|

Nata come parte integrante della Magna Grecia, cresciuta come crogiolo originale d’influssi disparati, provenienti dalle diverse popolazioni che l’hanno via via occupata (Arabi, Normanni, Spagnoli), e, ancora alla fine dell’Ottocento, legata ad un’economia rurale povera, basata sul latifondo e sulle grandi proprietà nobiliari, la Sicilia finisce per essere qualcosa di anomalo, quasi di avulso dal contesto unitario del Paese appena nato. Forse in nessun’altra regione come nella Sicilia borbonica la nascita dell’Italia unita pareva destinata a rivoluzionare tutto, e non solo da punto di vista politico. Le attese erano enormi: si sperava in una ridistribuzione delle terre più giusta, in investimenti industriali che spazzassero via la povertà di un’economia contadina, in una burocrazia meno oppressiva e onnipresente di quella borbonica, in una crescita anche sociale che facesse fronte all’arretratezza di una popolazione in cui otto persone su dieci erano ancora analfabete. In una parola, ci si attendeva, anche con punte di ingenuità disarmante, una soluzione pressoché immediata della famosa "questione meridionale", che in Sicilia aveva la sua rappresentazione più potente. Ma mai come in questa regione le attese, così grandi, si rivelarono ben presto destinate ad essere disilluse. Le terre non vennero ridistribuite, e restarono in gran parte in mano agli stessi padroni di prima che avevano semplicemente cambiato "casacca" istituzionale, trasformandosi magari nel giro di una sola generazione da borbonici incalliti a "liberali" a tutto tondo. In altri casi, invece, i vecchi baroni furono sostituiti da una nuova, rampante borghesia rurale. Ma tutto senza che la logica del latifondismo venisse spezzata, e, quindi, senza reali miglioramenti per i contadini, lo strato più largo e più povero della popolazione siciliana. E con questo anche il desiderio di giustizia andò sostanzialmente deluso. Se possibile, anzi, si acuì ancora di più, quando all’inefficiente amministrazione borbonica si sostituì una burocrazia sabauda altrettanto feroce e avida. L’economia, poi, restò arretrata, con un’industrializzazione pressoché inesistente e una mole di investimenti, pubblici e privati, scarsi rispetto alle attese e scarsissimi rispetto alle speranze. Ben presto la disillusione si tramutò in rifiuto, più o meno esplicito. E tale rifiuto fin’ per ostacolare ulteriormente l’integrazione, che divenne, appunto, ancora più difficile. Uno dei meriti maggiori del Verismo è proprio quello di affrontare senza reticenze questa difficoltà di integrarsi con la cultura dell’Italia unita. La diversità della Sicilia e, di riflesso, della sua letteratura spicca decisamente, poi, se si guarda ai soggetti scelti dal Verismo. L’ambientazione preferita è il mondo rurale e contadino, con le sue usanze immutabili, che si tramandano da una generazione all’altra, e con una mentalità, una ritualità e delle tradizioni ataviche, perenni. I veristi osservano questo ambiente con un interesse analogo a quello con cui gli scienziati accostano l’oggetto della loro analisi: studiano i paesi, si appassionano ai canti e ai racconti popolari, imparano i dialetti e i proverbi che si usano nelle campagne. Soprattutto, osservano personaggi e caratteri che si ripropongono quasi immutabili nelle loro caratteristiche esteriori: contadini affamati e massari a caccia di "roba" e di ricchezza; nobili arroccati nella decadenza loro e del loro mondo o capaci di ogni trasformismo per conservare il potere; canonici corrotti che temono soprattutto di perdere i loro privilegi; funzionari pubblici che quasi sempre presentano la faccia ambigua di un nuovo stato sentito da mezza isola come salvatore e dall’altra metà come invasore. E poi, al di là dello sfondo politico ed economico, gelosie, passioni, odi viscerali capaci di suggerire a narratori capaci spunti per personaggi (soprattutto femminili) di una forza vivida. I veristi osservano, studiano, analizzano. E travasano tutto nelle loro opere, trasformandole in qualcosa di assolutamente nuovo: ambiente, personaggi, persino il linguaggio, che persegue il tentativo di oggettività assoluta diventando al tempo stesso più scarno, essenziale, e più "basso", senza classicismi e senza remore nell’uso di espressioni popolari e dialettali.

GIOVANNI VERGA Verga

nacque a Catania in via Sant'Anna da Giovanni Battista Verga Catalano e

da Caterina Mauro. Il padre era di

Eppure, i Malavoglia non appaiono, agli occhi del Verga, come semplici vittime innocenti. La loro rovina è ancora una volta una conseguenza di quella vaga bramosia dell’ignoto, ovvero della smania per il progresso, che l’autore nella prefazione dell’opera aveva indicato come elemento comune dei protagonisti dell’intero ciclo dei vinti. L’avventato tentativo di trasformarsi, da pescatori, in commercianti, lasciando il mestiere conosciuto per uno ignoto e rischioso, dal punto di vista ideale e morale rappresenta una palese violazione dell’ideale dell’ostrica: è l’abbandono dello scoglio avito per gettarsi fra le braccia dell’ignoto; è l’abbandono di un orizzonte di riferimento etico e culturale per affrontarne uno nuovo di cui si ignorano le regole. I Malavoglia, pescatori esperti, conoscitori senza rivali dei segreti del mestiere, come di quelli più minacciosi del mare, si rivelano infatti del tutto impreparati a sostenere la lotta con lo zio Crocifisso e Piedipapera sul terreno degli affari; finiscono perciò inevitabilmente per recitare la parte dei minchioni in un mondo di lupi famelici, il cui codice di comportamento ignora o ha dimenticato i valori della tradizione, per sposare quelli nuovi dell’interesse, della "roba", ragione suprema di vita che ignora la fedeltà, l’onestà, la solidarietà, e per la quale non esita a ricorrere all’inganno, alla menzogna, al raggiro. Riportiamo

la pagina iniziale del romanzo che presenta al lettore i protagonisti

della vicenda, i Malavoglia di Padron "Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n'erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron 'Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch'era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron 'Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso - un pugno che sembrava fatto di legno di noce "Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro" "Diceva pure, "Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo." E

la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente disposta come le dita

della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e

le quarant'ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande

e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della

pescheria della città; e così grande e grosso com'era filava diritto

alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre

non gli avesse detto "soffiati il naso" tanto che s'era tolta

in moglie la Longa quando gli avevano detto "pìgliatela". Poi

veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe,e

far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di

anzianità: 'Ntoni, il maggiore, un bighellone di vent'anni, che si

buscava tutt'ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più

giù per rimettere l'equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo

forte; Luca, "che aveva più giudizio del grande" ripeteva il

nonno; Mena (Filomena) soprannominata "Sant'Agata" perché

stava sempre al telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio";

Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia)

ancora né carne né pesce. - Alla domenica, quando entravano in chiesa,

l'uno dietro l'altro, pareva una processione. Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, "perché il motto degli antichi mai mentì": - "Senza pilota barca non cammina" - "Per far da papa, bisogna saper fare da sagrestano" - oppure - "Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai" - "Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante" ed altre sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron 'Ntoni passava per testa quadra, al punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria: Padron 'Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli affari suoi, e soleva dire: "Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole" perché "chi comanda ha da dar conto". Il brano è dominato, come la famiglia stessa dei Malavoglia, dalla figura del patriarca, padron ‘Ntoni, che raccoglie attorno a sé due generazioni: il figlio Bastianazzo e i nipoti. Come depositario della tradizione patriarcale, padron ‘Ntoni ha un suo tipico modo di esprimersi per proverbi, le uniche forme di saggezza consentitegli dalla sua assoluta mancanza di istruzione; naturalmente, un sistema di valori affidato al proverbio non potrà che essere tradizionalista e sostanzialmente conservatore, tendendo a ritrasmettersi identico generazione dopo generazione, e a ignorare del tutto le follie del presunto progresso. In particolare i motti e le sentenze proverbiali ruotano tutte attorno ala compagine familiare, al ruolo del capofamiglia e a quel precetto fondamentale noto come "ideale dell’ostrica", che impone a ciascuno di accontentarsi di quel che ha senza cercare avventure. Sono tre i caratteri distintivi della famiglia, e ne riassumono, per dire così, l’identità e la dignità sociale agli occhi dei compaesani: il patriarca, padron ‘Ntoni, la casa del nespolo, in cui vivono, la barca, la Provvidenza, su cui escono a pesca; proprio questi segni di identificazione verranno meno a uno a uno: affondata prima e poi venduta la barca, abbandonata la casa del nespolo, morto padron ‘Ntoni all’ospedale, la famiglia cessa di esistere, e dovrà ricominciare da capo, con Alessi, la sua storia. Dal cap. III: Affidate le proprie speranze di fortuna economica a un carico di lupini acquistato a credito, da rivendere al mercato di Riposto, i Malavoglia vedono svanire tutte le loro illusioni allorché la barca, significativamente denominata Provvidenza quasi a fare il verso a Manzoni, affonda in una tragica notte di tempesta, trascinando con sé lo sventurato Bastianazzo. "Dopo la mezzanotte il vento s'era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti del paese, e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai fariglioni che pareva ci fossero riuniti i buoi della fiera di S. Alfio, e il giorno era apparso nero peggio dell'anima di Giuda. Insomma una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo di mare fra capo e collo, come una schioppettata fra i fichidindia. Le barche del villaggio erano tirate sulla spiaggia, e bene ammarrate alle grosse pietre sotto il lavatoio; perciò i monelli si divertivano a vociare e fischiare quando si vedeva passare in lontananza qualche vela sbrindellata, in mezzo al vento e alla nebbia, che pareva che ci avesse il diavolo in poppa; le donne invece si facevano la croce, quasi vedessero cogli occhi la povera gente che vi era dentro. […] Sull'imbrunire

comare Maruzza coi suoi figliuoletti era andata ad aspettare sulla

sciara, d'onde si scopriva un bel pezzo di mare, e udendolo urlare a

quel modo trasaliva e si grattava il capo senza dir nulla. La piccina

pingeva, e quei poveretti, dimenticati sulla sciara, a quell'ora,

parevano le anime del purgatorio. Il pingere della bambina le faceva

male allo stomaco, alla povera donna, le sembrava quasi un malaugurio;

non sapeva che inventare per "Le comari, mentre tornavano dall'osteria, coll'orciolino dell'olio, o col fischietto del vino, si fermavano a barattare qualche parola con la Longa senza aver l'aria di nulla, e qualche amico di suo marito Bastianazzo, compar Cipolla, per esempio, o compar Mangiacarrube ,passando dalla sciara per dare un'occhiata verso il mare, e vedere di che umore si addormentasse il vecchio brontolone, andavano a domandare a comare la Longa di suo marito, e stavano un tantino a farle compagnia, fumandole in silenzio la pipa sotto il naso, o parlando sottovoce fra di loro. La poveretta, sgomenta di quelle attenzioni insolite, li guardava in faccia sbigottita, e si stringeva al petto la bimba, come se volessero rubargliela. Finalmente il più duro o il più compassionevole la prese per un braccio e la condusse a casa. Ella si lasciava condurre, e badava a ripetere: "Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria!" I figliuoli la seguivano aggrappandosi alla gonnella, quasi avessero paura che rubassero qualcosa anche a loro. Mentre passavano dinanzi all'osteria, tutti gli avventori si affacciarono sulla porta, in mezzo al gran fumo e tacquero per vederla passare come fosse già una cosa curiosa. "Requiem eternam!", biascicava sottovoce lo zio Santoro, " quel povero Bastianazzo mi faceva sempre la carità, quando padron 'Ntoni gli lasciava qualche soldo in tasca". La poveretta che non sapeva di essere vedova, balbettava: "Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria!" Dinanzi al ballatoio della sua casa c'era un gruppo di vicine che l'aspettavano, e cicalavano a voce bassa fra di loro. Come la videro da lontano, comare Piedipapera e la cugina Anna le vennero incontro, colle mani sul ventre, senza dir nulla. Allora ella si cacciò le unghie nei capelli con uno strido disperato e corse a rintanarsi in casa. "Che disgrazia! Dicevano sulla via. E la barca era carica! Più di quarant'onze di lupini!" Dal cap. IX è tratto questo passo struggente: l’addio alla casa del nespolo. " Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene colle buone dalla casa del nespolo, dopo tanto tempo che ci erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare, e non erano tornati più; che ancora c'era lì il letto di Luca, e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie, e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dov'era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella. La roba la trasportarono di notte nella casuccia del beccaio che avevano presa in affitto, come se non si sapesse in paese che la casa del nespolo ormai era di Piedipapera, e loro dovevano sgomberarla; ma almeno nessuno li vedeva colla roba in collo. Quando il vecchio staccava un chiodo, o toglieva da un cantuccio un deschetto che soleva star lì di casa, faceva una scrollatina di capo. Poi si misero a sedere sui pagliericci ch'erano ammonticchiati nel mezzo della camera, per riposarsi un po’, e guardavano di qua e di là se avessero dimenticato qualche cosa; però il nonno si alzò tosto ed uscì nel cortile, all'aria aperta. Ma nache lì c'era della paglia sparsa per ogni dove, dei cocci di stoviglie, delle nasse sfasciate, e in un canto il nespolo, e la vite in pampini sull'uscio. "Andiamo via!" diceva egli. "Andiamo via, ragazzi. Tanto, oggi o domani!…." e non si muoveva. Maruzza guardava la porta del cortile dalla quale erano usciti Luca e Bastianazzo, e la stradicciuola per la quale il figlio suo se ne era andato coi calzoni rimboccati, mentre pioveva, e non l'aveva visto più sotto il paracqua d'incerata. Anche la finestra di compare Alfio Mosca era chiusa, e la vite pendeva dal muro del cortile che ognuno passando ci dava una strappata. Ciascuno aveva qualche cosa da guardare in quella casa, e il vecchio, nell'andarsene, posò di nascosto la mano sulla porta sconquassata, dove lo zio Crocifisso aveva detto che ci sarebbero voluti due chiodo e un bel pezzo di legno. Lo zio Crocifisso era venuto a dare un'occhiata insieme a Piedipapare, e parlavano a voce alta nelle stanze vuote, dove la parole si udivano come se fossero in chiesa. Compare Tino non aveva potuto durala a campare d'aria sino a quel giorno, e aveva dovuto rivendere ogni cosa allo zio Crocifisso, per riavere i suoi denari. "Che volete, compare Malavoglia?" gli diceva passandogli il braccio attorno al collo. "Lo sapete che sono un povero diavolo, e cinquecento lire mi fanno! Se voi foste stato ricco ve l'avrei venduta a voi." Ma padron 'Ntoni non poteva soffrire di andare così per la casa, col braccio di Piedipapera al collo. Ora lo zio Crocifisso ci era venuto col falegname e col muratore, e ogni sorta di gente che scorazzavano di qua e di là per le stanze come se fossero in piazza, e dicevano: "Qui ci vogliono dei mattoni, qui ci vuole un travicello nuovo, qui c'è da rifare l'imposta," come se fossero i padroni; e dicevano anche che doveva imbiancarla per farla sembrare tutt'altra. Lo zio Crocifisso andava scopando coi piedi la paglia e i cocci, e raccolse anche da terra un pezzo di cappello che era stato di Bastianazzo, e lo buttò nell'orto, dove avrebbe servito all'ingrasso. Il nespolo intanto stormiva ancora, adagio adagio, e le ghirlande di margherite, ormai vizze, erano tuttora appese all'uscio e le finestre, come ce le avevano messe a Pasqua delle Rose."

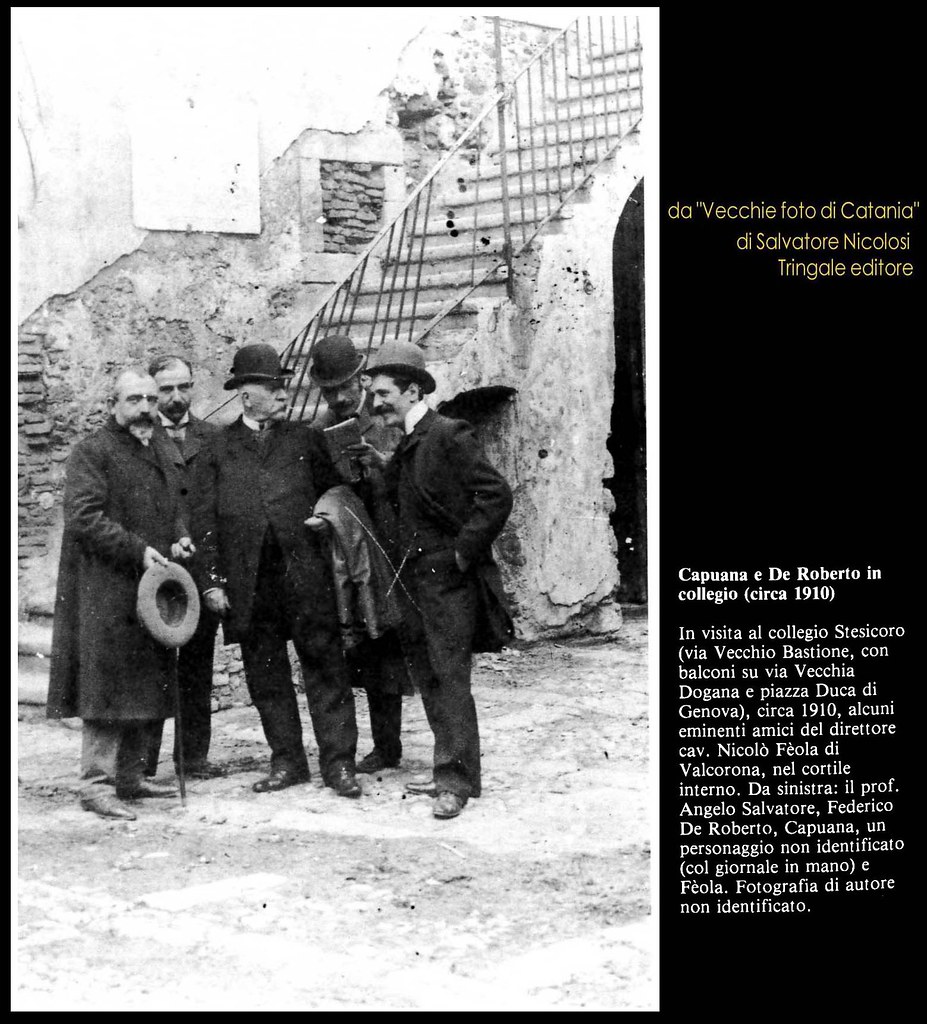

LUIGI CAPUANA Nacque

a Mineo, in provincia di Catania, nel 1839 da una famiglia benestante di

proprietari terrieri dominata dalle figure degli zii Antonio e Mimì,

ebbe una giovinezza serena e una educazione alquanto tradizionale nel

contesto della borghesia isolana. Nel 1857 s'iscrisse alla facoltà di

giurisprudenza dell'università di Catania. Cominciò ben presto ad

interessarsi alla letteratura e in special modo alla poesia popolare,

seguendo la sensibilità romantica, allora dominante. Gli anni che

immediatamente seguirono - fino al 1863 - furono tuttavia caratterizzati

dai primi contatti letterari nell'ambito cittadino, che indubbiamente lo

confortarono nelle scelte immediate e lo indirizzarono verso

un'esperienza artistica assai lontana dalla cerchia universitaria. Nel

1863 tornò a Mineo, dove compose dei drammi, sempre d'ispirazione

romantica, poi rappresentati da una compagnia d'attori filodrammatici.

E’ la storia di un amore tragico e insano: il marchese di Roccaverdina ama la sua serva, Agrippina Solmo, in maniera così morbosa che quando è costretto a mettere fine alla relazione e ai pettegolezzi, per tenerla la dà in sposa ad uno dei suoi contadini, Rocco Criscione, ponendo però come condizione che i due vivano in assoluta castità, "come fratello e sorella". Quando comincia a sospettare che Rocco e Agrippina si amino davvero, il marchese, pazzo di gelosia, uccide Rocco e cerca di far ricadere la colpa su un altro contadino. Ma è l’inizio della fine: travolto dai suoi rimorsi, il marchese di Roccaverdina si isola poco a poco in una follia che lo porta alla morte, dopo aver confessato il suo delitto. Quello che traspare chiaramente è l’atteggiamento "politico" del marchese, esempio significativo di quel rifiuto della nuova situazione che si è venuta a creare con l’integrazione e che mette in discussione il rapporto di subordinazione assoluta, quasi feudale, che nella Sicilia di fine Ottocento ancora esisteva tra i proprietari terrieri e i loro sottoposti. Nel brano riportato è rappresentato l’isolamento del marchese: egli si chiude in se stesso non solo per il rimorso della sua tragedia personale, ma anche perché non accetta e non vuole far parte di un mondo già radicalmente cambiato L'isolamento del marchese (da "Il Marchese di Roccaverdina") "

Unico svago del marchese era la passeggiata, lassù, su la spianata del

Castello, tra le rovine dei bastioni e delle torri abbattute dal

terremoto del 1693.Ne rimaneva ben poco. Il marchese grande, come

chiamavano suo nonno quando viveva, non aveva avuto scrupoli di servirsi

delle pietre intagliate di quelle storiche rovine, per rivestirne la

facciata della sua casa; e nessuno aveva osato opporsi a quell'atto di

vandalismo. Così ora il marchese, passeggiando per la spianata, con le

mani dietro la schiena, in pianelle, vestito come si trovava, stimava

quasi di essere in casa sua, e teneva udienze seduto su gli scalini di

gesso dello zoccolo, sul quale anni addietro i missionarii liguorini

avevano piantato una croce di legno che un colpo di levante aveva

portato via sfasciandola, e non era stata sostituita. Verso il tramonto, i contadini del vicinato salivano lassù per osservare come si coricava il tempo e per dare un'occhiata alla campagna; e il marchese se degnava di attaccar discorso con loro; e li interrogava, e dava consigli. E se c'era qualcuno che osava di fargli osservare che si era fatto sempre così, da Adamo in poi e che era meglio continuare a far così, il marchese alzava la voce, lo investiva: "Per questo siete sempre miserabili! Per questo la terra non frutta più! Avete paura di rompervi le braccia zappando a fondo il terreno? Gli fate un po’ il solletico a fior di pelle, e poi pretendete che i raccolti corrispondano! Eh, sì! Corrispondono al poco lavoro. E sarà ancora peggio!" Sembrava che stesse per azzuffarsi con qualcuno; lo sentivano fin da piè della collina coloro che tornavano dalla campagna e ne riconoscevano la voce: " Il marchese predica!". Ormai sapevano quasi tutti di chi si trattava. Durante l'estate, venivano lassù a prendere una boccata d'aria fresca anche parecchi galantuomini dal Casino, e il canonico Cipolla, dopo l'ufficio del Vespro nella chiesa di Sant'Isidoro. Ma il marchese evitava più che poteva di attaccar discorso con quei signori; non voleva mescolarsi affatto nei loro torbidi intrighi di partiti municipali. Gli bastava pagare le tasse, che erano troppe! Quei signori infatti non sapevano ragionar d'altro che del sindaco che si lasciava menar pel naso dal segretario; dell'assessore per le liti, che rovinava il comune e i debitori di esso per la nota ragione: Fabbriche e liti, padre Priore, dell'assessore per l'annona che chiudeva un occhio e anche tutti e due sul conto dei macellai e dei panettieri…. Perché i migliori bocconi dovevano essere per lui! … Sempre le stesse accuse, per tutti, sempre una musica!… "Ah, lei, marchese, potrebbe fare un gran bene al comune!" "Con lei sindaco, le cose andrebbero diversamente!" "Ci vogliono persone pari a lei!…" venivano lassù, come il diavolo, per tentarlo. Ma egli non li lasciava neppure finire: "E gli affari di casa mia? Ho appena tempo di badre ad essi! Gente sfaccendata ci vuole per servire il comune!… Buona sera , signori!". E scappava, quando non poteva lasciarli a prendere il fresco, e continuava le sue passeggiate in su e in giù, dal bastione agli scalini dello zoccolo, e dagli scalini al bastione, affondando i piedi tra le pianticine di malva che coprivano la spianata. Neppur col canonico Cipolla aveva molto piacere di discorrere. Che gli importava a lui, marchese di Roccaverdina, e del papa Pio IX e dei conventi e dei monasteri che il governo voleva abolire? Il papa era lontano, e a Palermo c'era la Monarchia che funzionava da papa pei siciliani. In quanto ai conventi e ai monasteri, certamente erano una risorsa per certe famiglie….. Ma i frati non avevano aiutato i rivoluzionari? Ben fatto se ora i rivoluzionari li ringraziavano coi calci!… Egli non voleva impicciarsi di politica, né di amministrazione comunale, né del papa, né dei conventi! "Bado ai fatti miei, signor canonico! E, vedete , i fatti miei sono laggiù, a Margitello; e lassù, per le colline di Casalicchio; e da questo lato, a Poggiogrande; e lassù, per le colline di Casalicchio; e da questo lato, a Poggiogrande; e da quest'altro, a Mezzaterra, lungo il fiume… E il papa qua sono io, e il padre guardiano pure; Stavo per dire: e la madre badessa anche!". Il canonico Cipolla sorrideva, pensando che allora la madre badessa il marchese se la teneva chiusa in casa, e non era un bell'esempio di moralità! Intanto gli rispondeva: "Dite bene. Si parla per chiacchierare e per nient'altro!" E lo lasciava misurare col compasso delle gambe la spianata." E’ questo un bell’affresco della fase terminale di un mondo in cui i nobili credevano fosse realmente "loro" (e loro dovuto) tutto. Ma è un mondo in via di disfacimento, manifestato realisticamente dalle rovine, la croce sfasciata e non sostituita. Verso tutto il discorso del marchese, quasi un monologo in più parti, è sotteso un tono di ironia che, alla fine, prende forma nel sorriso del canonico Cipolla, che ne sottolinea le contraddizioni. E in quel "Dite bene. Si parla per chiacchierare e per nient’altro" si celebra l’isolamento patetico del marchese di Roccaverdina.

FEDERICO DE ROBERTO Il terzo autore del Verismo siciliano fu Federico De Roberto (1861-1927), appartenente ad una generazione successiva a quella di Verga. Studioso di Flaubert e amico di Verga, De Roberto pubblicò nel 1894 il romanzo I Viceré, che disegna un vasto affresco generazionale, inquadrato nella cornice storica del passaggio dal governo borbonico all’Italia unita. Scritto a soli 33 anni, l’opera principale di De Roberto racconta la vicenda degli Uzeda, antichi "luogotenenti" catanesi di Carlo V e, ovviamente, borbonici della prima ora. Dal capitolo IX è tratto il seguente brano: "La

famiglia era appena arrivata al palazzo, che s’udirono di lontano

suoni confusi: battimani, grida, squilli di tromba e colpi di gran

cassa. Una dimostrazione di cittadini di ogni classe con bandiere e

musica, capitanata dai Giuliente, veniva ad acclamare il primo deputato

del collegio, l’insigne Patriotta. Il portinaio, vedendo arrivare

quellla turba vociferante, fece per chiudere il portone; ma Baldassarre,

mandato giù dal duca, gli ingiunse di lasciarlo spalancato. La folla

gridava:" Viva il duca d’Oragua! Viva il nostro deputato!",

mentre la banda sonava l’inno di Garibaldi e alcuni monelli, animati

dalla musica, facevano capriole. I Giuliente, il sindaco, altri otto o

dieci cittadini più ragguardevoli Signora principessa, signorina, sono felice e superbo di presentar loro la prima volta i miei omaggi in questo fausto giorno che è di festa per la loro casa come per tutto il paese… Viva Oragua!… Fuori il duca! Viva il deputato!- urlavano giù. E Benedetto, quasi fosse già in casa sua, spalancò il balcone. Allora il duca impallidì peggio del nipote un po’ : egli doveva adesso parlare alla folla, aprire finalmente il becco, dire qualcosa. Stringendosi a Benedetto, balbettava: Che cosa?… Che debbo dire?.. Aiutami tu, mi confondo… - Dica che ringrazia il popolo della lusinghiera dimostrazione… che sente la responsabilità del mandato, ma che consacrerà tutte le sue forze ad adempierlo… animato dalla fiducia, sorretto…- Ma poiché le grida raddoppiavano, egli lo spinse verso il balcone. Appena il deputato apparve, un clamore levossi dalla via formicolante di teste; salutavano coi cappelli, coi fazzoletti, con le bandiere vociando: Evviva! Evviva!… Giallo come un morto, afferrato alla ringhiera con tutte e due le mani, con la vista ottenebrata, immobile in tutta la persona, l’Onorevole cominciò: Cittadini… Ma la voce si perdeva nel tumulto vasto e incessante, nel coro assordante degli applausi; l’atteggiamento del deputato non faceva capire che egli volesse discorrere. Benedetto alzò un braccio; come per incanto ottenne silenzio. Cittadini! – cominciò il giovanotto; - in nome di voi tutti, in nome del popolo sovrano, ho comunicato all’illustre Patriotta… Evviva Oracqua!… Evviva il Duca!… - la splendida, l’unanime affermazione dell’intero collegio…Alle tante prove d’abnegazione da lui date al paese… - Evviva! Evviva!…- il duca d’Oragua aggiunge quest’altra: di obbedire ancora una volta alla volontà del paese e di rappresentarci in quell’angusto consesso dove per la prima volta concorreranno i figli… Ma non poté finire quel periodo. Le acclamazioni, i battimani soffocavano le sue parole; gridavano: "Viva l’unità italiana! Viva Vittorio Emanuele! Viva Oracqua! Viva Garibaldi!.." Altri aggiungevano: "Viva Giulente! Viva il ferito del Volturno!… " Lo

slancio da cui vi vedo animati - egli proseguiva, - è la più bella

conferma del responso dell’urna… di quell’urna donde ancora una

volta esce la libera… la sovrana volontà d’un popolo divenuto

padrone di sé… Cittadini! Il 18 febbraio 1861, tra i rappresentanti

della nazione risorta noi avremo la somma ventura di veder sedere il

duca d’Oragua. Viva il nostro deputato!… Viva l’Italia!… Uno scroscio finale d’applausi rintronò e la folla cominciò a rimescolarsi. Una seconda volta, con voce strozzata, senza un gesto, senza un moto, il duca aveva cominciato: "Cittadini…"; ma giù non udivano, non comprendevano ch’egli fosse per parlare. Allora, voltatosi verso le persone che gremivano il balcone, egli disse: Volevo aggiungere due parole… ma se ne vanno… Possiamo rientrare… Sorrideva, traendo liberamente il respiro, come liberato da un incubo, stringendo la mano a tutti, ma più forte a Benedetto, quasi volesse spezzargliela. Grazie!… Grazie!… Non dimenticherò mai questo giorno… Guidò il giovane nella stanza attigua perché prendesse congedo dalle signore, accompagnò tutti fino alla scala. Quando rientrò, il principe, liberato anche lui dall’incubo della iettatura, ricominciò a complimentarlo, additando come esempio al figliuolo: Vedi? Vedi quanto rispettano lo zio? Come tutto il paese è per lui? Il ragazzo, stordito un poco dal baccano, domandò: Che cosa vuol dire deputato? Deputati – spiegò il padre – sono quelli che fanno le leggi nel Parlamento. Non le fa’ il Re? Il Re e i deputati assieme. Il Re può badare a tutto? E vedi lo zio come fa’ onore alla famiglia? Quando c’erano i Viceré, i nostri erano Viceré; adesso che abbiamo il Parlamento, lo zio è deputato!…" La scena è volutamente grottesca: nella situazione, con la folla che acclama come un salvatore della patria un esponente della stessa famiglia che regnava, odiata da tutti, fino a pochi mesi prima;nella descrizione del protagonista, il neodeputato Gaspare, incapace di dire una sola parola senza l’aiuto di Giuliente, aspirante genero e artefice della sua elezione; nei particolari con l’anonimo iettatore che semina il panico quando si affaccia nella casa degli Uzeda e nella conclusione, con la gente che era arrivata per osannare il duca di Oragua e se ne va senza neanche essersi degnata di ascoltarlo. In questo contesto, la conclusione di De Roberto, amara e insieme ironica, giunge come una sferzata. Nella fase finale, che il principe dice al figlio, c’è tutto: il cinismo di chi è pronto a tutto per conservare il potere, il senso di superiorità di chi pensa di essere destinato per natura a comandare, la glorificazione di un trasformismo assolutamente privo di ideali al di là del proprio tornaconto e la consapevolezza, definitiva e amara, che nulla, in Sicilia, cambierà mai. Neanche con il parlamento. Il fatto che un evento di enorme portata storica come l’unificazione abbia lasciato la Sicilia uguale a se stessa, in balia dei suoi eterni problemi, finisce per rafforzare una convinzione già solida e radicata nella mentalità della sua gente: è l’idea che nulla possa cambiare, mai; che tutto, anche le ingiustizie, sia destinato a restare in eterno. Cambieranno le leggi, i re, le strutture del potere e degli stati: ma il modo di vivere dei siciliani, le tradizioni, la mentalità, non cambieranno mai. Da una parte ci sono i padroni, dall’altra i "vinti". Come se questo fosse iscritto nella natura stessa della Sicilia.

NINO MARTOGLIO Nino

Martoglio (Belpasso, Catania, 3 dicembre 1870 - Catania, 15 settembre

1921) fu scrittore e poeta, Figlio di un giornalista ex garibaldino, abbandona le sue ambizioni di diventare capitano di marina fondando nel 1899 a soli 19 anni un settimanale umoristico e satirico scritto totalmente in dialetto siciliano, il D'Artagnan, dove pubblicò tutte le sue poesie, raccolte in seguito per gran parte nella raccolta Centona, che vennero apprezzate da Giosué Carducci soprattutto per il verismo descrittivo delle bellezze del caratteristico paesaggio dell'isola.

Dal 1913 e per due anni si dedicò anche al cinema, producendo (per la sua Morgana Films di Roma) e dirigendo quattro pellicole, oggi purtroppo andate tutte perdute: Il Romanzo con Carmine Gallone e Soava Gallone, l'avventuroso Capitan Blanco tratto dal suo dramma Il Palio i cui esterni vennero girati in gran parte in Libia, quindi Teresa Raquin tratto dal dramma omonimo di Émile Zola, ma soprattutto quello al quale restò legata la sua notorietà, il celebre Sperduti nel buio, dal dramma di Roberto Bracco, la prima opera realista del cinema nostrano, considerata a posteriori da molta critica come antesignana del neorealismo, che ebbe un remake sonoro nel 1947, diretto da Camillo Mastrocinque, con Vittorio De Sica. Tutta la sua opera è caratterizzata, oltre dal verismo e la bellezza dei paesaggi, anche da una forte contrapposizione tra ricchezza e povertà: fu il cantore dei lussuosi palazzi aristocratici e dei tuguri, dei caffè di lusso di fine Ottocento e dei vicoli affollati. La sua fama si mantenne pressoché intatta fino alla fine degli anni '30, con molte sue commedie trasposte anche sul grande schermo, nel frattempo diventato sonoro. Scomparve tragicamente, a 51 anni, precipitando misteriosamente nella tromba delle scale di un albergo catanese. Il fratello minore Giulio Martoglio (Catania, 1882 - 27 novembre 1915) morì a soli 33 anni combattendo sul Carso durante la prima guerra mondiale. Le sue figlie, Vincenza e Angela, curarono un Fondo dove sono conservati tutti i suoi manoscritti.

VITALIANO BRANCATI Vitaliano

Brancati nacque a Pachino (Siracusa) nel 1907. Separatosi dalla moglie nel 1953, morì a Torino l’anno successivo. Nel ’55 venne pubblicato, rispettando le sue ultime volontà, il romanzo incompiuto Paolo il caldo, con prefazione di Alberto Moravia. Brancati lavorò anche per il cinema: scrisse la sceneggiatura del film Anni difficili (1947), tratto da Il vecchio con gli stivali. Signori in carrozza (1951), L’arte di arrangiarsi (1955), di Luigi Zampa, Altri tempi (1952), di Alessandro Blasetti, Guardie e ladri (1951), di Mario Monicelli, Dov’è la libertà e Viaggio in Italia (entrambi del ’54), di Roberto Rossellini. Del 1960 è il film Il bell’Antonio, di Mauro Bolognini, con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo e del 1973 Paolo il caldo, diretto da Marco Vicario e interpretato da Giancarlo Giannini e Ornella Muti. Fra le opere teatrali di Brancati ricordiamo: Le trombe di Eustachio del ’42, Don Giovanni involontario del ’43, Raffaele del ’46, La governante del ’52. Per la Saggistica: I piaceri, I fascisti invecchiano (entrambi del ’46), e Ritorno alla censura del ’52. Una città di sogni e delusioni Catania

e Vitaliano Brancati nel cinquantenario della morte dello scrittore.

Parlano Di Grado e Nigro C'era

tutta la città di Catania, il 29 settembre del 1954, ai funerali di

Vitaliano Brancati, morto a Torino quattro giorni prima. Gremita di

parenti, amici ed intellettuali in lacrime, attori, cineasti ed

autorità, la Chiesa dei Minoriti dove quattro guardie impettite

facevano picchetto d'onore al feretro infiorato; affollata di dolenti e

sfaccendati anche la scalinata, lo spiazzo antistante la Chiesa e

persino il tratto più prossimo della via Etnea, sicché i passanti

stupiti anch'essi si fermavano, chiedendosi l'un l'altro chi mai fosse

il defunto che si commemorava. In effetti Vitaliano Brancati,

riconosciuto oggi come uno dei più importanti autori del Novecento, era

notissimo a Catania dove visse e si formò - in una casa di via Pastore

19, distrutta in seguito al risanamento del quartiere San Berillo - e

dove in seguito giungeva di rimbalzo l'eco dei suoi successi nella

Capitale. E forse mai città fu tanto idoleggiata e trasfigurata sulla

pagina letteraria, mai costituì, come per Brancati e per la sua

spietata satira del costume italiano, un serbatoio privilegiato di

memorie, d'umori, di personaggi, di debolezze umane. Osserva Antonio Di Grado, ordinario di Letteratura italiana: "Ma la Catania di Brancati in realtà non esiste: è un'estensione simbolica che niente ha a che fare con la mappa reale della città. Se confrontata con essa, vediamo che copre uno spazio estremamente esiguo che coincide con quello della via Etnea, con l'unica via di fuga delle stradine intorno alla piazza del Carmine o del vicino quartiere a luci rosse. Una strada, quindi, chiusa come una stanza, che non ha rapporti col mare, e senza possibilità di vie d'uscita o d'avventure." La mitica via Etnea, percorsa infinite volte da Brancati insieme ai suoi amici, appare una strada lastricata di sogni immaginari, popolata da personaggi annoiati e assonnati, abulici e velleitari. Ripetitivo il percorso - nei ricordi stesi dal fraterno amico Domenico Rapisardi, un circuito che da piazza Stesicoro arrivava a piazza Verga e poi giù verso la Stazione per ritornare al punto di partenza - analoghe le riflessioni filosofiche, sempre gli stessi gli interlocutori. Silenzi, sbadigli e noia. "Questa strada, in questa città, diventa una sorta di castello d'Atlante dove i passanti inseguono segretamente il sogno della donna, una donna angelicata e inesistente. Ma il gallismo assolutamente non esiste: Sciascia parlava di petrarchismo patologico, di una concezione cavalleresco-cortese che non ha nulla a che fare con l'appagamento; mentre di fronte ad una donna vera e propria, questi personaggi arrossiscono, balbettano e, al massimo, fanno l'amore con le cameriere." Fuga di palazzi grigi, stecche serrate di persiane, tetti scuri con le giare per l'acqua: il ritratto è quello di una città funesta e vischiosa alla cui stretta non è facile sottrarsi, se non attraverso fantasie utopiche nate dalla disperazione esistenziale. "E'

una sorta di trappola mortale come il grembo di queste madri che

finiscono col divorare i figli con le loro E' un erotismo immaginario che va assumendo una colorazione politica particolarmente significativa in anni in cui il concetto di virilità si apparenta ai fasti littori; come ne 'Il bell'Antonio' dove l'impotenza negata e smascherata rappresenta il lato oscuro del trionfalismo fascista. Qui Catania appare fortemente caratterizzata, un microcosmo periferico da cui guardare il mondo, rifiutandone il vitalismo e abbandonandosi ai colori, alle passioni, anche alla pigrizia di una vita quotidiana che rifiuta una proiezione al di fuori di sé stessa. Con una componente farsesca e mortale, al tempo stesso. Dice Salvatore S. Nigro, ordinario di Letteratura italiana: "Vitaliano Brancati è lo scrittore che ha avuto maggior consapevolezza di quello che significa essere barocchi. Non a caso ne ha dato una definizione straordinaria col dire che il barocco è quel ghirigoro che attraverso una linea diritta entra in un altro ghirigoro. Dove il ghirigoro è l'elemento di rovesciamento delle situazioni, il lutto che diventa luce, il ribaltamento parodistico ed ironico. Ma questo gioco passa poi attraverso una linea retta di dolore, per entrare un'altra volta dentro un ghirigoro di gioco. E' questa, ancor oggi troppo sottovalutata, la tragicità di Brancati. Sia il gallismo che il dongiovannismo sono tutti fenomeni comici e tragici al tempo stesso." Fu molto forte, in Vitaliano Brancati, la componente autobiografica. E si risentirono moltissimo, allora, gli amici indivisibili che nei Ciccio Muscarà e Saretto Scannapieco dei romanzi di Vitaliano si riconobbero pari pari, vizietti e virtù. S'adombrò non poco anche la perbenista città di Catania, balzata di colpo alla notorietà nazionale in virtù di un gallismo nel quale non ambiva riconoscersi. Continua Nigro: "Credo che Brancati sia lo scrittore per il quale la componente Catania abbia avuto l'influenza maggiore. Si potrebbe leggere o rileggere Brancati attraverso i luoghi della città, badando che questi non sono soltanto quartieri, ma situazioni sociali, caratteristiche umorali e così via. E penso che Catania, non come astrazione ma come entità concreta, in Brancati si ritrovi e gli debba moltissimo. Anche i personaggi: basti rileggere 'Paolo il caldo' dove l'elemento autobiografico è reso più esplicito e dove lui fa i conti con tutta la sua formazione e tutta la sua tradizione di scrittore. E se il capolavoro è sicuramente 'Il bell'Antonio', il libro più importante per capire Brancati è 'Paolo il caldo'. Non a caso, molti dei personaggi, al di là dei nomi fittizi, sono facilmente individuabili, anche nei romanzi giovanili dove compare quel personaggio straordinario che fu il poeta Antonio Bruno, morto poi suicida." Non si può tacere dell'abusato 'gallismo' che in definitiva, e col concorso di un cinema deteriore, ha nuociuto a Brancati pur procurandogli un'immediata notorietà. Continua Nigro: " E' stato visto come fatto comico, ma guardiamone il risvolto tragico: Brancati fa agire il gallismo dentro l'illusione del machismo, del maschio fascista, eccetera. Una lettura facile lo ha visto sempre come argomento da salotto, mentre è una chiave di lettura della crisi delle illusioni. E questa crisi delle illusioni è una cosa molto leopardiana che Brancati si porta dietro, lui che era lettore e grande studioso del poeta. Sì, esiste certo il gallismo, ma come aspetto comico di una tragedia. Quindi ancora una volta siamo all'interno di quel gioco barocco che lui definisce come luce, accecante al punto da diventare lutto. Allo stesso modo Catania, come la descrive lui, appare una città molto luttuosa che forse per questo lo ha un po' allontanato. Anche se credo che Brancati possa servire come cartina di tornasole per analizzare la storia culturale di questa città." (Finetta Guerrera) l ricordo dell’ amico, l’ingegner Domenico Rapisardi, morto mesi addietro, fu amico fra i più cari di Brancati negli anni della giovinezza, a Catania e a Roma. Dalle sue memorie: "Al Giornale dell’Isola il Vitaliano andava verso le sette di sera e ne usciva intorno alle nove. Spesso lo accompagnavo, leggendo mentre lui lavorava: gli portavano fogli dattiloscritti, corrispondenze dalla provincia spesso scritte in una prosa scadente e lui rivedeva i testi, aggiustava qualcosa, faceva i titoli. Era un lavoro noioso ma che non gli prendeva più di due ore. Poi uscivamo: e siccome la redazione disponeva di tessere di libero ingresso nei teatri e nei cinema, andavamo insieme a vedere questi spettacoli. Erano, ricordo, i tempi dei grandi film di Greta Garbo, della Corazzata Potemkin; in teatro venivano le Gramatica, Giovanni Grasso, Angelo Musco e alcune fra le migliori compagnie di operetta. Poiché entravamo gratis, non ci lasciavamo sfuggire gli spettacoli migliori. La nostra abituale passeggiata, in quei casi, era più breve: cominciava dopo lo spettacolo, o saltava del tutto nel caso che uno di noi avesse fretta." (F.G.)

ERCOLE PATTI Nato a Catania nel 1904, si affermò nel mondo letterario con Quartieri alti (1940), una rappresentazione ironica dell’alta borghesia romana. Nel dopoguerra confermò le sue doti di narratore e di moralista penetrante e acuto con Il punto debole (1952), Giovannino (1954), Un amore a Roma (1956) e Cronache romane (1962). Nei romanzi e racconti scritti dopo gli anni Sessanta (tra gli altri La cugina, Graziella e In riva al mare) Patti ha raccontato spesso vicende sensuali, nelle quali l’estenuata dolcezza del gioco erotico non manca di evocare un patetico senso di morte. Ha raccolto le sue pagine autobiografiche nei volumi Diario siciliano (1971) e Roma amara e dolce (1972), pubblicati poco prima della morte avvenuta a Roma nel 1976. "Un

bellissimo Novembre" Mi ha stupito la sua sinteticità, la sua semplicità, la brevità del racconto ed infine la leggera intensità che Patti è riuscito ad imprimere alle pagine cruciali del suo scritto. Il linguaggio usato è incredibilmente semplice, accessibile a chiunque, la narrazione sembra tratta da temi scritti da un ragazzino quindicenne; ricordando la genialità dell'autore, non posso non credere che quest'incredibile effetto sia stato deliberatamente ricercato. Bukowsky una volta disse che il genio è colui che riesce ad esprimere concetti complessi con parole semplici; Patti è il perfetto archetipo di quest'asserzione. L'autore riesce con parole semplici e concetti immediati a dipingere scenari di straordinaria nitidezza, esplica mirabilmente profondi sentimenti contorti che mai avrei creduto di poter ritrovare sulle pagine di un libro. I moti dell'anima che l'artista descrive sembrano scolpiti nelle sue parole semplici. Personalmente ritengo che un registro linguistico aulico avrebbe svilito la spontaneità delle pulsioni primordiali presenti nel romanzo, arricchendone inutilmente la forma. Nessuna ridondanza è presente. Nessun compiacimento letterario, nessun inutile panegirico, nessuna descrizione risulta pedante: i virtuosismi dialettici sono messi al bando. Ho detto che il linguaggio è semplice, ma in nessun caso in questo superbo scritto questa convinzione risulta sinonimo di pressappochismo o faciloneria. Le descrizioni sono impreziosite da un peculiare uso dei predicati verbali tendente a "dipingere" la scena più che a descriverla, diminuendo l'uso complessivo delle parole ed aumentando la suggestività della narrazione. Patti non usa il dialetto. Raramente nei dialoghi dei protagonisti vi sono delle locuzioni di italiano regionale. Lo scritto risulta lineare anche per questa ragione La chiave di volta della comprensione del linguaggio usato dall'autore a mio avviso risiede nella sua metodologia di lavoro, ciò che con un termine più aulico ma anche più impreciso potrei azzardarmi a chiamare la sua "filosofia narrativa". In particolare vedo in Patti un autore lontanissimo dal verismo. La descrizione di Zafferana e della città di Catania è costantemente influenzata dallo stato d'animo del protagonista.Tengo a sottolineare che questa tendenza è chiaramente esplicitata dall'Autore in varie parti del testo. Il mondo esterno, seppur descritto con incredibile attenzione e meticolosità, si fonde spesso, con le speranze e le attese del protagonista. Lo stesso dicasi per il linguaggio. Il protagonista è un ragazzino quindicenne: il linguaggio di questo scritto sembra tratto dal suo diario post-mortem. La

trama è semplice quanto fascinosa: un quindicenne catanese (Nino) sul

finire della stagione estiva, viene iniziato alle gioie dell'amore

fisico da una sua zia ventottenne (Zia Cettina). Divorato dalla

crescente passione e dall'impossibilità di instaurare un rapporto

affettivo stabile e reciproco, Nino assaggerà, assieme alle gioie del

sesso, il Il romanzo si conclude infatti con la morte del protagonista. Patti ama Catania e la zona rupestre circostante. E' assolutamente innegabile. Le sue descrizioni sono deliziose, puntigliose, precise, rapide ed esaustive. Il profondo amore che traspare dal suo stile descrittivo mi ha ricordato molto da vicino le luminose viste descritte da Bulgakov e Dostoevskij. Mi ha favorevolmente colpito sentire tanto dolce zelo da parte dell'autore nel mostrare zone che mi sono tanto familiari. I dialoghi sono semplici e diretti, i pensieri del protagonista cristallini e perfettamente comprensibili: non si può non sviluppare una sorta di empatia per Nino e per i suoi affanni; in fondo seppur in forma diversa, tutti noi abbiamo vissuto esperienze simili. Sinceramente credo che nel romanzo vi sia molto di autobiografico. Probabilmente l'autore ha esposto una sua fantasia o ha mischiato sue fantasie con vicende realmente vissute; me lo fa pensare l'incredibile familiarità con cui Patti maneggia le ingenue speranze del protagonista e la perfetta conoscenza del "modus operandi" delle ragazze-donne siciliane: nel romanzo si evince chiaramente che la zia Cettina non vuole assolutamente mai parlare dei rapporti che intrattiene con il nipote neanche quando si trovano in situazioni di intimità, preferisce farsi vincere dalla passione in rari momenti di sua euforia, che per il ragazzo rappresentano la coronazione di un lungo ed estenuante sforzo intellettuale e fisico atto a capire le esigenze di lei, a lui sconosciute, comprenderne i linguaggi, così diversi dai suoi ed infine riuscire a farla "cedere". Nel romanzo è presente un rapido crescendo. Si passa da sogni e fantasie tipiche dell'età pubescente a dialoghi di approccio tra Nino e la zia Cettina, agli atti sessuali veri e propri fra i due, precedentemente solo sognati da Nino. Leggo nella conclusione una costruzione altamente simbolica. La corsa finale di Nino nei boschi gonfi di meraviglie, che prima lo avrebbero attratto, ma adesso gli risultano del tutto indifferenti, perché ossessionato dalla gelosia ed accecato dalla passione, raffigura a mio parere il cambiamento adolescenziale: l'annullamento degli interessi e delle passioni fanciullesche sacrificate ad un nuovo bisogno, una più alta necessità, prima avvertita come secondaria ma ora diventata, così rapidamente, preponderante. Ritengo che anche la morte di Nino sia simbolica. La scoperta del tradimento della zia lo uccide, anche se in maniera casuale, nel romanzo. In effetti la zia Cettina aveva in precedenza ucciso il Nino bambino o pubescente che dir si voglia; con il suo atteggiarsi con Santagati (con cui Nino la vede far l'amore nelle ultime pagine del romanzo) la zia uccide anche l'ingenuità di Nino, il suo amore profondo e viscerale, quale può essere un amore impossibile, la zia così uccide le ultime vestigia del vecchio Nino - il sognatore - probabilmente creando un uomo nuovo: un adulto. Ma l'autore non ci consente di assistere a questa rinascita, non ci fa assistere al lento ricostruirsi di Nino; preferisce porre l'accento sul dramma, la morte, la fine di un'epoca, l'annullamento di un essere vivente causata da una distratta passione adulta. "La cugina" La trama del romanzo in questione è tipicamente Pattiana: molto semplice, quasi inesistente. Le storie di Patti sono sempre delle storie-non storie per così dire; la naturale freschezza della sua narrazione fa apparire gli eventi, opportunamente diluiti nel tempo, un inevitabile susseguirsi di situazioni naturali in cui i protagonisti, loro malgrado, si vedono costretti a prendere parte. Il romanzo si distacca parzialmente dai toni e dagli umori di altri scritti di Patti. Il tono satirico presente in altri romanzi è totalmente abbandonato, in questo scritto Patti è assorto, pensoso, incredibilmente malinconico e nostalgico. Un umor nero è presente in tutto il romanzo, la trama è imperniata sulla corsa verso la morte. La ricerca della felicità è costantemente rivolta verso il passato, verso i ricordi: una volta morta Agata, Enzo ricorderà come in un film tutti i loro incontri, dall'adolescenza alla vecchiaia. La descrizione dei luoghi è, come sempre, dettagliatissima e vi è un costante rimando ad esperienze realmente vissute dallo scrittore. Patti non si esime neanche in questo suo particolarissimo lavoro, che a volte mi spinge a pensare che si tratti di un'eccezione, rispetto al resto della sua produzione, dall'inserire sé stesso, la sua Catania, le sue esperienze e la sua stessa figura, rappresentata da Fragalà, suo alter ego nel romanzo. Il linguaggio narrativo usa spesso un codice filmico, probabilmente a causa della grande esperienza dell'autore nel campo della critica e della sua attività come sceneggiatore. Spesso vi sono immagini che evocano concetti o patologie dell'animo: "corpi grassi" "denti spezzati" "sporchi flaccidi e spenti paralitici" ecc… Enzo e Agata i due cugini protagonisti. La storia inizia quando Enzo aveva 17 anni e Agata soltanto 13. Sin da allora amanti, faranno proseguire questa relazione fino alla morte di Agata. Questa relazione è ovviamente uno specchietto per le allodole per narrare la vera storia; il vero fine di Patti è avere un motivo grazie al quale poter narrare la storia delle vite dei due protagonisti, traendone le dovute conseguenze. Agata pur intrattenendo una relazione di tipo amoroso con il cugino fa innamorare di sé il giovane barone Ninì Scudieri che, a malapena quattordicenne, cade nella trappola di Agata. Gli interessi della protagonista sono gretti e meschini, Patti insiste nel mostrare la sua falsità quando ci dice:

-anche tu mi piaci- cosciente di mentire solo per il gusto di farlo innamorare" Ma anche Enzo è un personaggio gretto. Non legge, non ha interesse per la sua carriera né per i suoi studi, passa la sua vita a cercare il piacere, in forme diverse, tende sempre alla soddisfazione delle sue pulsioni, non mira in alto, non ha particolari ambizioni o desideri, né una condotta morale che possa essere definita "dignitosa"; l'unico pregio di Enzo, che forse spiega per intero il suo personaggio sta nella chiusura del capitolo riguardante la sua vita accademica: "…solo Enzo rimase tutta la vita in attesa, come un ragazzo" Enzo è un archetipo. Penso che la vita e la condotta di Enzo siano necessari allo scrittore per esporre la sua tesi, per esplicare la sua personale interpretazione del senso della vita. Enzo viene inevitabilmente contrapposto dal lettore ai suoi amici Ugo Cannavò, Peppino, Armando e Nino, suoi compagni nelle scorribande vissute durante gli anni accademici; tutti loro dopo una breve pausa si sarebbero tuffati nella vita, avrebbero preso il loro posto nella società, avrebbero dimenticato la ricerca del piacere e per forza di cose avrebbero vissuto una vita "regolare", quasi scontata nella sua banalità. Enzo serve a mostrare l'inutilità del lavoro, della carriera, degli studi, degli impegni. La vita di Enzo consiste nella ricerca del piacere sensuale, sessuale ed emotivo. Enzo prova molto piacere anche nel "violentare" la vita altrui: spesso gode nel possedere una donna sposata con figli, durante una breve assenza del marito. Chiaramente vi è presente anche la componente psicologica: la tendenza edipica è facilmente ravvisabile in queste sequenze. Enzo sfiora la vita, violentando la vita altrui, non volendo crearsi un rapporto stabile ed una vita "regolare"cerca di rubarne il nettare, solo il meglio, tralasciando nella sua ricerca edonistica, tutto il resto. La ricerca del piacere, innocente prima e "perverso" poi è onnipresente tema del romanzo. Enzo e la sua condotta sono da Patti presi a pretesto al fine di mostrare l'essenza della vita degli altri personaggi. Tutti i protagonisti del romanzo difatti, cercano in un modo o nell'altro il piacere, mascherando le proprie pulsioni e i propri desideri dietro la maschera del lavoro e degli impegni, sostanzialmente tendono in forma celata a ciò che da sempre Enzo rincorre: Agata desidera una buona posizione sociale e la ottiene seducendo Ninì Scudieri. L'avvocato Ugo Cannavò desiderava poter frequentare le alte sfere, ci riesce grazie al suo successo nel lavoro. E gli esempi potrebbero continuare. Non

vi è nessuna generosità nei personaggi descritti dall'autore: poiché

ognuno è intento ad eludere la propria morte con le sue ricerche e le

sue vane lotte; la crudeltà, l'egoismo e l'insensibilità degli uomini

sono onnipresenti nel romanzo. Il piacere però svela presto il suo volto oscuro: l'inutilità, la morte. Simbolico è il momento in cui un desiderio a lungo insoddisfatto -il matrimonio tra Agata e Ninì Scudieri- trova il suo coronamento, i giovani scappano, ma la gioia è presto interrotta dall'incedere della morte: la madre di Ninì infatti muore e i due novelli sposi sono costretti a tornare precipitosamente dal viaggio di nozze. Lo scrittore non condivide le pulsioni di nessuno dei personaggi del romanzo ad eccezione di Enzo; reputa strani, vuoti e forse ridicoli i desideri di Ugo Cannavò ad esempio. L'inutilità della ricerca del piacere investe però in forma lenta ed inaspettata anche Enzo che nel suo tramonto smette d cercare il piacere e si limita ad osservare la scena finale del romanzo. La fine dei desideri di Enzo inizia con quella vocina che gli ricorda il suo veloce incedere verso l'inevitabile. Credo di poter affermare che Enzo in questo romanzo rappresenta un osservatore. Enzo non vive, Enzo aspetta. Tenta disperatamente di prolungare la fase adolescenziale, per evitare di entrare nella vita, di iniziare a viverla e inevitabilmente di finirla. Non si sposa, non ha figli e caparbiamente sostiene che l'età è quella che ci si sente dentro non quella che si ha anagraficamente. Continua fino a quando la vocina non lo avverte che anche se ha vissuto in una fase adolescenziale prolungata, è comunque vissuto e quindi comunque morirà. Patti usa spesso forti contrasti nello scritto: la bella e profumata cameriera Concetta, ad esempio, è rapita dal fascino del vecchio, brutto, sporco cocchiere Don Carmelo e dal guardiano della villa Bellini Don Bastiano, che odorava di canile ed aveva il naso pieno di escrescenze. Per quanto riguarda il linguaggio, Patti, fedele alla lezione verghiana, opta per un codice regionale, sicuramente informale e lontano dal linguaggio usato dalle elìtes sociali e nella forma scritta. (Salvatore Mica)

MARIO RAPISARDI Mario

Rapisarda (Rapisardi si chiamò poi, in sottinteso omaggio a uno dei

suoi autori preferiti, Leopardi) nacque a Catania nel 1844. Suo padre,

un agiato procuratore legale, pur non impegnato politicamente, era di

idee liberali e amico di alcuni dei rivoluzionari borbonici fucilati nel

'37. Mario,

oltre ad amare la letteratura e la storia, suonava discretamente il

violino e coltivava la pittura. Studiò dai gesuiti. Nel '59 esordiva

con l'Ode a Sant'Agata vergine e martire catanese. Lettore

appassionato di Alfieri, Monti, Foscolo, Leopardi e di vari autori

risorgimentali, scrisse, ancora adolescente, un Inno di guerra,

agl'italiani e l'incompiuto poemetto Dione, nella cui prefazione esalta

le battaglie di Solferino, Palestro e Magenta, partecipando così

all'atmosfera politica di quei mesi, culminati coll'impresa di Mille,

che pose fine alla monarchia borbonica. Per

contentare il padre, frequenta un corso di giurisprudenza, ma non

giungerà a laurearsi. Invece lo interessa moltissimo lo studio dei

classici greci e latini, che gli suggeriscono le prime traduzioni, le

ricerche filologiche e filosofiche di carattere positivistico. Frutti di

questo periodo formativo il poemetto Fausta e Crispo e i Canti. Nel

'65 parte per Firenze, allora capitale del Regno, per il centenario

della nascita di Dante, cui dedicò l'ode declamata in quell'occasione,

e qui, in un clima acceso da fermenti mazziniani e repubblicani, stringe

amicizia coi poeti Dall'Ongaro, Prati, Aleardi, Fusinato, Maffei, col

dotto Pietro Fanfani, con l'orientalista De Gubernatis e con altri

importanti artisti e intellettuali. Nel

'68 pubblica il suo primo poema, La Palingenesi, dove in 10 canti

polimetri condanna la corruzione del clero e difende l'azione

moralizzatrice di Lutero, prospettando col connubio arte-scienza il

ritorno del cristianesimo alla purezza originaria. Il successo

dell'opera (Verga fu uno dei primi a congratularsi) echeggia anche

all'estero (Victor Hugo è tra i più significativi estimatori), mentre

il municipio di Catania assegna all'autore una medaglia d'oro e il

ministro Correnti lo chiama a insegnare letteratura italiana nell'ateneo

catanese. Nel

'72 escono i versi de Le Ricordanze che, pur nei limiti dell'imitazione

leopardiana, rivelano una genuina vena intimista. Nello stesso anno

sposa Gisella Fojanesi. Uno

studio critico su Catullo gli vale nel '75 la nomina a professore

straordinario di Letteratura italiana e l'incarico di Letteratura latina

all'Università di Catania. Già

da qualche anno il poeta è dedito alla stesura del suo secondo poema,

il Lucifero, ispirato dalle Guerre de Dieux del Parny, ma anche da

Milton e dal carducciano Inno a Satana. Il poema, in 15 canti polimetri,

pur essendo diseguale a livello artistico (a efficaci descrizioni e

qualche episodio memorabile oppone una certa macchinosità d'insieme e

non rare cadute di tono per non dire di gusto), resta l'espressione più

significativa della poesia italiana d'indirizzo positivista. Per il

Lucifero, che esce nel '77, Rapisardi riceve un biglietto entusiastico

di Garibaldi, che si firmò "suo correligionario", mentre

l'arcivescovo di Catania ordinò, pare, un autodafé del libro. Insignito

-lui, schietto repubblicano- del titolo di Cavaliere della Corona

d'Italia (per aver celebrato, nell'XI canto del poema, le guerre

d'indipendenza e l'ossario di Solferino) e nominato professore ordinario

di Letteratura italiana e latina dal ministro della Pubblica Istruzione

Francesco De Sanctis, che lo stimava, Rapisardi pubblica nell'83 i versi

sociali (e sarcastici) di Giustizia, che trovarono vasti consensi (suo

epicentro sta nel Canto dei mietitori). Quest'opera nel '24 sarà

addirittura proibita dalla politica fascista. Alla fine dell'83 rompe il

matrimonio con la moglie, che intanto s'era legata al Verga. Il

Carducci, al quale aveva "devotamente" inviato una copia del

Lucifero, resosi conto d'essere oggetto di caricatura in alcuni versi

dell'XI canto ("plebeo tribuno e idrofobo cantor, vate di

lupi"), apre con Rapisardi quella polemica che avrebbe divido

l'Italia letteraria degli anni '80. Dall'epistolario del Carducci si

scoprono fin dagli anni '60 frasi poco tenere nei confronti del

Rapisardi, che certo non era di carattere facile. D'altro canto, di

tutti i poeti della sua generazione, egli in fondo stimava solo Arturo

Graf. Molte delle sue frecciate tuttavia rimasero o inedite o affidate

alla discrezione dei suoi interlocutori epistolari. Di pubbliche vi

furono solo le allusive caricature schizzate in certi passi dei poemi.

Naturalmente la polemica col Carducci è una storia a sé. Nell'84

usciva il poema Giobbe, che è il suo capolavoro: la figura del

protagonista, umiliato e castigato da Dio senza motivo, diventa un

simbolo dell'umanità sofferente. I distici dove il personaggio grida a

Dio la sua disperazione (libro III della parte I) toccano altezze forse

ineguagliate nella poesia italiano del secondo Ottocento. Nell'85

inizia a convivere con una diciottenne assunta come segretaria, Amelia

Poniatowski, figlia di genitori ignoti: gli sarà compagna fedele per

tutta la vita. Nell'87

dà alle stampe le splendide Poesie religiose, forse il suo vertice

lirico, cui seguono i cesellati Poemetti ('92) e gli Epigrammi ('97),

nonché delle impegnative traduzioni di opere di Catullo, Shelley e

Orazio, anche se la cosa più importante resta la traduzione e lo studio

critico del poema La natura di Lucrezio ('79). Nel '94 pubblica il suo

quarto e ultimo poema, L'Atlantide, dove, ispirandosi ai Paralipomeni

del Leopardi, disegna nelle vicissitudini del poeta Esperio la società

italiana lasciva e inetta, additando nella corruzione il principio dei

mali. Nel mentre disprezza la borghesia, canta le figure di Newton,

Darwin, Pisacane, Marx, Cafiero e altri grandi della storia universale. Denuncia

con lucidità e coraggio la criminale politica del governo Crispi (vedi

la repressione dei "fasci siciliani"), nella prefazione a Gli

avvenimenti di Sicilia e le loro cause ('94) e nel dialogo Leone ('95),

che spiegano le feroci repressioni dei moti contadini e operai, nonché

nel pamphlet Africa orrenda ('96) e in alcune poesie, avverse al

truculento colonialismo. Negli

ultimi anni si chiude in un silenzio ostinato, indifferente agli onori

dei concittadini, che superano di gran lunga quelli tributati a Verga,

De Roberto, Capuana… Non lo toccano neppure le critiche di molti

studiosi (specialmente il Croce), anche se tra le sue carte si sono

trovati feroci epigrammi a gran parte dei letterati dell'epoca:

Fogazzaro, Croce, Pascoli, Carducci, D'Annunzio… Egli

muore nel 1912 a Catania: al suo funerale parteciparono oltre 150.000

persone, con rappresentanze ufficiali che giunsero addirittura da

Tunisi. Catania tenne il lutto per tre giorni. Nonostante questo, a

causa del veto opposto dalle autorità ecclesiastiche, la sua salma

rimase insepolta per quasi dieci anni in un magazzino del cimitero

comunale. Il nome di Rapisardi, rimasto in ombra per tutto il periodo del fascismo, riemerse dopo la Liberazione, grazie agli studi di Concetto Marchesi, Asor Rosa, La Penna e Saglimbeni.

DOMENICO TEMPIO

Tradusse alcuni classici latini (Livio, Orazio, Tacito, Virgilio), e lesse attentamente Machiavelli e Guicciardini, insieme coi maggiori poeti italiani da Dante fino ai suoi contemporanei. Ma è da rilevare anche la particolare attenzione dedicata ad alcuni tra i pi discussi rappresentanti della cultura francese, come Carlo Rollin (1661-1741), il quale da figlio di coltellinaio era diventato rettore dell'università di Parigi, e Antonio Goguet (1716-1758), che aveva tentato di affermare uno stato di natura sulla base dell'etnografia, dimostrando che le idee discendono sempre dai fatti. Ben presto il Tempio acquist fama di buon poeta e fu accolto nell'Accademia dei Palladii e nel salotto letterario del mecenate Ignazio Patern principe di Biscari. Dopo la morte del padre (1775), fu costretto a trascurare gli studi per continuarne l'attività commerciale, ma gli affari andarono male e contrasse debiti, senza riuscire a raddrizzare il bilancio familiare. Perduta anche la madre, spos certa Francesca Longo, che mor nel dare alla luce una bambina. Allora prese una balia per la figlia, la gnura Caterina, che divent la sua compagna fedele e gli diede un altro figlio, Pasquale. Nel 1791 fu nominato notaio del casale di Valcorrente, ma forse non prese mai possesso di questo ufficio. Pochi anni prima di morire ottenne una pensione sul Monte di pietà e sulla Mensa vescovile, poi anche un sussidio dal Comune di Catania. Mor il 4 febbraio 1820. Domenico Tempio è da considerare il maggiore poeta riformatore siciliano, la cui voce si leva contemporaneamente a quella del Parini in Lombardia. Egli fu ammirato e lodato dai suoi contemporanei, ma dopo la morte la sua opera fu quasi dimenticata, tranne alcuni componimenti di carattere licenzioso che, pubblicati alla macchia, gli diedero ingiusta fama di poeta pornografico. Con la ripresa degli studi sul Settecento siciliano, dopo la seconda guerra mondiale, anche l'opera del Tempio è stata rivalutata e sottoposta a un serio esame critico. L'educazione del Tempio, come s'è visto, era fondata sulla base di uno schietto illuminismo con una forte componente classicistica. La sua lingua (tranne qualche rara eccezione) è quella siciliana, e conferma una lunga tradizione di autonomia linguistica e letteraria che, dal volgare siculo, si estende fin quasi ai nostri giorni. La poesia tempiana vuol essere libera, denuncia i vizi e le malvagità degli uomini, e addita nell'ignoranza la prima causa di ogni male (Odi supra l'ignuranza). La sua satira, spesso aspra e pungente, mira al rinnovamento morale della società e al riscatto degli uomini dalla miseria, ma i valori poetici emergono spesso al di sopra delle intenzioni. Cos accade nelle favole, dove il ritratto si trasforma in paesaggio umano, e nei poemetti, dove l'episodio si apre alla contemplazione della natura. Nel poemetto La Maldicenza sconfitta difende la libertà della poesia e l'indipendenza del poeta; in Lu veru Piaciri combatte ogni falsità ed esalta l'operosità dell'uomo; nella Mbrugghereidi condanna le malefatte di un prete imbroglione; nel ricco canzoniere tende a smitizzare il quadro di una Sicilia arcadica e felice per avviare un lento ma sicuro processo verso il realismo, onde anche la malinconia diventa dolore della natura. I bozzetti drammatici (La scerra di li Numi, Lu cuntrastu mauru, La paci di Marcuni, Li Pauni e li Nuzzi) degradano l'Olimpo al livello delle spicciole miserie umane. L'opera maggiore di Domenico Tempio è il poema La Caristia (in venti canti e in quartine di settenari), dove il poeta descrive i tumulti popolari cui diede luogo, a Catania, la carestia del 1797-98. Nella sommossa che divampa si aggirano, finalmente in funzione di protagonisti e non pi di schiavi diseredati, le figure spettrali degli affamati. La Carestia, sopra il suo carro stridente, si aggira tra una folla di disperati famelici, che ondeggia e irrompe con furia irresistibile. I brani lirici si inseriscono nella tragedia come parentesi di pace e di abbandono, creando uno sfondo amoroso che è il mondo vagheggiato, ma non raggiunto, dal poeta. Ognuno di quei pezzenti rivoluzionari ha una sua triste storia da raccontare, ed è il complesso di tutte queste storie umane che determina l'unità e la genuinità del poema. Se Giovanni Meli è il maggiore rappresentante dell'Arcadia siciliana, Domenico Tempio è l'interprete pi efficace di quei fermenti rinnovatori che erano penetrati ampiamente nell'Isola nel corso del sec. XVIII. L'impulso naturalistico impresso alla cultura siciliana dal Tempio tra Sette e Ottocento attenuerà le risonanze romantiche nella Sicilia greca e determinerà, sullo stesso piano morale e nello stesso ambiente catanese, la ripresa veristica di fine secolo. L'edizione delle poesie tempiane fu pubblicata, vivente l'autore, a cura di Francesco Strano, col titolo Operi di Duminicu Tempiu catanisi (Stamparia di li Regj Studi, Catania, 1814 tomo I e II, 1815 tomo III). Il poema La Caristia fu pubblicato postumo, a cura di Vincenzo Percolla (1848-49). Altra edizione delle Poesie di Domenico Tempio poeta siciliano, con l'aggiunta di inediti, è quella del Giannotta in 4 volumi (1874). Le poesie licenziose furono raccolte da Raffaele Corso (1926). Un'ampia silloge è in Opere scelte, a cura di Carmelo Musumarra, con un saggio su Domenico Tempio e la poesia illuministica in Sicilia (1969); altra edizione, della Caristia e delle Favole. Odi. Epitalami. Ditirambi. Altro vino, a cura di Domenico Cicci, è del 1968. Due ricchi volumi, con saggi introduttivi e commento di Vincenzo Di Maria e Santo Cal (Domenico Tempio e la poesia del piacere) contengono Lu veru piaciri e le poesie licenziose

GIUSEPPE NICOLOSI SCANDURRA

Giuseppe

Nicolosi, inteso Scandurra dal cognome della madre a cui il poeta

somigliava moltissimo, nacque a Catania, nel 1887, in una misera casetta

di via Curia, da un povero fabbro e da una non meno povera contadina.

Concluse poi i suoi giorni, nel 1966, con una biro e un foglio di carta

abbandonati sulla coperta, nella casetta del custode del circolo

didattico Caronda di via Zammataro, situato tra il cosiddetto Passareddu

e via Acquicella. Allorché

cominciò ad appassionarsi alla poesia dialettale, imparò quasi da solo

a leggere e a scrivere e, desideroso com'era, di farsi avanti e di

emergere a tutti i costi, si buttò accanitamente a leggere e a studiare

quanto gli capitava sottomano. Fu anzi, e per tutta la vita, un accanito

autodidatta. Suo primo maestro, insieme con i canti popolari siciliani,

che aveva cominciato a mandare a mente sentendoli recitare dai contadini

suoi compagni di lavoro, fu il grande Giovanni Meli, di cui imparò a

memoria non solo molte odi, ma anche larghi squarci de La buccolica e di

altre sue opere. Lesse pure i capolavori dei nostri maggiori poeti in

lingua: Petrarca, Ariosto, Tasso, Leopardi e lo stesso Dante Alighieri,

di cui ripeteva, a memoria, non pochi brani e, perfino, interi canti. La

lettura, anzi lo studio attento e indefesso, di questi grandi autori,

alternato con quello di dialettali vecchi e nuovi, noti ed ignoti, che,

non di rado, imitava e, talvolta, saccheggiava (fu accusato, infatti, di

molti plagi), gli arricchirono la mente, gli affinarono il gusto e lo

perfezionarono nell'uso del verso.

Bibliografia: Natura e sintimentu 1922; Campagni e marini di Sicilia 1926; Poesie scelte 1979. http://www.csssstrinakria.org/poesmese2.htm

(*) fornita a questo sito dal nipote, Francesco Raciti

|

\

\

Vizzini dove i Verga avevano delle proprietà e discendeva dal ramo

cadetto di una famiglia alla quale appartenevano i baroni di

Fontanablanca. Trascorse la sua giovinezza nella città natale che era a

quei tempi un attivo, anche se un po' arretrato, centro culturale e

compì presso maestri privati i suoi primi studi.

Vizzini dove i Verga avevano delle proprietà e discendeva dal ramo

cadetto di una famiglia alla quale appartenevano i baroni di

Fontanablanca. Trascorse la sua giovinezza nella città natale che era a

quei tempi un attivo, anche se un po' arretrato, centro culturale e

compì presso maestri privati i suoi primi studi. A

Milano termina il romanzo "Eva" che aveva iniziato a Firenze,

storia di un giovane pittore siciliano che a Firenze brucia le sue

illusioni e i suoi ideali artistici nell'amore per una ballerina,

simbolo della corruzione di una società tutta protesa verso i piaceri e

che disprezza l'arte. Con questo romanzo il Verga si avvicina all'accesa

polemica anticapitalista che caratterizza la Scapigliatura.

A

Milano termina il romanzo "Eva" che aveva iniziato a Firenze,

storia di un giovane pittore siciliano che a Firenze brucia le sue

illusioni e i suoi ideali artistici nell'amore per una ballerina,

simbolo della corruzione di una società tutta protesa verso i piaceri e

che disprezza l'arte. Con questo romanzo il Verga si avvicina all'accesa

polemica anticapitalista che caratterizza la Scapigliatura.

Il

romanzo I Malavoglia racconta in primo luogo la storia della inesorabile

decadenza di un’intera famiglia. Padron ‘Ntoni, l’anima e il

fondamento ideologico del nucleo familiare, con il suo attaccamento ai

valori tradizionali del lavoro, del sacrificio, dell’onestà, dell’unione

patriarcale stretta attorno alla casa del nespolo, sarà costretto ad

arrendersi alla nuova ideologia dell’avidità e dell’interesse,

incarnata nello zio Crocifisso e in compare Piedipapera.

Il

romanzo I Malavoglia racconta in primo luogo la storia della inesorabile

decadenza di un’intera famiglia. Padron ‘Ntoni, l’anima e il

fondamento ideologico del nucleo familiare, con il suo attaccamento ai

valori tradizionali del lavoro, del sacrificio, dell’onestà, dell’unione

patriarcale stretta attorno alla casa del nespolo, sarà costretto ad

arrendersi alla nuova ideologia dell’avidità e dell’interesse,

incarnata nello zio Crocifisso e in compare Piedipapera. ‘Ntoni. È importante osservare

come i Malavoglia vengano presentati innanzitutto come famiglia, ossia

come nucleo saldo e strettamente unito attorno al patriarca, e solo in

un secondo momento nelle singole individualità che la compongono, a

ribadire che il gruppo viene sempre e comunque prima del singolo. Fin

dall’esordio, inoltre, Verga offre un saggio del suo originalissimo

stile, "filtrando" tutta la narrazione attraverso il punto di

vista corale dei paesani di Aci Trezza, protagonisti della vicenda.

‘Ntoni. È importante osservare

come i Malavoglia vengano presentati innanzitutto come famiglia, ossia

come nucleo saldo e strettamente unito attorno al patriarca, e solo in

un secondo momento nelle singole individualità che la compongono, a

ribadire che il gruppo viene sempre e comunque prima del singolo. Fin

dall’esordio, inoltre, Verga offre un saggio del suo originalissimo

stile, "filtrando" tutta la narrazione attraverso il punto di

vista corale dei paesani di Aci Trezza, protagonisti della vicenda.

tranquillarla e le cantava le canzonette

colla voce tremola che sapeva di lagrime anche essa.

tranquillarla e le cantava le canzonette

colla voce tremola che sapeva di lagrime anche essa.

Nel 1864 troviamo il giovane

Luigi trasferito a Firenze (a spese della famiglia) che, in quanto

capitale d'Italia, accoglieva l'élite culturale del paese, protagonista

della vita artistica della città, frequentatore assiduo del Caffè

Michelangiolo e dei salotti letterari, ove si riunivano i nomi più

illustri della cultura fiorentina; qui il Capuana conobbe il Prati, l'Aleardi

e cominciò ad interessarsi all'opera di Balzac e di altri romanzieri

francesi.Intanto, per arrotondare l'esiguo mensile inviatogli dalla

famiglia accettava il lavoro di cronista teatrale della Nazione,

impegnandosi in un'attività giornalistica che avrebbe agito

positivamente nella sua formazione come stimolo al ripensamento critico

e alla elaborazione della sua poetica. Proprio nelle colonne della Nazione

veniva precisandosi la fisionomia del critico: rinuncia a ogni

impostazione romantica e scelta di uno sperimentalismo attivo a cui non

erano estranee le appassionate letture straniere; un continuo desiderio

di ampliare la propria cultura a contatto di ogni esperienza

Nel 1864 troviamo il giovane

Luigi trasferito a Firenze (a spese della famiglia) che, in quanto

capitale d'Italia, accoglieva l'élite culturale del paese, protagonista

della vita artistica della città, frequentatore assiduo del Caffè

Michelangiolo e dei salotti letterari, ove si riunivano i nomi più

illustri della cultura fiorentina; qui il Capuana conobbe il Prati, l'Aleardi

e cominciò ad interessarsi all'opera di Balzac e di altri romanzieri

francesi.Intanto, per arrotondare l'esiguo mensile inviatogli dalla

famiglia accettava il lavoro di cronista teatrale della Nazione,

impegnandosi in un'attività giornalistica che avrebbe agito

positivamente nella sua formazione come stimolo al ripensamento critico

e alla elaborazione della sua poetica. Proprio nelle colonne della Nazione

veniva precisandosi la fisionomia del critico: rinuncia a ogni

impostazione romantica e scelta di uno sperimentalismo attivo a cui non

erano estranee le appassionate letture straniere; un continuo desiderio