|

Sant'Alfio

si sviluppa a 531 metri sul livello del mare e conta 1.769 abitanti. La

citta' colpisce soprattutto per la bellezza naturalistica dei dintorni. In

effetti da qui e' possibile effettuare varie escursioni. La prima

interessa i "Crateri del 1928" che furono creati da una potente

eruzione dell'Etna. Essi sono raggiungibili partendo dalla contrada

Magazzeni in direzione della contrada Ripe della Naca dove e' possibile

ammirare i conetti di scorie saldate create dall'eruzione. Una seconda

escursione interessa il Sentiero Natura Monti Sartorius, un'escursione che

permette di ammirare i crateri a bottoniera dei Monti Sartorius, i

boschetti di ginestra dell'etna e la formazione di betulla endemica. Una

terza escursione riguarda il Parco Comunale di Contrada Cava, affascinante

dal punto di vista naturalistico perche' raccoglie vari esempi di

vegetazione, dalla macchia mediterranea ai boschi di castagno, di leccio e

di cerro, ma interessante anche dal punto di vista storico perche'

permette di ammirare i primi insediamenti rurali d'origine seicentesca. Sant'Alfio

si sviluppa a 531 metri sul livello del mare e conta 1.769 abitanti. La

citta' colpisce soprattutto per la bellezza naturalistica dei dintorni. In

effetti da qui e' possibile effettuare varie escursioni. La prima

interessa i "Crateri del 1928" che furono creati da una potente

eruzione dell'Etna. Essi sono raggiungibili partendo dalla contrada

Magazzeni in direzione della contrada Ripe della Naca dove e' possibile

ammirare i conetti di scorie saldate create dall'eruzione. Una seconda

escursione interessa il Sentiero Natura Monti Sartorius, un'escursione che

permette di ammirare i crateri a bottoniera dei Monti Sartorius, i

boschetti di ginestra dell'etna e la formazione di betulla endemica. Una

terza escursione riguarda il Parco Comunale di Contrada Cava, affascinante

dal punto di vista naturalistico perche' raccoglie vari esempi di

vegetazione, dalla macchia mediterranea ai boschi di castagno, di leccio e

di cerro, ma interessante anche dal punto di vista storico perche'

permette di ammirare i primi insediamenti rurali d'origine seicentesca.

Davanti allo Stretto: Castelmola,

Taormina, Giardini e la Baia di Naxos viste dalla piazza Belvedere di

Milo (CT)

Completa

l'aspetto naturalistico della citta' il cosi' chiamato "Castagno dei

100 cavalli" Il

Castagno dei Cento Cavalli secondo il noto botanico torinese Peyronal ha

un'età di 3000 - 4000 anni ed è l'albero più antico d'Europa e il più

grande d'Italia.

A soli 300 metri di distanza, in contrada Taverna di Mascali, si trova il

secondo albero più grande d'Italia con un'età di oltre 1000 anni il

cosiddetto "Castagno della Nave".

Alcuni, negli anni passati, hanno scritto delle mal ridotte

condizioni del Castagno dei Cento Cavalli; è facile dimostrare il

contrario, basti pensare che già alla fine del '700 Jean Houel nel Voyage

de la Sicile, de Malta e Lipari (1784 II pg 76-80) lo descrive "in

uno stato non ottimale" e Alberto Fortis (1780 "Della coltura

del castagno) rincara sostenendo che "esso trovasi attualmente

degradato......" mentre nel 1967 l'eminente professore

dell'Università di Padova Lucio Susmel, riportando le notizie scritte a

fine ottocento dal botanico Parlatore lo classificò come non più

esistente, salvo a ricredersi dopo una simpatica corrispondenza con un

intellettuale del luogo.

Vale la pena citare lo scrittore Vincenzo Consolo che su Specchio

del 16/10/1999 ha definito il Castagno dei Cento Cavalli "un prodigio

della natura, una miracolosa sopravvivenza di un profondissimo tempo"

per smentire quanti vorrebbero privarci di questo "superbo orgoglio

di una vita che non si spegne".

Il Comune di Sant'Alfio negli ultimi anni ha profuso un forte impegno

per salvaguardare il millenario Patriarca; sono stati eseguiti diversi

interventi sulla pianta consistenti essenzialmente nella potatura delle

parti secche e nella cura e manutenzione dell'albero. Tali interventi sono

stati operati seguendo i suggerimenti tecnici per il risanamento e la

conservazione guidata dell'albero tratti da uno studio eseguito dai

docenti Oscar Alberghina, Giovanni Granata e Santi Longo dell'Università

di Catania nonchè sotto la sorveglianza di un'apposita commissione

tecnico scientifica composta da rappresentanti del Comune, della

Forestale, della Soprintentenza BB.CC. e dell'Università e con la

collaborazione della Provincia Regionale di Catania. In atto l'albero gode

di buona salute ed è ricoperto di una sana e rigogliosa vegetazione.

E'

considerato l'albero più antico e più grande d'Europa. Il nome è legato

alla tradizione secondo cui, sotto le sue enormi chiome, durante un

temporale trovarono piacevole... riparo la regina Giovanna d'Aragona e il

suo seguito di cento cavalieri. Cantato e descritto da numerosi

viaggiatori e studiosi nel '700 e nell'800, il Castagno è oggi meta di

visitatori di tutto il mondo oltre che di botanici per i quali costituisce

interessante oggetto di studio.

Dal

punto di vista artistico la citta' si ricorda soprattutto per la

seicentesca Chiesa Madre intitolata ai "tre fratelli martiri" S.

Alfio, San Filadelfo e San Cirino che da qui passarono seguendo il loro

percorso per il luogo destinato al loro martirio. La Chiesa e'

impreziosita dalla presenza di alcuni altari in marmi policromi e svariati

affreschi tra i quali spiccano quelli ottocenteschi presenti nell'abside

che rafffigurano il "Trionfo dei Tre Martiri".

Tra

le Chiese minori cittadine occorre citare quella ottocentesca del

Calvario, situata in un luogo privilegiato che consente di ammirare

splendidi panorami sullo Ionio che domina nella parte bassa del paese, e

quella dei Nucifori che si ricorda soprattutto il busto della Madonna di

Tindari, molto venerato dagli abitanti di S. Alfio.

Mick

Hucknall canta l’Etna

Tra

un concerto e un'esibizione trova anche il tempo per produrre del vino, del

buon vino siciliano. Mick Hucknall, voce storica del gruppo inglese dei

Simply Red, ha scovato la sua isola di Paradiso nelle pendici dell'Etna, in

una cantina-palmento del 1760 adibita a museo vitivinicolo e sala

degustazione nella zona di Sant'Alfio e in un vigneto di circa 5 ettari che

si trova ad Alberello.

Novemila viti per ettaro, con una selezione di vitigni autoctoni etnei

(nerello mascalese, nerello cappuccio, carricante, minnella e grecanico)

perfetti per la produzione dell'Etna Doc, ma anche venticinquemila bottiglie

annue confezionate. Sono questi i numeri della sua tenuta, dalla quale

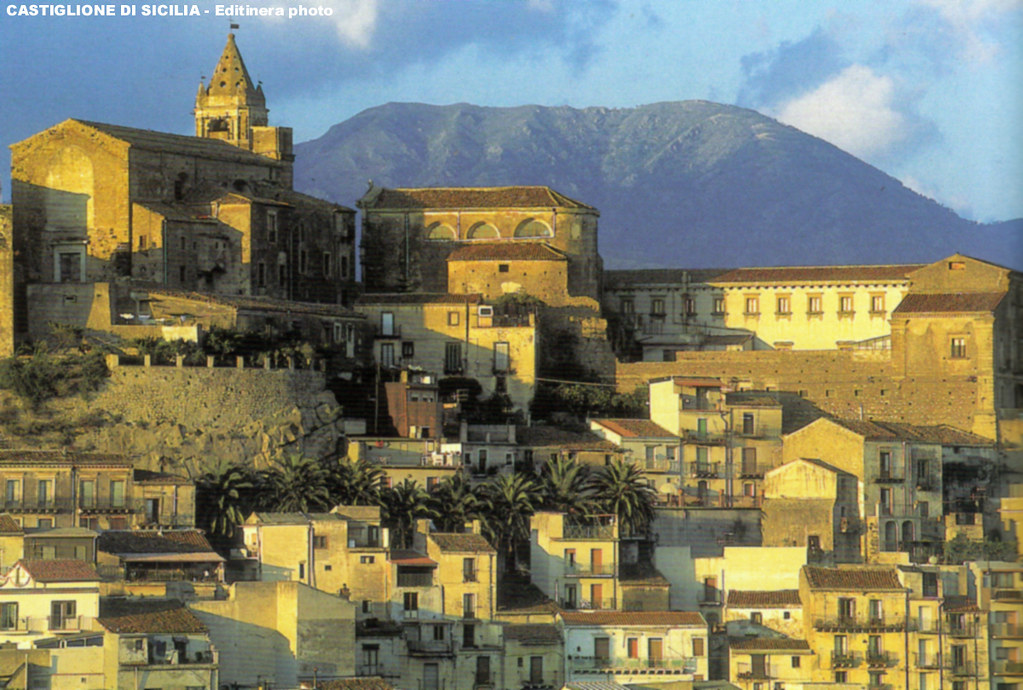

provengono l'Etna rosso, estratto dalla vigna ultra centenaria di

Castiglione di Sicilia, e l'Etna bianco che ha origine a Sant'Alfio.

Novemila viti per ettaro, con una selezione di vitigni autoctoni etnei

(nerello mascalese, nerello cappuccio, carricante, minnella e grecanico)

perfetti per la produzione dell'Etna Doc, ma anche venticinquemila bottiglie

annue confezionate. Sono questi i numeri della sua tenuta, dalla quale

provengono l'Etna rosso, estratto dalla vigna ultra centenaria di

Castiglione di Sicilia, e l'Etna bianco che ha origine a Sant'Alfio.

Cronache di Gusto ha intervistato Mick Hucknall, per parlare della Sicilia e

della sua enologia con un produttore che ha prestato il suo estro anche alla

musica.

Dopo

10 anni dal tuo investimento in Sicilia, sei ancora contento?

“Più che contento io direi che sono ancora innamorato dell'Etna, dei miei

vini e delle mie bellissime vigne ad alberello”.

Cosa

pensi del vino siciliano in genere?

“In Sicilia ho avuto modo di assaggiare tanti bei vini, ma solo pochi vini

buoni veramente siciliani”.

Quando

bevi il tuo vino?

“Nei momenti importanti, quando devo condividere un piacere o una

ricorrenza con i miei collaboratori o i miei amici. Alcune volte quando sono

solo e desidero essere sull'Etna”.

Nel

Regno Unito come hanno accolto la notizia che sei un produttore di vino?

“Direi senza tanto clamore, perchè ho cercato sempre di comunicare

questa mia passione, questo mio hobby, nell'assoluta normalità:

un'attività mia privata e non legata al mio lavoro di musicista”.

Ci

puoi suggerire uno slogan per promuovere la Sicilia o l'Etna del vino?

“Di fare dei vini veramente e culturalmente siciliani!”

Cosa

ne pensi della cucina siciliana?

“Dico spesso che la cucina francese, che amo molto, è la cucina della

domenica, mentre la cucina quotidiana è quella siciliana!”

P.Pi.

http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/199-numero-159-del-01042010/4448-gg-mick-hucknall-canta-letna.html

Eruzione del 07-Ago-2014

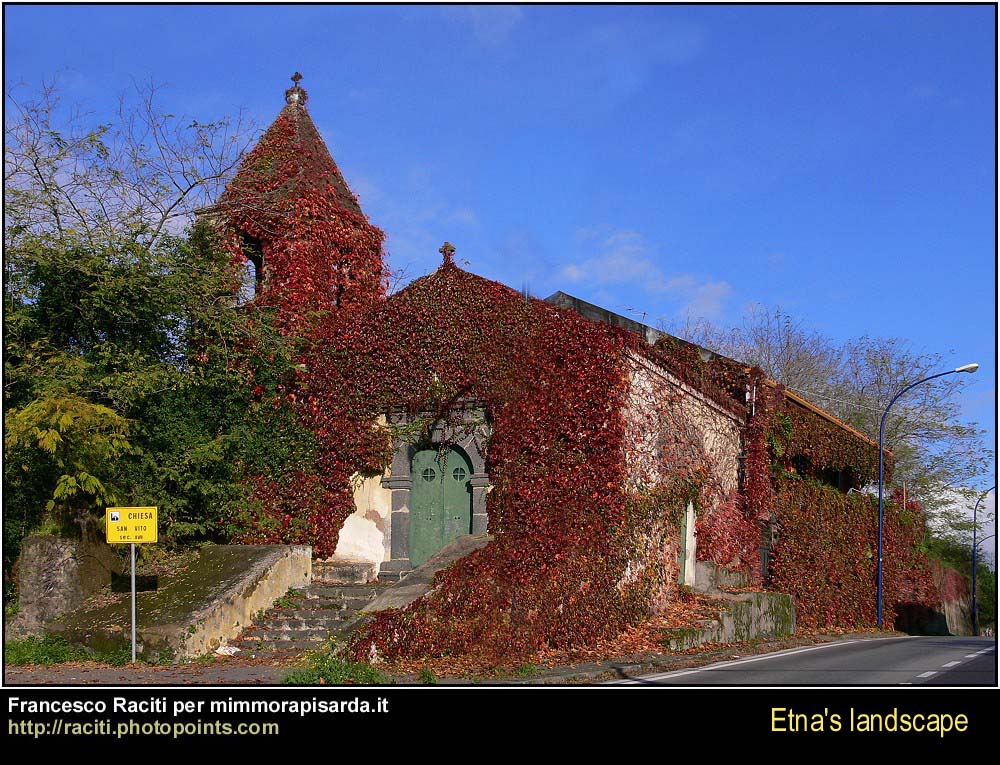

La Chiesetta Magazzeni situata a circa 6 km dal centro abitato di

Sant'Alfio è stata eretta nel 1958 come sacro memoriale dello scampato

pericolo del paese e delle campagne, dalla eruzione del 3 Novembre 1928.

La lava che minacciava il paese mise la

popolazione in allarme, tanto che coloro i quali avevano in pericolo la

proprietà cercarono di salvare il salvabile.

La folla accorse nella Chiesa Madre invocando l'aiuto di Dio e dei Santi

Patroni.

Fu così che i più anziani rimasero nella Chiesa a pregare, mentre gli

altri partirono in processione verso Magazzeni con le sacre Reliquie dei

Santi.

Quanti avevano visto il fuoco della lava esortavano la processione a

tornare indietro dato l'incombente pericolo, ma il popolo rispondeva

abbiamo con noi i tre Santi e non abbiamo paura.

Il popolo inginocchiato gridava e supplicava Viva Sant'Alfio, la lava

fece ancora qualche passo avanti e poi si fermò.

Il 4 Novembre nella notte si apriva a quota 1300 s.l. un'altra bocca la

cui lava sommerse interamente il paese di Mascali, la coincidenza fra il

fenomeno e le preghiere elevate a Dio per intercessione dei Santi, è

stata interpretata come un fatto prodigioso.

|

scene girate ad

Acireale,

stazione Circumetnea di Giarre, Sant'Alfio

|

|

|

L'ALBERO

PIU' GRANDE E VECCHIO D'EUROPA - Il Castagno dei Cento

Cavalli

Autorevoli

studi botanici lo descrivono come l'albero più grande (per la sua

circonferenza di circa 52 metri) e più vecchio d'Europa (la sua età è

stimata tra i 2000 e i 4000 anni).

Testimonianza della sua vetustà sono le innumerevoli stampe e dipinti di

artisti stranieri dei secoli scorsi, che trovatesi a passare innanzi

all'albero più grande che avessero mai visto si fermavano ad immortalarne

le forme.

Il tempo, le intemperie e la cattiveria dell'uomo, hanno in qualche modo

cambiato il suo aspetto esteriore, che si presenta diviso in tre tronconi

originati da un unico ceppo.

Vero e proprio "monumento vegetale" costituisce sicuramente uno

dei motivi per andare a visitare Sant'Alfio.

In

questo modo Jean Houl dopo una sua visita al castagno dei cento cavalli ne

rese la storia. Oggi non c'è più la casa al suo interno ma tuttavia

conserva un fascino ed una floridezza inalterati, a testimonianza che spesso

, le meraviglie della natura sono superiori a quella dell'arte.

"la sua mole è tanto superiore a quella degli altri alberi, che mai si

può esprimere la sensazione provata nel descriverlo.

Mi feci inoltre, dai dotti del villaggio raccontare la storia di questo

albero si chiama dei cento cavalli in causa della vasta estensione della sua

ombra. Mi dissero come la regina Giovanna d'Aragona recandosi dalla Spagna a

Napoli, si fermasse in Sicilia e andasse a visitare l'Etna, accompagnata da

tutta la nobiltà di Catania stando a cavallo con essa, come tutto il suo

seguito. Essendo sopravvenuto un temporale, essa si rifugiò sotto

quest'albero, il cui vasto fogliame basto per riparare dalla pioggia questa

reggina e tutti i suoi cavalieri. Questo albero sì decantato e diametro

così considerevole è interamente cavo, cioè sussiste per la sua scorza,

perdendo con l'invecchiare, le parti interne e non cessando perciò di

incoronarsi di verdura. L a sua cavità essendo immensa, alcune persone del

paese costruirono una casa nella quale vi è un forno per seccarvi castagne

e mandorle"

http://www.prolocosantalfio.it/ilcastagno100cavavalli.htm

Lucio Dalla al Castagno dei Cento Cavalli per una Lectio Magistralis

5 agosto 2011 - Una

lectio magistralis tenuta da uno degli interpreti più intensi della canzone

italiana in una location di rara bellezza naturalistica.

Nello

spiazzo attiguo al Castagno dei Cento Cavalli – un esemplare botanico tra i

più antichi d’Europa – accanto alle coltivazioni tradizionali della vite e

del nocciolo, nel territorio di Sant’Alfio, nel catanese, si è svolta, al

calar del sole, la lectio magistralis di Lucio Dalla. Nello

spiazzo attiguo al Castagno dei Cento Cavalli – un esemplare botanico tra i

più antichi d’Europa – accanto alle coltivazioni tradizionali della vite e

del nocciolo, nel territorio di Sant’Alfio, nel catanese, si è svolta, al

calar del sole, la lectio magistralis di Lucio Dalla.

L’iniziativa è stata patrocinata dalla Provincia regionale di Catania per

sviluppare il tema “il mito e leggenda tra passato e presente; la funzione

pedagogica e sociale dell’immaginario fantastico”. All’incontro hanno

partecipato l’assessore provinciale alla Pubblica istruzione Salvo

Licciardello e il consigliere provinciale Salvo Patanè.

Lucio Dalla, introdotto dal poeta Angelo Scandurra, ha accompagnato alla

tastiera l’artista Marco Alemanno che ha letto brani tratti da “Viaggio in

Sicilia e a Malta” di J. Houel, “Ricordi del viaggio In Sicilia” di E. De

Amicis, “Viaggio in Italia” di J. W. Goethe ed il “Polifemo innamorato” di

Santo Calì, la cui appassionata e magica lettura ha rapito il pubblico

presente.

Poi il momento più atteso dell’evento letterario, quando Lucio Dalla ha

dissertato sul significato profondo del mito e del valore sociale della

leggenda, anche con riferimenti al suo essere personaggio mitico.

E trattando un argomento così fortemente evocativo e dominato dal racconto

dell’immaginario fantastico, non ha potuto fare a meno di concludere con due

tra le più amate canzoni del suo vasto repertorio musicale: “Itaca” e “4

Marzo 1943.

L’assessore Licciardello, ringraziando il musicista per la sua Lectio

Magistralis ha invitato Dalla a rendersi disponibile ad altre iniziative

promosse dalla Provincia regionale di Catania. “La valorizzazione del

territorio – ha affermato l’assessore – ha bisogno di uomini straordinari

come Dalla, che ha sempre dimostrato un amore viscerale per l’Etna e i

nostri paesini pedemontani ”.

Profumo

è la parola chiave che descrive meglio di ogni altra la pasticceria

Russo, piccolo e storico laboratorio di Sa Profumo

è la parola chiave che descrive meglio di ogni altra la pasticceria

Russo, piccolo e storico laboratorio di Sa nta

Venerina, paese etneo. Profumo di dolci, di cannella, mosto cotto,

canditi, chiodi di garofano, mandorle e liquirizia in un mix che ci

riporta indietro. Al tempo in cui a spadroneggiare non erano solo

cannoli e cassate, di cui qui per scelta non parleremo, ma i mille altri

dolci di Sicilia, quelli creati in varietà infinite nei piccoli borghi

di provincia. Delizie aromatiche, paste secche e biscotti di ogni tipo. nta

Venerina, paese etneo. Profumo di dolci, di cannella, mosto cotto,

canditi, chiodi di garofano, mandorle e liquirizia in un mix che ci

riporta indietro. Al tempo in cui a spadroneggiare non erano solo

cannoli e cassate, di cui qui per scelta non parleremo, ma i mille altri

dolci di Sicilia, quelli creati in varietà infinite nei piccoli borghi

di provincia. Delizie aromatiche, paste secche e biscotti di ogni tipo.

E’ il 1880 quando il signor Lucio, nonno dei fratelli

Russo, attuali proprietari dell’omonima pasticceria, appena

diciannovenne e figlio di ebanisti, decide di partire per Catania e

lavorare in una bottega di dolci. Gli basta un mese per fare bagaglio

della propria esperienza, ritornare al paese, aprire un suo laboratorio

e inventare i “biscotti ca’ liffia” da vendere nei battesimi organizzati

dalle famiglie benestanti.

Per ogni battesimo chili e chili di paste tra cui ne

spiccavano tre, come piramidi: uno per il parroco, uno per la levatrice

e uno per la madrina, ospiti d’onore.

Sono passati 135 anni da quel momento, ma la

specialità dei fratelli Russo è sempre la stessa. Stessa ricetta, stessa

preparazione, stesso ingrediente: la “liffia”. Cacao con aggiunta di

zucchero e acqua, un’emulsione che viene “alliffiata”, raffinata, con la

sua lavorazione. Ne viene fuori una glassa che mani sapienti fanno

scivolare sul biscotto.

Il profumo diventa allora qu ello

della storia. Tre generazioni che continuano nello stesso mestiere. A

impastare, mescolare, riempire, decorare, infornare con la calma e la

pazienza che solo i veri pasticceri e i veri artigiani possono avere. ello

della storia. Tre generazioni che continuano nello stesso mestiere. A

impastare, mescolare, riempire, decorare, infornare con la calma e la

pazienza che solo i veri pasticceri e i veri artigiani possono avere.

Da buon figlio di ebanista, il signor Lucio diede la

giusta importanza all’arredamento acquistando un mobile da una antica

farmacia in chiusura, che servisse da vetrina per i dolci e separé tra

la bottega aperta al pubblico e il piccolo laboratorio.

Quel mobile è ancora li, imponente e caldo, vigile

pastore dei dolci esposti in vetrina.

Ancora è lì, presentato con lo stesso orgoglio da

Anna, la sorella più piccola dei Russo. Un po’ in contrasto con la sala

destinata ai clienti, meno curata nei dettagli, poco accogliente e fredda

d’inverno. Un contrasto accettabile perché rispecchia autenticamente le

peculiarità dei fratelli, divenuti pasticceri contro la volontà dei loro

genitori.

Accogliente, fiera e intelligente, Anna è l’anima

della pasticceria Russo. E’ lei che tiene unita la famiglia mediando tra

il laboratorio e la sala, tra i fratelli, tra l’azienda e i clienti, tra

il passato e il futuro della pasticceria. E’ l’unica dei tre ad avere

una figlia e due nipoti, speranza di continuità di una tradizione ormai

secolare nella produzione di dolci che va preservata e tramandata.

Introverso, delicatamente schivo, Salvatore sta alla

cassa, accenna un sorriso distaccato senza mai riuscire a lasciarsi

andare. Gentile su richiesta, senza troppo pretendere, è lui che si

occupa con attenzione e meticolosa dedizione della contabilità

dell’azienda familiare.

E poi Maria Nevia. Curiosa, creativa, vivace e

testarda. La vera pasticcera: il cuore dei Russo. Infinitamente

appassionata. Da 49 anni lavora, stampa e decora la pasta reale.

Altra specialità composta da zucchero e mandorle che

insieme danno vita ad un’imitazione della natura nelle sue infinite

forme.

Una pasta che si trasforma nei frutti locali, nelle

mele dell’Etna (le cosiddette puma cola) o nelle fragole di Maletto, nei

fichi d’india, negli agrumi (mandarini e tarocchi), e poi frutta secca

come i pistacchi di Bronte.

E ancora in ortaggi, cozze, “masculine ra magghia” e

pesci di ogni tipo, tutto rigorosamente siciliano. Impossibile alla

vista distinguere tra il vero e il falso.

Dai Fratelli Russo non potete perdere la mostarda

fatta con mosto cotto, ridotto della metà, e cenere di sarmenti in

infusione. Niente zucchero aggiunto. Bastano i sarmenti (tralci di viti)

ad addolcire l’uva ed eliminarne l’acidità. Il tutto viene poi filtrato,

addensato e messo negli stampi per la stagionatura. Ne vengono prodotte

due tipologie. La mostarda fresca, consigliata

per i più golosi, è una crema gelatinosa e scura ricoperta di cannella,

da mangiare al cucchiaio. A pezzi invece quella stagionata, presentata

su foglie di alloro che anticamente avevano la funzione di allontanare

gli insetti durante la stagionatura.

In un’antica pasticceria siciliana è obbligatorio

assaggiare la cotognata. Provarla significa entrare nelle case di ogni

singola famiglia dell’isola ossessionate dalle tradizionali e cicliche

preparazioni legate ai periodi dell’anno.

Preparata con mele cotogne, frutto aspro utilizzato

solo per preparare marmellate e, per l’appunto, le cotognate, fatte

indurire in stampi di terracotta, talmente belli da diventare col tempo

oggetti di arredo.

Consigliamo di assaggiare le tortine paradiso,

versioni in miniatura della torta paradiso, inventate dal padre dei

Russo, Giuseppe, che volle trovare il modo di non buttare via i tuorli

delle uova usate per creare le paste di mandorla.

Ne vennero fuori delle tortine golose ma un po’ dure,

motivo per cui vennero in seguito ammorbidite con l’aggiunta di albume.

Da provare anche i pasticcioni o le paste secche

fatte con la “zuccata”, una zucca lunga dalla buccia verde e dalla pasta

bianca, che viene fatta decantare su sale grosso per perdere acidità e

lavorata poi con lo zucchero. Ottima anche come frutta candita.

Infine, nonostante la nostra scelta iniziale, non

possiamo fare a meno di consigliare il cannolo, meglio ancora se con

crema pasticciera e spolverata di cannella regina. Se poi fate colazione

e i vostri palati non si sono stancati di peccare di gola, prendete una

granita alla mandorla amara e un croissant al miele dell’Etna.

Lo so, siamo in Sicilia, mica in Francia, ma sappiamo

fare tutto.

Via Vittorio Emanuele, 105 – S. Venerina (CT)

Tel/Fax +39 095 953202

email: informazioni@dolcirusso.it

http://www.dissapore.com/grande-notizia/pasticceria-russo-santa-venerina-recensione/

|

Santa

Venerina (C.A.P. 95010) dista 223 Km. da

Agrigento, 151 Km. da Caltanissetta, 24 Km. da

Catania, alla cui provincia appartiene, 116 Km.

da Enna, 69 Km. da Messina,

267 Km. da Palermo, 128 Km. da Ragusa, 82 Km. da

Siracusa, 374 Km da Trapani.

Il

comune conta 7.692 abitanti e ha una superficie

di 1.879 ettari per una densità abitativa di 409

abitanti per chilometro quadrato. Sorge in una

zona litoranea collinare, posta a 337 metri

sopra il livello del mare.

Il

municipio è sito in piazza Regina Elena, tel.

095-953717 fax. 095-7001101.

Consigliata una visita alla pasticceria

Russo.

La produzione agricola locale è basata sulla

coltivazione dell'uva da mosto, della frutta,

degli agrumi e sulle nocciole.

Già

abitato in età bizantina e romana, come

attestano resti di terme e un antico oratorio

propri di quelle epoche, il territorio di Santa

Venerina fu compreso in quello della vicina

Acireale fino al 1934 quando ottenne la

costituzione del comune. Il suo nome è legato

alla Patrona di Acireale Santa Venera modificato

da un amoroso vezzeggiativo.

Dedicata a Santa Venera è la Chiesa Matrice con

all'interno settecenteschi dipinti di Alessandro

(1720-1793) e Pietro Paolo (1697-1760) Vasta.

Nella limitrofa frazione di Dàgala del Re è

possibile ammirare resti di un tempietto

cristiano con pitture parietali.

Tra

le manifestazioni locali grande interesse desta

il Presepio Vivente che si tiene annualmente nel

mese di dicembre nella pubblica piazza.

Per

arrivare a Santa Venerina da Catania, nel modo

più veloce, bisogna uscire al casello di Giarre

dell'Autostrada Catania-Messina. |

|

IL VANTO DI SANTA

VENERINA SONO DUE FAMIGLIE.

NON SONO PARENTI TRA

LORO, MA IL LORO COGNOME E' UN MARCHIO DI QUALITA'.

|

DISTILLERIA

RUSSO DISTILLERIA

RUSSO

La Distilleria

Fratelli Russo, le cui origini risalgono al lontano 1870,

sorge su una ridente collina ai piedi dell'Etna, non lontano

dall'incantevole costa ionica, nel paese di S.Venerina, in

provincia di Catania.

Attraverso varie generazioni essa ha continuato e sempre più

perfezionato nel tempo l'antica arte dei mastri distillatori

isolani. Attualmente i fratelli Salvatore e Giuseppe hanno

apportato all'azienda di famiglia notevoli innovazioni. Il

nuovo impianto di distillazione, utilizzando tecnologie

all'avanguardia, ha permesso loro di produrre in proprio,

nel pieno rispetto dell'ambiente e con un notevole risparmio

energetico, distillati di grande pregio e di altissima

qualità che si pongono in modo competitivo nei mercati

internazionali.

Attraverso la produzione di distillati, di liquori tipici e

di rosoli artigianali, l'azienda si è posta l'obiettivo di

custodire la tradizione, esaltare le fragranze di Sicilia ed

esprimere amore alla propria terra nella garanzia della

genuinità e della qualità. Le materie prime impiegate

(agrumi, erbe, frutti vari) provengono, ove possibile, da

coltivazioni biologiche. Appena raccolte, esse vengono

subito lavorate con metodi artigianali, così da mantenere

intatti i loro inconfondibili aromi e le loro proprietà

benefiche.

L'azienda,

grazie all'impegno profuso nel rivalutare e nel far rivivere

le più antiche ricette della tradizione siciliana, ha

ottenuto lusinghieri riconoscimenti a carattere

internazionale.

La Grappa dell'Etna è stata premiata nel 2000 con la

medaglia d'argento a Pechino, e ha vinto nel 2005, ad Asti,

insieme alla Grappa di Moscato di Pantelleria, l'Alambicco

d'oro, premio di eccellenza delle Grappe, promosso dall'

Anag, riconoscimento già ottenuto nel 2003 dalla Grappa di

Nero d'Avola. Il Limoncello di Sicilia è stato premiato nel

2003 con la medaglia d'oro a Shanghai. Il Rosolio di

Cannella ha ottenuto la medaglia d'argento a Londra nel 2003

e in Germania nel 2004. L'Amaro di Sicilia è stato premiato

nel 2004 a Bruxelles con la medaglia d'oro.

riportando

ovunque consensi unanimi. Il consumatore sa di potersi

fidare della ditta Russo perchè è sicuro di poter contare su

anni di esperienza e sulla serietà e professionalità che da

sempre la contraddistinguono.

http://www.russo.it

DOLCI RUSSO

Santa Venerina è

un piccolo paesino ai piedi dell'Etna, eppure giungono qui

persone da tutta la Sicilia, ma anche dall'estero, una

clientela esigente e selezionata, per assaggiare i dolci buonissimi della Pasticceria Russo. L'attività della

pasticceria inizia nel 1880 su iniziativa di Lucio, nonno

degli attuali titolari, i fratelli Lucio, Nevia, Annamaria e

Salvatore. Siamo quindi alla terza generazione di

pasticceri. I fratelli Russo puntano, da sempre, sulla

qualità delle materie prime e sul rispetto dei metodi

tradizionali nella preparazione dei dolci. Gli aromi

speziati della cannella, dei chiodi di garofano, delle

mandorle, dei pistacchi, degli agrumi della terra etnea...

rivivono qui tra gli arredi in stile liberty e gli oggetti

sparsi un po' per tutta la pasticceria.

buonissimi della Pasticceria Russo. L'attività della

pasticceria inizia nel 1880 su iniziativa di Lucio, nonno

degli attuali titolari, i fratelli Lucio, Nevia, Annamaria e

Salvatore. Siamo quindi alla terza generazione di

pasticceri. I fratelli Russo puntano, da sempre, sulla

qualità delle materie prime e sul rispetto dei metodi

tradizionali nella preparazione dei dolci. Gli aromi

speziati della cannella, dei chiodi di garofano, delle

mandorle, dei pistacchi, degli agrumi della terra etnea...

rivivono qui tra gli arredi in stile liberty e gli oggetti

sparsi un po' per tutta la pasticceria.

Troverete tutti quei dolci che prima si facevano in casa e

che ora nessuno sa fare più.

Per esempio i

mustazzoli col vin cotto. Oppure le mostarde di uva: una

specie di budino secco fatto appunto col mosto d'uva, da

mangiare sia calde al piatto che stagionate. Bellissima e

buonissima la frutta dpasta reale sapientemente lavorata e

colorata da autentici artisti. La cotognata aromatizzata con

l'alloro, i biscottini al sesamo, i biscotti di mandorla

classici o con aggiunta di cioccolato, nocciola, pistacchio,

limone, arancia, mandarino.In primavera-estate i gelati,

specialmente le granite nei gusti tradizionali: mandorla,

caffè, cioccolato, limone, o alla frutta: fragola, pesca,

gelsi, con o senza la panna, ma sempre accompagnata dalle

fragranti brioche o dai croissant al miele, davvero

irresistibili. Ci sono poi le cuddure (tradizionali

ciambelle pasquali) e gli immancabili cannuoli. Attenzione,

però, dalla pasticceria Russo le sfoglie dei cannuoli

vengono fatte a mano e tirate ad una ad una col mattarello.

Sono buonissimi e sprigionano un profumo inconfondibile che

delizia l'olfatto e il palato appena si entra nella

pasticceria. Ed è questo profumo, il profumo della

tradizione, il profumo della passione di chi ci lavora, il

profumo della genuinità... il vero segreto della pasticceria

Russo che, infatti, non ha bisogno di pubblicità: basta il

passaparola. Quasi tutti i dolci sono spediti in eleganti

confezioni di latta, cosicché la "dolcepassione" possa

essere assaporata da tutti ancora per molti giorni.

Aperto tutti i giorni dalla 7.30 alle 14 e dalle 15.30 alle

22. Domenica orario continuato.

http://www.dolcirusso.it/

|

|

Il

Parco dell'Etna è stato il primo ad essere istituito in Sicilia

nel marzo del 1987. Non èun caso. L'Etna infatti non è soltanto

il vulcano attivo più alto d'Europa, ma una montagna dove sono

presenti colate laviche recenti, in cui ancora non si è insediata

alcuna forma di vita, e colate antichissime su cui sono presenti

formazioni naturali di Pino laricio, Faggio e Betulla.

Per proteggere questo ambiente naturale unico e lo straordinario

paesaggio circostante, marcato dalla presenza dell'uomo, il Parco

dell'Etna, è stato diviso in quattro zone.

Nella zona "A", 19.000 ettari, quasi tutti di proprietà

pubblica, non ci sono insediamenti umani. E' l'area dei grandi

spazi incontaminati, regno dei grandi rapaci tra cui l'aquila

reale.

La zona "B", 26.000 ettari, è formata in parte da

piccoli appezzamenti agricoli privati ed è contrassegnata da

splendidi esempi di antiche case contadine, frugali ricoveri per

animali, palmenti, austere case padronali, segno di una antica

presenza umana che continua tutt'ora. Oltre alle zone di Parco A e

B, c'è un'area di pre-parco nelle zone "C" e

"D": 14.000 ettari, per consentire anche eventuali

insediamenti turistici sempre nel rispetto della salvaguardia del

paesaggio e della natura.

La Geologia

L'Etna

rappresenta una speciale "finestra astenosferica"

causata dal processo di convergenza litosferica tra l'Africa e

l'Eurasia e la sua evoluzione strutturale e profondamente legata

alla geodinamica del bacino del Mediterraneo. Con i suoi 135 km di

perimetro, si è sviluppata, modificata, distrutta e ricostruita

attraverso una molteplicità di eventi geologici che si sono

succeduti nel corso di molte decine di migliaia di anni. L'inizio

dell'affascinante storia di questo complesso vulcanico è del

Pleistocene medio-inferiore: 570000-600.000 anni fa, quando hanno

avuto luogo le prime manifestazioni eruttive. In quel tempo,

l'area nella quale siamo soliti vedere gli abitati di Acicastello,

Acitrezza, Ficarazzi era occupata da un ampio golfo marino

interessato da un'intensa attività vulcanica sottomarina.

Molto

tempo dopo, attraverso lunghe fessure eruttive lineari, si poteva

assistere alla formazione di estesi campi di lave che oggi

ritroviamo come terrazzi posti a varia quota nell'area geografica

su cui sorgono gli abitati di Valcorrente, S. Maria di Licodia,

Biancavilla e Adrano. Seguì un vulcanismo di tipo centrale che

portò all'edificazione di imponenti edifici vulcanici noti come,

Calanna, Zoccolaro, Trifoglietto, Vavalaci, Cuvigghiuni, Pirciata,

Giannicola, Ellittico, Mongibello.

La Serra del Salifizio e la Serra delle Concazze, delimitano

l'enorme anfiteatro naturale della Valle del Bove, dalla

caratteristica forma "a ferro di cavallo" (superficie

superiore ai 37 kmq). Quest'affascinante e selvaggio ambiente

naturale con le sue alte pareti scoscese, le testate di antichi

banchi lavici, costoni rocciosi, Serre e dicchi magmatici,

canaloni, apparati eruttivi, colate laviche, rappresenta la

testimonianza geologica della poligenesi dell'Etna.

Blocchi

e frammenti di aspetto scoriaceo variamente disarticolati con una

morfologia a creste ed avvallamenti allungati a contrassegnare i

canali di flusso della colata (Lave aa); Superfici arricciate a

simulare festoni o costituite da un fitto intreccio di cordoni

lavici che creano bizzarri disegni (Lave pahoehoe); lastroni

variamente disarticolati ed accatastati, che danno origine a

rilievi tumuliformi o creste; lastroni piani più o meno regolari,

creati dall'immediato raffreddamento di lave fluide sollevate

all'improvviso dall'azione di grandi "bolle" di gas

(lave a dammuso); spesso, su queste sciare, si formano dei sistemi

di deflusso lavico racchiusi entro un involucro basaltico, che,

nel periodo finale dell'attività effusiva, si svuotano dando

luogo a tubi, grotte e gallerie di scorrimento. regolari,

creati dall'immediato raffreddamento di lave fluide sollevate

all'improvviso dall'azione di grandi "bolle" di gas

(lave a dammuso); spesso, su queste sciare, si formano dei sistemi

di deflusso lavico racchiusi entro un involucro basaltico, che,

nel periodo finale dell'attività effusiva, si svuotano dando

luogo a tubi, grotte e gallerie di scorrimento.

La

Fauna

Circa

un secolo e mezzo fa il Galvagni, descrivendo la fauna del'Etna,

raccontava della presenza di animali ormai scomparsi e divenuti

per noi mitici: lupi, cinghiali, daini e caprioli. Ma l'apertura

di nuove strade rotabili, il disboscamento selvaggio e l'esercizio

della caccia hanno portato all'estinzione di questi grandi

mammiferi e continuano a minacciare la vita delle altre specie.

Nonostante ciò sul vulcano vivono ancora l'istrice, la volpe, il

gatto selvatico, la Martora, il coniglio, la lepre e, fra gli

animali più piccoli, la donnola, il riccio, il ghiro, il quercino

e varie specie di topi e pipistrelli.

Moltissimi sono gli uccelli ed in particolare i rapaci che

testimoniano dell'esistenza di ampi spazi incontaminati: tra i

rapaci diurni troviamo lo sparviero, la poiana, il gheppio, il

falco pellegrino e l'aquila reale; tra i notturni il barbagianni,

l'assiolo, le allocco, il gufo comune. Aironi, anatre ed altri

uccelli acquatici si possono osservare nel lago Gurrida, unica

distesa d'acqua dell'area montana etnea. Nelle zone boscose è

possibile intravedere la ghiandaia, il colombo selvatico e la

coturnice che si mischiano ad una miriade di uccelli canori quali

le silvie, le cince, il cuculo e tanti altri, mentre sulle distese

laviche alle quote più alte il culbianco vi sorprenderà con i

suoi voli rapidi ed irregolari. Tra le diverse specie di serpenti,

che con il ramarro e la lucertola popolano il sottobosco, l'unica

pericolosa è la vipera la cui presenza, negli ultimi anni, è

aumentata a causa della distruzione dei suoi predatori. Infine, ma

non per questo meno importante, vi è il fantastico, multiforme

universo degli insetti e degli altri artropodi: farfalle, grilli,

cavallette, cicale, api, gagni ecc. con il loro fondamentale e

insostituibile ruolo negli equilibri ecologici.

La Vegetazione

L'universo

vegetale dell'Etna si presenta caratterizzato da un insieme di

fattori tra i quali ha un ruolo predominante la natura vulcanica

della montagna. La flora del Parco, estremamente varia e ricca,

condiziona il paesaggio offrendo continui e repentini mutamenti;

ciòdipende dalla diversa compattezza e dal continuo

rimaneggiamento del substrato ad opera delle colate laviche che si

succedono nel tempo, nonchèdal variare delle temperature e delle

precipitazioni in relazione all'altitudine ed all'esposizione dei

versanti. Partendo dai piani altitudinali piùbassi, dove un tempo

erano le foreste di leccio, ecco i vigneti, i noccioleti ed ancora

i boschi di querce, pometi e castagni. Intorno ed anche oltre i

2.000 metri troviamo il Faggio che, in Sicilia, raggiunge il suo

limite meridionale e la betulla che è considerata dalla maggior

parte degli autori un'entità endemica.

Oltre la vegetazione boschiva il paesaggio si modifica ed è

caratterizzato da formazioni pulviniformi di spino santo

(astragalo) che offrono riparo ad altre piante della montagna

etnea quali il senecio, la viola e il cerastio. Al di sopra del

limite dell'astragalo, tra i 2.450 ed i 3.000 metri solo

pochissimi elementi riescono a sopravvivere alle condizioni

ambientali dell'alta montagna etnea. Al di sopra di queste quote e

sino alla sommità si stende il deserto vulcanico dove nessuna

forma vegetale riesce a mantenersi in vita.

L'agricoltura

Fin

da epoche remote la ricchezza del suolo vulcanico ha permesso alle

popolazioni etnee di vivere di agricoltura e allevamento,

costruendo un ambiente "dell'uomo" armonicamente

inserito in quello naturale. Paesaggi agricoli sorprendenti e

multiformi sono incastonati fra boschi e colate laviche, formando

così un mosaico ambientale di rara bellezza.

La

presenza millenaria dell'uomo sul vulcano ha lasciato un'impronta

profonda: monumentali opere di terrazzamento, magazzini, palmenti,

cantine costellano le pendici della "Montagna". Pertanto

il mantenimento e il recupero dell'agricoltura svolta in sintonia

con le esigenze di tutela ambientale diventano strumento efficace

per il mantenimento di una parte importante del paesaggio etneo.

In questo contesto, il Parco dell'Etna guarda con particolare

attenzione all'agricoltura biologica, metodo di coltivazione

capace di offrire prodotti sani nel rispetto dell'ambiente e dalla

salute degli agricoltori. La

presenza millenaria dell'uomo sul vulcano ha lasciato un'impronta

profonda: monumentali opere di terrazzamento, magazzini, palmenti,

cantine costellano le pendici della "Montagna". Pertanto

il mantenimento e il recupero dell'agricoltura svolta in sintonia

con le esigenze di tutela ambientale diventano strumento efficace

per il mantenimento di una parte importante del paesaggio etneo.

In questo contesto, il Parco dell'Etna guarda con particolare

attenzione all'agricoltura biologica, metodo di coltivazione

capace di offrire prodotti sani nel rispetto dell'ambiente e dalla

salute degli agricoltori.

Oggi vigneti, oliveti, pistacchieti, noccioleti e frutteti

circondano il vulcano testimoniando una vocazione agricola del

territorio ampiamente diffusa e caratterizzata dalla presenza di

varietà locali particolarmente interessanti. Basti pensare alle

mele "Cola", "Gelato" e

"Cola-Gelato" piccole, gialle e fragranti o alle pere

autunnali come la "Ucciardona" o la "Spinella"

utilizzata nella cucina tradizionale. La ricchezza varietale delle

specie coltivate sull'Etna è un patrimonio di biodiversità da

tutelare e diffondere per mantenere un'eredità importante che

può diventare la nota distintiva dell'agricoltura del Parco.

La Viticoltura

Il

particolare microclima del comprensorio etneo ha caratterizzato la

coltura della vite e la produzione di vino sin dall'antichità. Le

popolazioni etnee debbono alla vite e al vino una parte

determinante della propria civiltà. Le vigne etnee, nel tempo,

hanno subito numerose e profonde trasformazioni e sono divenute un

elemento caratterizzante del paesaggio antropico. La viticoltura

etnea, essendo di collina e di montagna, si sviluppa su terreni

sistemati a "terrazze" di piccola e media larghezza.

Generalmente, all'interno dei vigneti, si trovano manufatti rurali

che possono comprendere "palmenti" (parte del fabbricato

destinato alla lavorazione delle uve) e cantine.

Un DPR del 1968 ha concesso ai vini dell'Etna la DOC

"Etna" (Bianco Superiore, Bianco, Rosso e Rosato),

interessando i territori di ventuno comuni etnei. Di questi, ben

diciassette rientrano nel comprensorio del Parco.

L'Ente Parco, mirando all'integrazione tra protezione ambientale e

promozione delle attività economiche, tutela e promuove la

vitivinicoltura etnea quale "inestimabile patrimonio

ereditato" da custodire, valorizzare e far conoscere e quale

settore economico di primaria importanza. Obiettivo raggiungibile

attraverso la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale

etneo, l'incentivazione al miglioramento e alla stabilizzazione

dei parametri qualitativi delle produzioni e la promozione

dell'immagine del prodotto legato al suo territorio. Di pari passo

con molteplici iniziative tecnico-amministrative, rivolte al

settore e con l'adesione in qualità di socio ad Organismi quali

il CERVIM (Centro di Ricerche, Studi e Valorizzazione per la

Viticoltura Montana), l'Associazione Nazionale "Città del

Vino" e la "Strada del Vino dell'Etna", l'Ente

Parco promuove svariate manifestazioni di notevole interesse

regionale, nazionale e internazionale.

http://www.parks.it/parco.etna/par.php

http://www.parcoetna.it/

|

La

Valle del Bove è un’immensa depressione di origine vulcanotettonica

posta sul fianco orientale dell’Etna derivata dallo sprofondamento di

antichi complessi eruttivi. E’ una delle emergenze naturalistiche più

importanti del Parco. Ha una forma a ferro di cavallo con un fondo

pressoché piatto che degrada verso Est. E’ delimitata a Nord, Ovest e

Sud da tre ripide pareti costituite da un’alternanza di colate laviche

e prodotti piroclastici eruttati a partire da 50.000 anni fa. La sua

superficie è di circa 24 Kmq con una lunghezza di 6 Km circa lungo la

direzione Nord – Sud. Nella parete occidentale si trova la Serra

Giannicola Grande: un’area di eccezionale interesse vulcanologico per

la presenza dei “dicchi”. Sono lunghi muraglioni di roccia che

costituiscono uno scenario di straordinaria bellezza.

Il paesaggio della

valle è selvatico, per la presenza di numerose colate laviche storiche,

tra cui la colata del 1991- 1993, con una morfologia aspra e irregolare.

Il silenzio è il grande dominatore della valle. Ad interromperlo solo

il rumore del vento, delle esplosioni vulcaniche, della caduta di massi

e il canto degli uccelli.

Non si può dire di aver visto veramente l'Etna se non ci si affaccia

sulla Valle del Bove. Questa fantastica caldera di collasso , la cui

origine sembra essere stata causata dallo sprofondamento di uno dei

crateri più vecchi dell'Etna, si può ammirare da molteplici punti di

osservazione, ma uno dei panorami più belli sicuramente si gode dalla

Schiena dell'Asino.

L'itinerario

parte dalla strada provinciale 92. Lasciata l'auto dal bivio tra le

strade provinciali che salgono da Pedara e Zafferana, a circa un

chilometro dal rifugio Sapienza, si supera la sbarra della forestale e

il cartello che indica l'inzio del sentiero. Il percorso inizia con una

forte pendenza che degrada dopo circa 600 metri. Dopo di che si

lasceranno i pini larici e si dovrà continuare a camminare attraverso

un paesaggio lunare colorato da pulvini di saponaria, romice e

astragalo.

Superato l'ultimo pianoro sarà infine possibile ammirar, in tutta la

sua maestosità, la Valle del Bove. Ilpunto panoramico si presta bene

anche per l'osservazione di eventuali eruzioni.

Piano

del Lago, inebriante terrazzino dall'orlo della Valle

|

Escursioni della Valle del Bove

PIANO

DELL'ACQUA - MONTE CALANNA

Caratteristiche:

Difficoltà:

escursione di media difficoltà, Quota

di partenza: 830 m/slm, Dislivello:

180 m

Lunghezza

del percorso: circa 1100 m, Tempo

di percorrenza: h. 1,30 circa, Punti

di osservazione: 5

Il

sentiero è localizzato nel versante orientale dellEtna ed è

raggiungibile dallabitato di Zafferana Etnea, seguendo le indicazioni che

conducono al fronte della colata lavica 1991/93. Il

sentiero è localizzato nel versante orientale dellEtna ed è

raggiungibile dallabitato di Zafferana Etnea, seguendo le indicazioni che

conducono al fronte della colata lavica 1991/93.

Percorsa

interamente la stradella in basolato lavico (circa 800metri) si arriva ad

un piccolo pianoro a circa 830 msl da cui ha inizio un sentiero che si

sviluppa per oltre un chilometro e per circa 200 metri di dislivello.

Laspetto

prevalente è costituito dagli imponenti ammassi lavici delleruzione

laterale che consentono allescursionista di vivere un paesaggio

primordiale.

Ai

margini del sentiero si notano ancora i segni del precedente paesaggio

vegetale costellato da in basso da tipici frutteti (pometi, ciliegeti,

etc.) sostituiti in quota da piccoli isolotti ("dagale") a

prevalenza di Ginestre. Rare le essenze arboree presenti per lo più con

sparuti esemplari di Roverella, Leccio, Frassino e talora da piccole

cenosi di Pioppo tremulo.

Leruzione

1991/93, durante 473 giorni di attività, ha emesso oltre 300 milioni di

metri cubi di lave e ricoperto oltre sette kmq di superficie. Uno sciame

sismico e una intensa esplosivo effusiva diede origine ad una delle più

imponenti eruzioni laterali degli ultimi 300 anni, ricordata anche per gli

interventi di protezione civile.

Lungo

il sentiero sono posti dei pilieri in pietra lavica con sovrimpressi i

numeri da 1 a 5 che segnalano Punti di Osservazione con particolari

caratteristiche.

P.O.

1

Colata

1991-93 - particolari della solidificazione di superficie delle lave lungo

le fessure eruttive (a lastro ni, a catasta). Si osservano le diverse fasi

della colonizzazione delle colate: si passa dalle rocce rese grigiastre

dalla presenza dello Stereocaulon vesuvionum, un tenace Lichene

incrostante, agli anfratti rocciosi con Felci e piccole Graminacee; ai

terreni rocciosi in cui domina la Ginestra dellEtna (Genista aetnensis),

lElicriso (Helicrysum italicum), la Valeriana rossa (Centranthus ruber),

la Scrofularia canina (Scrophularia canina) che con la loro presenza

conferiscono a questi ambienti una straordinaria varietà di colori e

profumi. ni, a catasta). Si osservano le diverse fasi

della colonizzazione delle colate: si passa dalle rocce rese grigiastre

dalla presenza dello Stereocaulon vesuvionum, un tenace Lichene

incrostante, agli anfratti rocciosi con Felci e piccole Graminacee; ai

terreni rocciosi in cui domina la Ginestra dellEtna (Genista aetnensis),

lElicriso (Helicrysum italicum), la Valeriana rossa (Centranthus ruber),

la Scrofularia canina (Scrophularia canina) che con la loro presenza

conferiscono a questi ambienti una straordinaria varietà di colori e

profumi.

P.O.

2

Si

incomincia ad intravedere Monte Calanna nell'omonima ex valle tra le lave

del 1991-93. A valle si osserva l'abitato di Zafferana Etnea. L'aspetto

vegetazionale dei costoni che delineano l'ex Val Calanna, è

caratterizzato da una lussureggiante copertura boschiva mista, con

prevalenza di Faggio (Fagus silvatica).

P.O.

3

Si

osservano Monte Calanna, il Salto della Giumenta, la colata del 1991-93,

la Serra delle Concazze e del Salifizio - nelle cui pareti rocciose è

scritta buona parte della complessa storia di questo straordinario Vulcano

poligenico - Rocca Musarra (1632 m/slm dalla caratteristica forma a

"dente") e Rocca Capra (resti di antichi collassi calderici che

hanno interessato le unità del Trifoglietto); vista dei Crateri sommitali.

P.O.

4

Il

paesaggio è dominato da un bellissimo campo di ginestre, oltre il quale

si osserva Piano-Bello e in lontananza, Monte Fontane. Dalla parte opposta

Monte Zoccolaro. In primo piano le morfologie superficiali dell'eruzione

del 1950-51. La Serra del Salifizio e la Serra delle Concazze delimitano

quell'enorme anfiteatro naturale dalla caratteristica forma a "ferro

di cavallo": la Valle del Bove (perimetro 18 km - superficie 37 kmq)

che rappresenta uno dei più affascinanti e selvaggi ambienti naturali del

Parco dell'Etna.

Il

recinto calderico è costituito a Nord e a Sud da alte pareti scoscese,

con altezze comprese tra i 400 e i 1000 m. Queste pareti subverticali

includono le testate di antichi banchi lavici che con pendenze varie si

immergono in direzione opposta alla Valle e costoni rocciosi noti come

Serre. Alle Serre si alternano i Canaloni, incisioni vallive dove si

accumulano i detriti provenienti dallo smantellamento dei banchi lavici e

che danno luogo, a valle, ad estesi conoidi di deiezione.

P.O.

5

Portella

Calanna - Localizzazione delle dighe di contenimento durante l'eruzione

1991-93. Il 2 maggio 1992, per proteggere l'abitato di Zafferana Etnea, la

Protezione civile intraprese la costruzione di un importante rilevato in

terra lungo 234 m ed alto 21 m. La tettonica regionale ha fortemente

dislocato quest'area, ormai completamente ricoperta dai prodotti

dell'eruzione 1991-93. La Val Calanna si è formata per coalescenza di

caldere di collasso di edifici vulcanici ascrivibili ai Centri Eruttivi

Alcalini Antichi. Il Salto della Giumenta che divide la Valle Calanna

dalla Valle del Bove rappresenta il più evidente di questi elementi

morfologico-strutturali. Portella

Calanna - Localizzazione delle dighe di contenimento durante l'eruzione

1991-93. Il 2 maggio 1992, per proteggere l'abitato di Zafferana Etnea, la

Protezione civile intraprese la costruzione di un importante rilevato in

terra lungo 234 m ed alto 21 m. La tettonica regionale ha fortemente

dislocato quest'area, ormai completamente ricoperta dai prodotti

dell'eruzione 1991-93. La Val Calanna si è formata per coalescenza di

caldere di collasso di edifici vulcanici ascrivibili ai Centri Eruttivi

Alcalini Antichi. Il Salto della Giumenta che divide la Valle Calanna

dalla Valle del Bove rappresenta il più evidente di questi elementi

morfologico-strutturali.

Da

qui i più volenterosi attraverso le sciare delleruzione 1852/53, potranno

arrivare alla base di Monte Calanna, costituito da livelli lavici e

potenti banchi di scorie attraversati da numerosi dicchi fortemente

alterati.

Consigli

e attrezzatura:

Curare

labbigliamento in funzione del clima e del particolare morfologia del

terreno: il vestiario dovrebbe essere comodo, tanto da consentire libertà

di movimento, ma robusto per evitare graffi. Le scarpe potranno essere

più o meno pesanti purché fornite di una buona suola per affrontare il

terreno lavico.

Non

uscire dal sentiero segnalato. Potreste recare disturbo alla vegetazione

ed agli animali.

Il

sentiero attraversa unarea protetta. Non buttare carta ed oggetti, non

estirpare o danneggiare piante, non raccogliere fiori, non accendere

fuochi. Fate in modo che chi visiterà il sentiero dopo di voi non si

accorga del vostro passaggio.

Consigli

e attrezzatura:

Vista

la presenza di varie specie volatili vi invitiamo a percorrere il sentiero

in silenzio, per evitare di disturbare la fauna presente al momento e di

osservare la stessa dai capanni. E' indispensabile l'uso di un binocolo e

di teleobiettivi per una migliore osservazione delle varie specie.

Non

uscire dal sentiero segnalato. Il sentiero attraversa unarea protetta. Non

buttare carta ed oggetti, non estirpare o danneggiare piante,hich non

raccogliere fiori, non accendere fuochi. Fate in modo che chi visiterà il

sentiero dopo di voi non si accorga del vostro passaggio.

|

|

SE

VUOI RESTARE IN ZONA

SUL

VERSANTE SUD, METTI LA FRECCIA A SINISTRA. |

|

numeri

utili

AZIENDA FORESTE DEMANIALI Via Etnea 353 - Catania www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Azforeste/

Tel. 095.7282211 329.0036136 (numero di servizio)

CAI CATANIA Via Messina 593/A Catania www.caicatania.it

Tel. 095.7153515

CAI LINGUAGLOSSA Piazza Municipio - Linguaglossa (CT)

info@cailinguaglossa.com

tel. 3495354987

www.cailinguaglossa.com

RIFUGIO RAGABO strada Mareneve - Linguaglossa (CT)

www.ragabo.it Tel. 095.647841 -

339.6150989

BRUNEK strada Mareneve - Linguaglossa (CT) www.rifugio-brunek.it

Tel. 095.643015 349.8895578

RIFUGIO ARIEL Contrada Serra La Nave Ragalna (CT) www.rifugioariel.it

Tel. 393.8478621

RIFUGIO

CITELLI Contrada Citelli - Sant’Alfio (CT) www.rifugiocitelli.net

Tel. 095.930000 - 348.9546409

RIFUGIO SAPIENZA Piazzale Rifugio Sapienza Etna Sud Nicolosi (CT) www.rifugiosapienza.com

Tel. 095915321

Linguaglossa

(m 550 s.l.m., 5534 ab., 58,38 kmq) si trova alle pendici nord orientali

dell’Etna, nella radura sottostante il meraviglioso Bosco Ragabo.

Il nucleo storico si è sviluppato a ridosso della reggia

trazzera, in passato importante via verso l’interno dell’isola.

Da qui transitavano il legname e la resina provenienti dalla

Pineta e diretta agli imbarchi jonici. Il toponimo

Linguagrossa compare in un documento del 1145, quando Ruggero d’Altavilla

stabilisce i confini per l’archimandrita di Messina, e la fondazione dei

primi borghi è di certo medievale. Resti di epoca

anteriore, rinvenuti nei colli vicini, dimostrano la frequentazione di

questa regione fin dall’antichità. Linguaglossa

(m 550 s.l.m., 5534 ab., 58,38 kmq) si trova alle pendici nord orientali

dell’Etna, nella radura sottostante il meraviglioso Bosco Ragabo.

Il nucleo storico si è sviluppato a ridosso della reggia

trazzera, in passato importante via verso l’interno dell’isola.

Da qui transitavano il legname e la resina provenienti dalla

Pineta e diretta agli imbarchi jonici. Il toponimo

Linguagrossa compare in un documento del 1145, quando Ruggero d’Altavilla

stabilisce i confini per l’archimandrita di Messina, e la fondazione dei

primi borghi è di certo medievale. Resti di epoca

anteriore, rinvenuti nei colli vicini, dimostrano la frequentazione di

questa regione fin dall’antichità.

Dopo i Vespri (1282), gli aragonesi assegnarono queste terre a

Ruggero di Lauria (1245 – 1304), ammiraglio della flotta

siculo- aragonese, per le sue imprese militari contro gli angioini.

Linguaglossa da tempo forniva legname e pece per l’Arsenale di

Messina. Per un periodo fu feudo dei Filangieri,

per poi essere data da re Martino in lunga concessione alla famiglia

Crisafi (1392 – 1568), i quali rivestivano già pubblici

incarichi a Messina. Passò poi come baronia ai Cottone

(1568), ai Patti (1579), ed infine ai Bonanno

e Gioieni (i Gioieni da secoli possedevano le terre di Castiglione) con

Don Orazio (1606), ottenendo il titolo di principato nel 1626

(periodo in cui furono venduti in Sicilia nuovi titoli con relativi

diritti giurisdizionali). Nel 1634, in piena Guerra dei

Trent’anni, Filippo IV di Spagna, in seguito ad un considerevole esborso

di denaro, dichiarò Linguaglossa città diletta e libera.

Attorno al toponimo LINGUAGROSSA (riportato sul prospetto del

Palazzo Municipale) sono fiorite diverse ipotesi. Qui ricordiamo quella

che identifica le prime genti che vi abitarono come “chiddi da lingua

rossa”; un’altra riconduce ad una lingua di lava che si spinse fin qui,

sulla quale si edificò il borgo antico; senza dimenticare il promontorio

e la striscia di terreno alluvionale coltivato lungo il torrente

percorsi da un’antica trazzera.

Il borgo medievale più antico è quello intorno alla

chiesa di S.Egidio. il paese si distingue per un centro storico

ben conservato, con numerosi vicoli profumati di

gelsomino e vetusti portali (anche preesistenti il

terremoto del 1693), qualche edificio barocco e l’alternanza di

pietra lavica dell’Etna (basamenti, finestroni, mascheroni) e

di arenaria e tufo provenienti dalle

vicine alture. Ma ciò che caratterizza il centro sono i bei

palazzetti tardo-ottocenteschi e Liberty che

prospettano sulla via principale e sulle piazze. Così il Palazzo

comunale, opera di Pietro Grassi (1907), con eleganti bifore

mitrate.

Linguaglossa è anche e soprattutto

la montagna: l'Etna.

Linguaglossa è infatti una stazione

turistica estiva ed invernale di livello internazionale.

La pineta di Linguaglossa e Piano Provenzana sono punto d’incontro per

gli appassionati dello sci alpino, sci di fondo e lo sci d’alpinismo. In

estate da Piano Provenzana si possono raggiungere le zone sommitali

del Vulcano, con i mezzi fuoristrada della Società S.T.A.R., nonché per

itinerari naturali nati lungo percorsi di rara bellezza. Linguaglossa si

compiace dell'abbraccio che il vulcano ha voluto riservarle cingendolo

col verde di una vegetazione mozzafiato. E' la natura l'impareggiabile

ricchezza del paese di Linguaglossa, con l'Etna che fuma in alto

e lo scintillio dello Ionio in basso.

http://www.prolocolinguaglossa.it/comune.htm

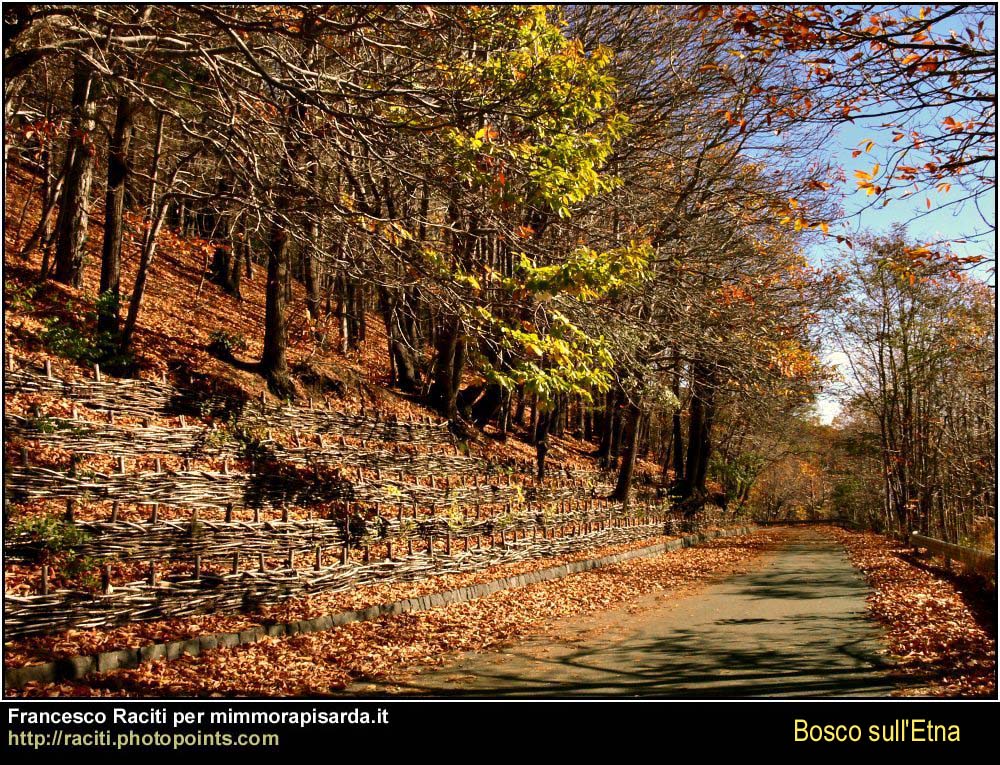

La

Pineta Ragabo a Mareneve.

I due

paesi sono maggiormente conosciuti per le attrattive

naturalistiche, dal momento che buona parte del

territorio e' inclusa nel Parco dell'Etna. Salendo

da Linguaglossa per la Provinciale Mareneve si

giunge a

2.1 -

Piano Provenzana, a circa 1900 m. di quota:

momentaneamente non raggiungibile a causa

dell'eruzione dell'ottobre 2002. Costituisce la base

di partenza per le escursioni alle bocche del

vulcano (con i mezzi autorizzati della S.T.A.R.

oppure a piedi). Qui troviamo diversi alberghi,

ristoranti, bar, rivendite di souvenir, ma

soprattutto 5 ski-lift ed una bella pista per lo sci

da fondo. Riscendendo a Linguaglossa dalla Mareneve

incontriamo

2.2 -

Piano Pernicana: e' un pianoro incluso nella Pineta

Ragabo (dall'arabo "rahab" = bosco). Si tratta di

un'ampia pineta, un tempo molto sfruttata per

l'estrazione della resina. Infatti sui tronchi dei

pini piu' grossi si possono ancora vedere le

incisioni a spina di pesce praticate per raccogliere

la resina. Piano Pernicana comprende un'area

attrezzata con punti di cottura ed aree ristoro. In

fondo troviamo l'altarino della Madonnina della

Pineta, presso il quale ogni Ferragosto si celebra

la Santa Messa. Poco sopra c'e' un ristorante che

dispone anche di alcune camere, come il vicino

Rifugio Brunek. Qui durante l'estate si trova un

maneggio che organizza gite a cavallo nei bellissimi

dintorni. Dietro il rifugio inizia un sentiero non

percorribile con mezzi a motore, il

2.3 -

Percorso altomontano: si tratta di una pista

sterrata che attraversa a mezza costa (fra 1.500 e

1.800 m. s.l.m.) un fianco del vulcano. Esso conduce

al versante sud dell'Etna tracciando un anello

incompleto: si tratta di una pista lunga circa 35

km, di media difficolta' e di incomparabile

bellezza. Il sentiero, da affrontare con l'aiuto di

una guida, attraversa una varieta' di ambienti

naturali (sciare, boschi, dagale, etc...) che

offrono un quadro della flora e della fauna etnea.

Piu' a valle di Piano Pernicana si puo' ammirare lo

2.4 -

"Zappinazzo": in dialetto il pino viene chiamato

"zappino", ed infatti lo "Zappinazzo" e' un grosso

esemplare di Pinus nigra o laricio, uno dei piu'

vecchi (oltre 300 anni). Si puo' imboccare una delle

piste sterrate che scendono da Piano Pernicana,

oppure risalire lo stesso sentiero da Piano

Donnavita, il pianoro situato appena al di sotto di

Piano Pernicana.

http://www.agriturismoetna.it/itinerari_linguaglossa_piedimonte.htm

Rifugio Ragabo

Da non

dimenticare, la vicinanza cittadina con il superbo

bosco di Linguaglossa ed alcune interessanti grotte,

come la Grotta delle Femmine, la Grotta delle

Palombe e la Grotta dei Lamponi.

La Pro

Loco di Linguaglossa, lungo la via principale del

paese, funge da principale punto di riferimento per

le escursioni sull'Etna. Materiale e pannelli

esplicativi all'interno della sede aiutano a

conoscere il parco ed il vulcano, a programmare le

gite. Lungo la strada Mareneve, fiancheggiata da una

bella pineta di pini lanci, si giunge fino a Piano

Provenzana dove si può lasciare la vettura per

effettuare l'escursione ai crateri sommitali.

Etna - Ascesa

al versante nord -

In un bellissimo percorso, il pulmino fuoristrada

raggiunge i 3000 m ca di altitudine. Su questo

versante è stato installato il nuovo osservatorio

che ha sostituito quello distrutto dalla lava

durante l'eruzione del 1971 (durata 69 giorni) che

ha interessato sia il versante sud (ove oltre

all'osservatorio viene "cancellata" la vecchia

funivia), che il versante orientale ove la colata

lavica arriva a minacciare alcuni centri abitati

(Fornazzo, Milo) per fermarsi a circa 7 km dal mare.

Dalle vicinanze dell'osservatorio, a 2750 m ca, si

gode di una magnifica vista.

Si

prosegue poi fino a quota 3000. Qui si abbandona il

fuoristrada per procedere a piedi e vedere da vicino

quelle terribili sbuffanti bocche che a seconda del

loro umore decidono di risparmiare le terre attorno

o di mondane di una sciara, o di fuoco vivo. Il

percorso varia a seconda dei capricci del vulcano.

Lungo il ritorno, viene effettuata una sosta a 2400

m d'altitudine, per vedere i crateri protagonisti

dell'eruzione del 1809.

La

strada orientale - Una volta ritornati a Piano

Provenzana si può proseguire lungo la strada

panoramica Mareneve che costeggia la zona sommitale

dal lato est. Sulle basse pendici del versante

orientale dell'Etna, si trovano numerosi paesini

agricoli che sfruttano la fertilità del suolo

vulcanico per coltivare vite ed agrumi.

In

località Fornazzo, appena prima di immettersi sulla

strada che collega Linguaglossa con Zafferana Etnea,

si giunge fino all'incredibile colata lavica che,

nel 1979, ha "rispettato" la piccola Cappella del

Sacro Cuore (sulla sinistra) sebbene addossandosi ad

uno dei muri e riuscendo a penetrare un poco

all'interno. Oggi è meta dei numerosi fedeli che

vedono in questo un evento miracoloso e vi portano

numerosi ex-voto. Da Fornazzo una breve deviazione

sulla sinistra permette di raggiungere Sant'Alfio.

Linguaglossa - Pineta

Ragabo

Il

torrente Sciambro è

uno dei pochi corsi d'acqua osservabili in quota

sull'Etna. Dovrebbe trattarsi del torrente

localmente noto come "Quaranta ore", a sottolineare

il breve lasso di tempo in cui è percorso dall'acqua

subito dopo le giornate di pioggia. E' possibile

osservarlo solo inverno e a volte in primavera.

Sembra che le eruzioni del 2002 abbiano modificato

la morfologia del terreno, diminuendo la quantità

d'acqua raccolta dal torrente durante lo

scioglimento delle nevi. Per essere sicuri di

trovarci l'acqua occorre dunque aspettare un giorno

di pioggia e andare sul posto il giorno dopo. E'

possibile raggiungerlo da Zafferana Etna,

proseguendo verso Milo. Seguite le indicazioni per

il rifugio Citelli, ma giunti all'ultimo bivio

girate a destra, verso piano Provenzana. Dopo un

paio di km, sulla sinistra si notano le indicazioni

per il torrente.

Torrente Sciambro

Lo

Sciambro passa praticamente sotto la strada. Noi lo

abbiamo trovato in secca, la foto che lo mostra

pieno d'acqua ci è stata inviata da Francesco, uno

dei nostri lettori. Una volta sul posto, potete

andare verso uno dei due punti panoramici segnalati

nelle vicinanze. Noi siamo andati verso il punto

"Secondo Monte". Si tratta di una breve passeggiata

che, dopo un paio di curve, porta ad una scalinata e

da qui in cima ad un antico cratere, da cui si

osserva un panorama stupendo: Monte

frumento delle Concazze con la colata del 2002 con

la foresta pietrificata

Probabilmente non si tratta di un'attrazione che

meriti un viaggio ad hoc, ma se vi trovaste dalle

parti del rifugio Citelli per uno dei tanti

itinerari che è possibile percorrere da lì (Monti

Sartorius, Grotta di Serracozzo, Monte Frumento),

potere tranquillamente allungare il vostro

itinerario quel tanto che basta per osservare il

torrente o, quanto meno, lo splendido panorama

mostrato nella foto sottostante.

http://www.etnatracking.com/it/torrente-sciambro/descrizione

Monte

Frumento delle Concazze

dall'autostrada Catania-Messina uscire a Fiumefreddo

e proseguire in direzione Linguaglossa. Dal centro

del paese proseguire sulla strada mareneve seguiendo

le indicazioni per Etna Nord - Piano Provenzana. (Da

Catania 40 Km - da Messina 60 Km). In aereo:

l'aereoporto Fontanarossa di Catania è lo scalo più

vicino al vulcano. Possibilità di noleggio auto

all'interno dell'aereoporto.

Noleggio

auto: in aereoporto sono numerose le agenzie di

noleggio auto.

Autobus:

dalla stazione di Catania è possibile prendere il

bus per Nicolosi o Linguaglossa.

|

Piedimonte

dista 35 km da Catania e 49 da Messina.Il territorio

del Comune di Piedimonte Etneo si estende sul

versante Nord-Est dell'Etna per circa 2646 ettari,

di cui 794 ricadono nel territorio del Parco

dell'Etna, tra le quote 130 e 2874 m. Il suo confine

si sviluppa lungo il vallone Zambataro fino a Ponte

Boria, passa da contrada Morabito, Vallone S.Venera,

percorrendolo fino a Presa, da qui seguendo il

limite settentrionale delle lave di Scorciavacca

giunge fino a serra Buffa, Monte Frumento delle

Concazze e Pizzi Deneri, a questo punto scendendo

verso Monte Zappinazzo, Case Bevacqua, Rocca Campana

e Terremorte si ricollega con il Vallone Zambataro.

Il paesaggio è caratterizzato dalla coesistenza di

due territori nettamente differenti: uno tipicamente

vulcanico, con colate laviche datate o recenti,

l’altro sedimentario solcato da incisioni

torrentizie. Piedimonte

dista 35 km da Catania e 49 da Messina.Il territorio

del Comune di Piedimonte Etneo si estende sul

versante Nord-Est dell'Etna per circa 2646 ettari,

di cui 794 ricadono nel territorio del Parco

dell'Etna, tra le quote 130 e 2874 m. Il suo confine

si sviluppa lungo il vallone Zambataro fino a Ponte

Boria, passa da contrada Morabito, Vallone S.Venera,

percorrendolo fino a Presa, da qui seguendo il

limite settentrionale delle lave di Scorciavacca

giunge fino a serra Buffa, Monte Frumento delle

Concazze e Pizzi Deneri, a questo punto scendendo

verso Monte Zappinazzo, Case Bevacqua, Rocca Campana

e Terremorte si ricollega con il Vallone Zambataro.

Il paesaggio è caratterizzato dalla coesistenza di

due territori nettamente differenti: uno tipicamente

vulcanico, con colate laviche datate o recenti,

l’altro sedimentario solcato da incisioni

torrentizie.

Flora

Pur essendo esteso parecchio in altitudine,quasi

raggiungendo con Pizzi Deneri,a quota 2800, la parte

sommitale del vulcano, lo sviluppo delle aree

naturali è limitato rispetto alle zone antropizzate.

Infatti tutta l’area collinare, dai 300 ai 1000 m.

circa si presenta coltivata. Nella fascia più

bassa,a partire con il confine con Fiumefreddo,

ritroviamo una sempreverde il Terebinto o

“Scornabeccu”, che insieme al rovo, alla ferula,

alla felce aquilina, al ricino caratterizza questi

luoghi. Ad 800 – 1000 m di altitudine, troviamo sia

boschi di Castagno e Roverella che terreni destinati

al pascolo e alberati là dove prima c’erano

seminativi e vigneti abbandonati. Proseguendo verso

quota 1700 ecco comparire esemplari di Pino Laricio

e di Betulla dell’Etna. Sul fronte lavico troviamo

la vegetazione tipicamente pioniera: Saponaria,

Astragalo, Ginestra.

Le

aree coltivate nel territorio di Piedimonte Etneo,

prevalenti, come abbiamo visto, su quelle a

vegetazione naturale, si estendono dal suo estremo

confine orientale fino ai 1150 m di monte Stornello,

e seguono una progressione ben precisa. Nella fascia

più bassa, al confine con Fiumefreddo, si insediano

le colture di agrumi (che non superano i 500

s.l.m.): arance, mandarini, clementine e limoni,

coltivati su terreni totalmente terrazzati. A queste

quote è anche discretamente sviluppata la

coltivazione dell'ulivo. Salendo in altitudine, a

partire dai 450 metri, troviamo i vigneti:

Piedimonte fa parte della fascia di produzione dei

vini D.O.C. dell'Etna, e, infatti, la qualità

denominata Nerello Mascalese dà un ottimo vino Etna

Rosso D.O.C. Questo tipo di vite viene coltivata

soprattutto ad alberello, che è il metodo più

tradizionale, in misura minore è possibile

riscontrare vigneti coltivati a “tendone” e

soprattutto a “spalliera”. Altri vitigni coltivati

sono il Carricante e il Nerello Cappuccio,

quest’ultimo ha caratteristiche complementari a

quelle del Nerello Mascalese e non a caso, per

tradizione,i due vitigni vengono utilizzati in

taglio per produrre i vini rossi tipici dell’Etna.

In particolare il Nerello Cappuccio permette di

ottenere vini con una colorazione più intensa e con

una struttura più solida e longeva, che bene si

sposano con l’eleganza e la linearità dei vini

prodotti con il Nerello Mascalese. Il Carricante,

che produce vini bianchi (fra cui L’Etna Bianco

D.O.C.) è il secondo vitigno chiave della

viticoltura etnea, anche se la sua coltivazione si è

quasi sempre limitata al versante orientale del

vulcano e a zone più elevate ove il Nerello

Mascalese fatica in genere a raggiungere una

perfetta maturazione. In contemporanea ai vigneti

troviamo i frutteti che offrono diverse qualità di

mele (Delicius, Golden Delicius, Cola e Gelato

Cola), pere (fra cui la varietà pera coscia), pesche

e ciliegie. Dai 1000 metri in su incontriamo

noccioleti e castagneti. Le

aree coltivate nel territorio di Piedimonte Etneo,

prevalenti, come abbiamo visto, su quelle a

vegetazione naturale, si estendono dal suo estremo

confine orientale fino ai 1150 m di monte Stornello,

e seguono una progressione ben precisa. Nella fascia

più bassa, al confine con Fiumefreddo, si insediano

le colture di agrumi (che non superano i 500

s.l.m.): arance, mandarini, clementine e limoni,

coltivati su terreni totalmente terrazzati. A queste

quote è anche discretamente sviluppata la

coltivazione dell'ulivo. Salendo in altitudine, a

partire dai 450 metri, troviamo i vigneti:

Piedimonte fa parte della fascia di produzione dei

vini D.O.C. dell'Etna, e, infatti, la qualità

denominata Nerello Mascalese dà un ottimo vino Etna

Rosso D.O.C. Questo tipo di vite viene coltivata

soprattutto ad alberello, che è il metodo più

tradizionale, in misura minore è possibile

riscontrare vigneti coltivati a “tendone” e

soprattutto a “spalliera”. Altri vitigni coltivati

sono il Carricante e il Nerello Cappuccio,

quest’ultimo ha caratteristiche complementari a

quelle del Nerello Mascalese e non a caso, per

tradizione,i due vitigni vengono utilizzati in

taglio per produrre i vini rossi tipici dell’Etna.

In particolare il Nerello Cappuccio permette di

ottenere vini con una colorazione più intensa e con

una struttura più solida e longeva, che bene si

sposano con l’eleganza e la linearità dei vini

prodotti con il Nerello Mascalese. Il Carricante,

che produce vini bianchi (fra cui L’Etna Bianco

D.O.C.) è il secondo vitigno chiave della

viticoltura etnea, anche se la sua coltivazione si è

quasi sempre limitata al versante orientale del

vulcano e a zone più elevate ove il Nerello

Mascalese fatica in genere a raggiungere una

perfetta maturazione. In contemporanea ai vigneti

troviamo i frutteti che offrono diverse qualità di

mele (Delicius, Golden Delicius, Cola e Gelato

Cola), pere (fra cui la varietà pera coscia), pesche

e ciliegie. Dai 1000 metri in su incontriamo

noccioleti e castagneti.

La fauna

La diffusione dell’agricoltura nel territorio

piedimontese determina la presenza di specie animali

poco specializzate che possono frequentare sia le

coltivazioni e i centri abitati, sia le aree

cespugliate e i boschi delle quote medio alte. Nei

pressi dei centri abitati, dove è diffusa

un’agricoltura tradizionale, con piccoli

appezzamenti coltivati a frutteti, vigneti e orti,

troviamo specie molto comuni quali: il rospo, il

geco, la lucertola, il pettirosso, il passero, il

fringuello, il cardellino,il merlo, il topo

(domestico e selvatico), la donnola, il riccio e

varie specie di chirotteri. A queste, nelle zone

coltivate a maggior estensione, che comprendono

anche i noccioleti e vigneti delle quote più alte,

si aggiungono il coniglio selvatico, , la gazza, la

cornacchia grigia, l’assiolo e il barbagianni. Gli

ambienti boschivi ospitano, oltre al ghiro e al

quercino soprattutto una ricca fauna aviaria:

colombaccio, cuculo, picchio rosso, cinciallegra,,

ghiandaia, fanello, zigolo nero. A partire dai 1200

m di altitudine, dove i boschi si alternano zone

aperte, troviamo la lepre, il calandro e la

monachella. Un cenno a parte merita la volpe, che

essendo particolarmente adattabile, si trova in

tutti gli ambienti citati, da quelli più

antropizzati fin nelle zone altomontane al limite

della vegetazione.

Storia Piedimonte

Etneo nel suo nascere, agli albori del XVII secolo,

fu battezzata con il nome di "Belvedere" grazie agli

incantevoli panorami che si ammirano dalla colina

ove sorge, sita ai piedi del vulcano sul versante

orientale dell'Etna. All'epoca il territorio di

Piedimonte Etneo faceva parte dei possedimenti dei

Gravina Cruillas, baroni di Francofonte e principi

di Palagonia, e fu appunto Ignazio Gravina Cruillas

(1611-1685) che nel 1650 "principiò" sul feudo

Bardella della baronia di Calatabiano "una nuova

habitatione" chiamandola "Piemonte". Successivamente

il nipote Ignazio Sebastiano Gravina Amato

(1657-1694), nonostante l'opposizione della vicina

Linguaglossa, ottenne dal Tribunal del Real

Patrimonio la licenza "populandi". L'atto di vendita

della licentia populandi fu stipulato il 30 agosto

1687, seguito il 22 settembre dal decreto viceregio

che sanciva la nascita del nuovo paese.

Nonostante il nome richiesto alla Regia Curia fosse

"Piemonte", continuò ancora a chiamarsi Belvedere,

nome caro ai suoi abitanti. In seguito prevalse il

nome Piedimonte, cui fu aggiunto Etneo nel 1862, per