|

"Arancina

o arancino?".

"This is the question". A spaccare

in due la Sicilia, è l'eterna diatriba linguistico-alimentare. Qualcuno pensa che non valga la pena affrontare il

problema, mentre altri si infervorano a tal punto da litigare con amici e

fidanzate fuorisede per stabilire quale sia la dicitura più corretta. La querelle trova spazio anche su Internet: nei forum e nei blog. Cominciamo da un esempio emblematico. Su un forum Peppe interviene sostenendo che la corretta dicitura sia 'arancina' perché la gustosa vivanda sarebbe stata inventata nel capoluogo siciliano, dove appunto prende questo nome ("Qui a Palermo è femmina e visto che l'abbiamo inventata noi abbiamo il diritto di chiamarla come vogliamo").

Spostandoci sul forum della Rai troviamo una risposta di un "vero catanese" (così si definisce) che scrive "arancino (a Catania è 'masculo', a Palermo, dove credono di avere inventato anche il Padreterno, lo appellano al femminile)". Insomma, ci troviamo di fronte ad uno scontro sulla paternità del termine. È quella che abbiamo battezzato "teoria del copyright": chi l'ha inventata ha il diritto di darle il nome che vuole. C'è da chiedersi però se si possa stabilire con certezza l'origine dell'appetitoso manicaretto e in ogni caso se in principio a Palermo si chiamasse proprio 'arancina'. (ndr: masculu o fimmina, l'arancino è soprattutto CATANISI!) APPROFONDISCI

Adorate

dai Greci e dai Romani, simbolo del Festino di Santa Rosalia a Palermo, le

lumache sono una delizia anche per il palato dei più scettici.

I babbaluci, sono un alimento molto diffuso, e vengono consumate durante

l’estate e l’autunno.

L’utilizzo delle lumache a tavola risale ad epoche remote e almeno sin

dai tempi dei Sicani, da come è documentato dai ritrovamenti a Sambuca

di Sicilia nella grotta di Isaredda.

Mangiare “comme il faut” le lumache è segno

di riconoscimento: debbono succhiarsi direttamente dal guscio dopo che

con i canini si è creato quel forellino che ne permette la fuoruscita.

Insomma, sicilianità vuole che a ciascuna di loro sia riservato un bacio

post mortem. E’ chiaro che è previsto soltanto l’uso delle dita, della

bocca e una notevole forza aspirante. Soltanto alle giovinette di buona

famiglia fu “Cui vivi acqua ccu li babbalùci, sunàti li campani pirchì è mortu”: mai acqua, dunque, ma un bicchiere di buon vino. Da un bianco d’Alcamo a un nero d’Avola: dipenderà dalla salsa. PALERMO “Babbaluci a picchi pacchiu” Dopo averle lavate ben bene si pongono in un tegame il cui bordo si ricopre di sale umido facendo attenzione a non farlo cadere nell’acqua. Si comincia con un fuoco bassissimo che permette di fare uscire le malcapitate dal guscio. Appena saranno stordite si alza la fiamma, si aggiunge il sale e si lasciano bollire per qualche minuto e quindi si scolano. In tegame si fa soffriggere in olio d’oliva la cipolla tritata, si aggiungono dei pomidori pelati a pezzetti, sale e pepe quanto basta. A sugo ristretto si aggiunge il prezzemolo e le lumachine. Bastano pochi minuti per insaporire. “Babbaluci del Festino” Dopo la cottura come sopra indicato, si provvederà a preparare la salsa. In tegame si farà soffriggere l’aglio, rosso o rosa, in olio d’oliva, sale quanto basta, ma pepe nero abbondante. Aggiungere le lumachine e il prezzemolo. Anche in questo caso bastano pochi minuti per insaporire. “Crastuni del Monsù” Variante elegante, baronale, della ricetta precedente. Tolte dal guscio si fanno saltare in padella con burro e aglio. Si aggiunge il prezzemolo al momento di servire.

CATANIA “Crastuni fritti” Dopo la cottura, con l’aiuto di uno stuzzicadenti, si estrarranno dal guscio. A questo punto basterà togliere il filettino nero e passarle una ad una prima nella farina poi nell’uovo battuto e quindi nel pangrattato. Vanno fatte dorare nell’olio d’oliva bollente ponendocele poche per volta. Si servono ben calde. “Attupateddi ccu sucu russu” Dopo la cottura identica a quella di babbaluci e crastuni, si provvederà alla salsa rossa. In tegame si soffrigge la cipolla in olio d’oliva; quindi si aggiungeranno, poco alla volta delle nocciole di estratto di pomodoro ben concentrato, fino alla consistenza desiderata. Aggiungere sale e (molto) pepe e servire ben caldo. “Attuppateddi o crastuni arrustuti” E’ piatto tipico della Sicilia orientale. Le lumache si mettono su una griglia con brace viva per cinque/sei minuti. Sistemate in una zuppiera vanno condite con un ottimo olio d’oliva extra vergine, sale e pepe. Mescolare bene con cucchiaio di legno prima di servire.

I broccoli affogati

sono un contorno tipico della cucina siciliana, ed in

particolar modo della mia Catania. A Natale sulla tavola imbandita non

mancano mai!

Procedimento: In una padella disponete i broccoli, sopra questi

cospargete la cipolla affettata, le olive private del nocciolo e

tagliuzzate, sale, pepe, peperoncino, un goccio d’acqua (pochissima o

niente perchè i broccoli devono soffriggere) e l’olio, lasciando

cuocere il tutto a fuoco molto basso.

Il cavolfiore affogato e’ una ricetta tipica catanese, affogato perchè costretto nel tegame fra i suoi ingredienti e pressato fino a soffocare. La ricetta prevede una cottura lenta nel vino rosso con cipolla, acciughe, olive nere e formaggio primosale.

Perchè Bastaddu?

(bastardo) perché è un incrocio tra il cavolfiore bianco, noto in tutta

Italia, e il broccolo. Da qui il Violetto catanese, prodotto autoctono

della piana di Catania (vedasi Adrano e zone limitrofe) e reso unico

per le sue proprietà essendo coltivato nella terra vulcanica dell’Etna,

il che non è poco. Il suo colore è (chiedo ai miei numerosi amici agronomi di correggermi in caso di mie eventuali cazzate) La ricetta. Senza nulla togliere alla cucina gourmet, alle rivisitazioni e alle invenzioni cretine che ormai circolano dovunque, la sua preparazione appartiene a quella siciliana, di "putia". Significa che, come la Matematica, la cucina tradizionale (di qualsiasi regione) non è un’opinione, non avendo dubbi ma solo certezze! Basta rispettare le regole e non "distrarsi". Quindi, seguire attentamente quello che da secoli ci hanno insegnato, senza dosaggi ed ingredienti ad minchiam. La ricetta? Eccola qui. Basta seguire, passo passo, tutto ciò che fa la signora Paola (94 anni!) https://www.youtube.com/watch?v=IUQlgsRQf-Y Buon divertimento. (M.R.)

U bastaddu affucatu è una tradizionalissima ricetta catanese in realtà eseguita nell’intera la Sicilia orientale che rappresenta uno dei modi più gustosi di cuocere il cavolfiore. Per prepararla bisogna avere a disposizione un cavolfiore violetto quello che a Catania chiamiamo per l’appunto bastaddu. Si tratta di un cavolfiore molto dolce ma nettamente più saporito del bianco o della cima romanesca. Quando si acquista, per essere sicuri della sua freschezza dobbiamo accertarci che presenti foglie ben verdi e non appassite e che al tatto la grossa infiorescenza risulti ben soda dimostrandosi dura e compatta alla pressione. Se cede e le dita riescono a separare tra loro i ciuffi è meglio lasciar perdere e cambiare piatto. "Affucatu" nel caso in questione si traduce nella pratica in stufato. Il cavolfiore viene cotto in casseruola a fiamma bassissima assieme ad acciughe dissalate, olive nere ben mature e abbondante pepato stagionato. Irrorare con un filo d'olio e passare a fuoco lentissimo, mettendo un peso sul coperchio, in modo che il cavolfiore possa cuocere col suo stesso vapore. Di tanto in tanto, aggiungere qualche cucchiaio d'acqua e a mezza cottura aggiungere il vino. É importante che l'acqua sia aggiunta in dosi minime, in modo che il cavolfiore possa soffriggere durante la cottura. Lasciare cuocere a fuoco bassissimo per circa 40 minuti. Durante la cottura, avere l’accortezza di non mescolare il cavolfiore, limitandosi a scuotere di tanto in tanto il tegame. A fine cottura, il cavolfiore deve presentarsi tenero, ma al tempo stesso compatto ed asciutto. Servire " u bastaddu affucatu" freddo.

Quanti di voi si sono mai chiesti cosa significa «Melenzane alla Parmiciana»? A volte, mangiamo e non conosciamo la storia della nostra tavola. Proprio così, in quel contorno siciliano le melenzane fritte sono disposte «a scaletta» come le scalette di una «persiana» per essere condite con la salsa di pomodoro, il pecorino poi sostituito dal parmigiano reggiano piccante e qualche foglia di basilico, secondo una tradizione marsalese narrata da Francesca La Grutta che di Marsala conosce ognidove. Nella ricetta palermitana, invece, regna il caciocavallo fresco che simula il «polverone della strada» per dirla come nei racconti del nostro Gaetano Basile. Ma cosa c'entrano le «persiane»? Quelle finestre, pensate, si chiamano così perchè provengono dalla Persia. Vennero ideate così come le conosciamo per proteggere le donne da occhi indiscreti.

Le scalette delle persiane «dischiuse» potevano infatti consentire loro di guardare senza essere viste. Questo movimento delle «scalette» con un sistema a «lamelle» definiva la persiana d'Oriente «gelosia», un termine perfetto che rappresentava il modo di essere degli uomini di quei luoghi e di quei tempi. «I mariti gelosi», per dire. In effetti, le liste di legno che compongono le «gelosie» si chiamano «parmigiane», tradotte poi in siciliano in «parmiciane» per sistemare «a scaletta» le melenzane in una teglia come fossero le liste di una persiana. Le «persiane» arriveranno in Sicilia nel XVI°secolo per schermare l'eccessivo sole siciliano, e non mancherà un «burqa» (per fortuna solo all'infisso) ovvero la «cortina», il «velo», l'attuale «tenda» che si intravede dietro ogni moderna persiana. Quindi le finestre siciliane vengono dalla Persia, e le melenzane? Secondo Gaetano Basile gli arabi portarono nella nostra terra la «badingian» ossia la «melenzana». I nostri avi però non la conoscevano, quindi cominciarono a prenderla a morsi come fosse un frutto; qualcuno morì pure perchè la melenzana cruda contiene la «solanina», un alcaloide glicosidico tossico. Fu così che la «badingian» venne chiamata «mela insana» che cotta e soprattutto fritta rende ancora oggi le nostre tavole ricche di storia. Identità e autenticità parleranno sole in una casa siciliana ogni volta che ci sarà una persiana, magari in alluminio, a scaletta per fare ombra, una tenda e una tavola imbandita dove trionfa la «parmiciana». A volte ci affacciamo alla finestra, parliamo con un vicino, sistemiamo una tenda, ci sediamo a tavola, pranziamo con gusto. Tutti gesti apparentementi banali ma se ci soffermiamo, dietro a queste piccole cose c'è una verità tutta nostra. Valentina Frinchi

Parmigiana? No, si dice Parmiciana! Gaetano Basile svela i segreti della ricetta siciliana Non chiamatela “Parmigiana“, si chiama “Parmiciana“. Scopriamo oggi una curiosità che riguarda una delle ricette più celebri, grazie a un interessantissimo excursus su “Palermo e i suoi fiumi”. Il narratore è Gaetano Basile, abilissimo conoscitore della storia e delle storie di Palermo. Durante l’edizione 2022 del Festival RestART, Basile è stato protagonista di una serie di incontri sul capoluogo palermitano. Dopo l’appuntamento dedicato a “Palermo e il suo mare“, è stata la volta dell’approfondimento sui fiumi. Partendo dalla storia dei fiumi, dunque, si è arrivati anche a parlare della “milinciana“, la melanzana. E poi della Parmiciana, con la “c”. Gli arabi, spiega lo storico, ci portarono un sacco di cose, tra cui la “badingian“, cioè la melanzana. Il problema, però, è che non c’erano le istruzioni per l’uso, quindi i nostri avi si limitarono a prenderla a morsi, con conseguenze drammatiche. Morirono, perché la melanzana è ricca di solanina: quindi, invece di chiamarla badingian, la chiamarono “mela insana“. Il messaggio era chiaro e non la si mangiò più, fino a quando non arrivarono dalla Palestina i padri carmelitani. Quest’altra melanzana si era geneticamente modificata da sola: doveva essere sempre cucinata, ma aveva meno veleno dell’altra. Per distinguerla, la si chiamò “petronciana“. “Ora non chiedetemi l’etimologia, perché l’ho cercato disperatamente da anni. Non lo sa nessuno. Non c’è in nessuna parte. Addirittura, secondo un testo, pare che facesse fare molti peti, ma non è sicuro”, precisa Basile

Da quel giorno la melanzana

diventò in italiano petronciana, almeno fino al 1940. Prima del 1940 un

sacco di poveri siciliani morti di fame erano emigrati in continente,

portando l’uso della “milinciana“. L’Accademia d’Italia riunì il proprio

consiglio per cambiare la dizione nel vocabolario della lingua italiana.

Viene abolito il lemma e fu sostituito da melanzana perché era il nome

con cui era conosciuta oramai dappertutto. La melanzana fu la fortuna dei palermitani, ma non lo sa nessuno. Quella che venne piantata esattamente nel terreno che c’è fra San Giovanni degli Eremiti e l’ospedale dei Bambini (era lì il posto dove si piantava, anche perché il terreno più buono, non era umido come sotto, era più asciutto e al riparo) era la Durona nera di Palermo. Una bella “milinciana nivura, pelle lucida, polpa molto, molto resistente”. Con quella si faceva la Parmiciana, con la “c”. Per chi non lo sapesse, infatti, nella nostra lingua il nome deriva dalla persiana, perché le fette di melanzane erano messe come le scalette di una persiana. Quindi si chiama “Parmiciana“. “Poi arrivarono i sabaudi e abbiamo tradotto in italiano, Parmigiana“, spiega Basile Ma ritorniamo alla nostra melanzana. Era perfetta per fare la caponata perché dura, la polpa era bella, la pelle nera, lucida, amarissima, perfetta per coniugarsi con la salsa agrodolce che si fa col miele. Ebbene sì, ci rivela Basile, si fa con il miele millefiori. Che fine ha fatto la Durona nera palermitana? I nostri orticultori fecero una considerazione: ogni pianta produceva quattro chili di roba, da fine maggio ai primi di settembre, fine-settembre. Voleva molta acqua, mentre invece le altre varietà producevano il doppio in peso, volevano meno acqua e producevano addirittura quasi per undici mesi l’anno. Questa povera Durona di Palermo venne dimenticata. “Addirittura io la vado cercando disperatamente – precisa Basile -. Ho scritto questa cosa su un libro che è capitato nelle mani di un architetto che insegna alla facoltà di Architettura e che sta facendo uno studio assieme ai suoi ragazzi sullo sviluppo potenziale del mercato di Ballarò“. “Ha visto questa cosa e si è entusiasmata. Questa professoressa è andata a parlare con il direttore dell’Ospedale dei Bambini e chiede che facciano spazio per piantare la Durona di Palermo, così la si fa piantare ai bambini. Circa tre mesi fa, insieme ai bambini malati, abbiamo piantato la Durona nera di Palermo nel cortile dell’ospedale. Aspettiamo la prima produzione per farci una bella manciata di parmiciana“. Rigorosamente con la “c”. https://www.siciliafan.it/gaetano-basile-parmigiana-parmiciana-di-melanzane/

Fai del bene e scordalo, fai del male e ricordalo, ma se fai la parmigiana.... chiamami!

Appena

aperto il frigorifero, la vide. La caponatina! Sciavuròsa, colorita,

abbondante, riempiva un piatto funnùto, una porzione per almeno quattro pirsone.

Erano mesi che la cammarera Adelina non gliela faceva trovare. Il pane, nel

sacco di plastica, era fresco, accattato nella matinata. Naturali, spontanee,

gli acchianarono in bocca le note della marcia trionfale dell'Aida (Camilleri)

Il bilanciamento delle forze opposte si trova anche nella fantasiosa

caponata. Il nome deriverebbe da caupona, nome latino delle siciliane "putie"

dove inizialmente veniva preparata a base di pesce. Qualcuno fa risalire il

nome al pesce capone, che insieme ai polpi era uno degli ingredienti della

caponata. Il piatto, di origine

persiana ma portato dagli Arabi, ha subito tante metamorfosi e le varianti di

caponata sono tutte accumunate dall'agrodolce.

(da "I sapori lontani della cucina

siciliana" di Gino Schilirò - Lancillotto e Ginevra Editori

Queste alghe rosse, che si trovano nei fondali della

nostra zona tra aprile e giugno, erano un cibo tipico delle cucine di

catanesi e acesi. Di solito, le famiglie delle alghe rosse usate sono le

seguenti: Calliblepharis jubata, Gigartina acicularis, Chondrus Crispus e

Grateloupia filicina.

I catanesi erano soliti raccogliere ‘u mauru dal

fondale non profondo e consumarlo proprio sulla riva, insaporendolo solo

con una spremuta di limone. U Mauru, all’epoca, era un piatto

poverissimo e molto spesso si vendeva nei chioschi della città. I

catanesi si fermavano al chiosco, lo condivano con olio e limone e lo

gustavano insieme ad un seltz limone e sale. Un’usanza culinaria che era

tradizione catanese doc! Se si parla con gli anziani della città dicono

che co mauru si sciacquava a ucca!

Ingredienti per quattro persone: comprate 800 grammi

di mauro; due limoni; un buon olio extra vergine d’oliva; pepe. Come si

prepara: mettete u mauru in un recipiente senza lavarlo. Conditelo con

olio, limone e pepe. Poi mescolate con cura e lasciate riposare la

vostra insalata marina per dieci minuti. A questo punto, la vostra

insalata al profumo di mauru è pronta.

Dove trovare u mauru. Negli ultimi vent’anni degli

anni ’90, però, inizia a circolare la convinzione che le buonissime

alghe rosse di Catania racchiudevano tutto lo sporco del mare. Ed,

invece, una delle cose che ridusse il germogliare del mauru fu proprio

l’inquinamento dei nostri mari. Così si perse questa abitudine e del

mauru non si ebbe quasi più traccia.

Oggi ritrovarlo nelle pescherie è complicato. Sono i

pescatori dei piccoli porticcioli (tipo quello di Ognina) a rubare al

mare ancora oggi questa preziosa alga rossa.

U mauru nella nostra epoca è diventato un piatto

gourmet, che viene servito nei ristoranti a 5 stelle e2 di cui la

popolazione giovane della città non sa nulla. Alcune piantagioni

artificiali si trovano addirittura nel mare della Toscana.

Vi consigliamo di andare alla ricerca do mauru, di

servirlo in una di queste serate di fine estate e di godere anche voi di

un momento di tradizione nostrana.

fonte:

https://catania.italiani.it/u-mauru-uninsalata-al-sapore-di-mare-tutta-catanese/

3 Spicchi Aglio 50 G Semi Di Finocchio 1 Limone Grande (succo) 1 Limone (listarelle Scorza) Il celebre attore e mimo catanese Angelo Musco si piccava di essere un grande gastronomo, anche se talvolta si compiaceva di certi paradossi, come la seguente dichiarazione, che soleva ripetere quando qualcuno cercava di dargli non richiesti consigli: 'Nta me vigna ci chiantu mirruzzi' (nella mia vigna coltivo merluzzi). Questa ricetta, ricordata anche dal bollettino dell'Accademia della Cucina, non insegna a coltivare merluzzi, bensì a condire in maniera deliziosamente sicula le belle e carnose olive nere salate, che luccicano come ebano lustrato nei vivacissimi mercati di Catania. C'è bisogno di un bel barattolo di vetro con tappo a tenuta dove riporre le olive, assieme alle listarelle di buccia d'arancia e di limone,private della parte bianca amarognola. Spremere il succo di un grosso limone e mescolare gli spicchi d'aglio e i semi di finocchio. Tappare e servire dopo, almeno, dodici ore. E' questo il primo 'chiama vinu', per cui sorseggeremo con queste profumate olive, freschissimo, il Draceno dei vigneti della Valle del Belice.

Letteralmente significa “pesce di uovo”. Il termine,

però, trae in inganno perché non è in realtà presente il pesce

all’interno della pietanza. Infatti, questo è uno dei piatti della

tradizione siciliana che prende il nome e le sembianze di un

ingrediente, ma che in realtà viene preparato e condito con altrettanti

completamente differenti. Cos’è allora u pisci d’ovu? Pare che u pisci d’ovu sia nato da una leggenda. Diffuso principalmente nelle zone costiere della Sicilia, furono i pescatori ad inventarne il termine. Immaginate il porticciolo di Ognina o di Aci Trezza gremito di pescatori ansiosi di raccattare più pesci possibili, ma che all’alba tornano in riva a mani vuote. Immaginate la loro delusione nel constatare di aver “perso” un’intera nottata alla ricerca di pesce fresco da consumare l’indomani a pranzo. Tornando a casa, alla domanda della moglie se la pescata sia andata bene, il pescatore stanco risponde: “oggi pisci d’ovu!” per alludere al fatto che per quel giorno non ci sarà pesce per nessuno, ma solo quello “finto” d’uovo. Esistono diverse versioni della tradizionale frittata siciliana. Alcuni preferiscono prepararli piccoli e poco “arrotolati”, altri invece gradiscono un po’ di formaggio fuso al loro interno. Noi oggi vi riportiamo la ricetta de u pisci d’ovu arricchito con pomodoro scritta da Peppe Giuffrè nel magazine Sapori di Sicilia. Ingredienti: – 4 uova, 50 grammi di pecorino grattugiato, 150 grammi di pangrattato, aglio, cipolla, prezzemolo, pomodoro, basilico, olio, sale e pepe. Sbattete per bene le 4 uova e aggiungete il sale, il pepe, l’aglio, il formaggio grattugiato, il pan grattato e il prezzemolo. Fate riscaldare la padella a fuoco medio con l’olio e, quando inizierà a frigolare, versate dentro il composto preparato. Quando vedrete che la parte a contatto con la padella inizierà a rassodarsi, fate scivolare il composto via dalla padella e iniziate ad avvolgere la frittata. Man mano che le varie parti della frittatina saranno cotte, ripetete l’operazione fino a quando tutto il composto apparirà ben cotto e arrotolato. Condite la frittata, che ha preso le sembianze di un pesce, con una salsa di pomodoro precedentemente preparata con cipolla e basilico. https://catania.italiani.it/u-pisci-dovu-piatto-povero-della-tradizione-siciliana/?cn-reloaded=1

LO STREET FOOD IN SICILIA La presenza di fucuni nelle strade di Catania è antica. Nella Roma imperiale erano così tanti che Domiziano li dovette eliminare per legge. Marziale scrisse: “La strada non è più occupata da fumosi focolai, è tornata ad essere Roma, quella che sino a pochi anni fa non era se non una bottega fumosa.” In Sicilia la cucina povera ma saporita non si trova nei ristoranti ma rigorosamente nei mercati all'aperto, nei quartieri e negli angoli del centro storico dove nei cufuni (barbecue) si arrostiscono salsicce, carne di cavallo, castrato, carciofi, peperoni, cipolle È il trionfo dell'arrusti e mangia. I cuori di cipolla conditi con olio, aceto e origano, furono molto apprezzati dal cardinale Karol Woityla quando in visita a Catania gli furono offerti. Ci sono anche pentoloni in rame con i bolliti di interiora (a quarumi) che, tagliati a tocchetti su una lastra di marmo, i passanti mangiano senza aggiunta di alcun condimento, con le dita. I catanesi "devoti tutti" seguono in massa il feretro di S. Agata dal mattino a notte inoltrata molti non tornano a casa neppure per mangiare. Il comune all'inizio del secolo scorso provvedeva a mettere per strada i foconi a disposizione di chi voleva arrostire di tutto. Oggi questa usanza è commercializzata da privati che nei loro foconi cucinano e friggono di tutto. Insieme ai foconi (o cofoni) si trovano dei tavoli bbuffetti su cui è in mostra il cibo.

A

bbuffetta prende il nome dal francese Pierre Buffet, cuoco di Frances Nel mercato storico della Vucciria di Palermo si possono comprare u pani ca meusa (milza) fritta che può essere schetta (semplice) o maritata, quando è anche farcita con polmone fritto e ricotta, le crocchettine di patate dall'espressivo: nome di cazzilli, la rascatura (raschiato dalle padelle per prendere il sedimento delle fritture), frittule, quarumi (interiori bolliti), purpu (polpo), u cicireddu (pesciolini infarinati e fritti), verdure in pastella, sfinciuni simili alla pizza napole- tana, un tempo preparati dalle monache di San Vito forse per i borboni in esilio a Palermo, ed altre sfizioserie arricchite dalle cipolle di Comiso. Le puls di farina di ciciri (ceci) si preparano ancora nella Sicilia orientale.

Questi antichi, popolari e festosi fast food divenuti ora ricercati rapipitittu

(antipasti) caldi nelle sofisticate cene siciliane che, consumati in tavole

imbandite, tra forchette e tovaglioli, perdono tutta la loro festosa gioiosità.

L'uso dei rapipitittu è antica. I Romani iniziavano i loro banchetti con gli

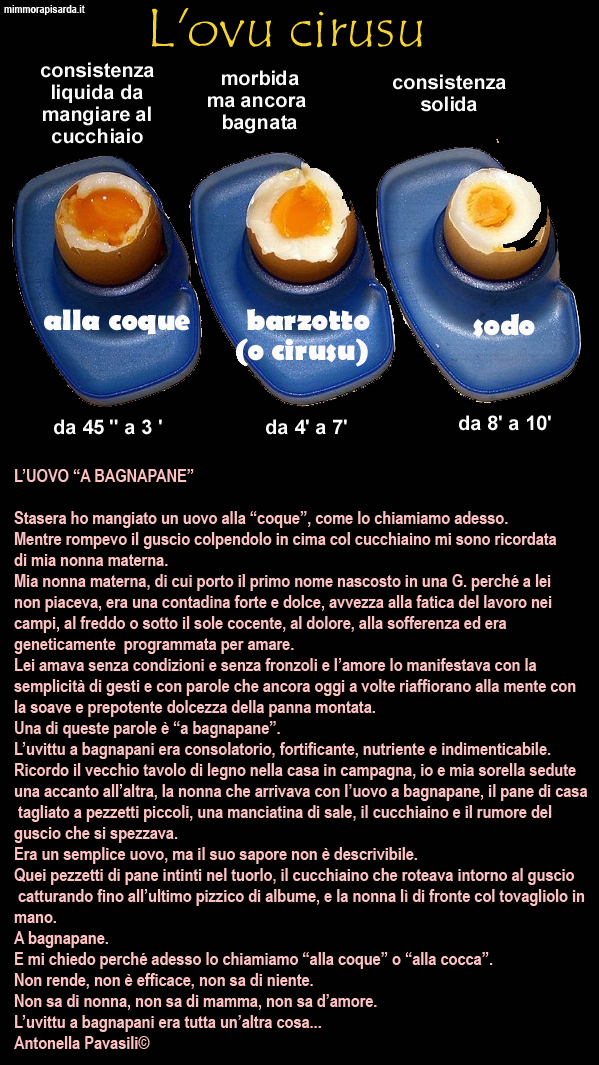

antipasti (gustatio): pesci in salsa piccante, crostacei, uova a bazzotto. Come

aperitivo bevevano il mulsum, vino dolcificato col miele che lavava l'intestino

Le prelibatezze da strada sono offerte ai consumatori in untuosi cartocci di carta da dove vengono prelevati con la forchetta araba costituita dal pollice. Indice e medio della mano destra. Nel Corano si legge che solo l'ingordo arraffa l'alimento con le cinque dita, l'uomo sobrio ne utilizza solo tre. Anche Ovidio nella Roma imperiale raccomandava di sporcarsi a tavola solo tre dita. Nell'Ars amandi dà le regole per stare a tavola: Assumi i cibi appena con la punta delle dita (mangiando ci vuol grazia), non sporcarti la faccia con le mani bisunte, non mangiare in anticipo a casa tua ma smetti prima di essere sazia, mangia un pochino meno di quanto potresti fare, se Paride vedesse Elena che si abboffa la odierebbe dicendo, che ratto ho mai compiuto?” ________ Fonte: SPIGOLATURE STORICHE SULLA CUCINA DI SICILIA – Gino Schilirò – Aracne editrice 2019 - © tutti i diritti riservati - esclusiva concessione del Prof. Schilirò per il sito web mimmorapisarda.it

STREET FOOD PALERMITANO

Sono stati gli Arabi a realizzare le saporite panelle palermitane. Sono delle

fettine di polenta di ceci condite con prezzemolo e fritte, che i bbuffittari

vendono ancora oggi cavuri cavuri (calde calde) alla Vucciria. Le panelle sono

la ve I ceci entrarono di prepotenza nella storia siciliana quando al suono delle campane della Chiesa del Santo Spirito del Vespro del lunedi di Pasqua del 1282 il popolo palermitano, presto seguito da tutti i Siciliani, insorse contro il mal governo di Carlo d'Angiò che era stato posto sul trono dal Papa. Dante immortalò l'avvenimento nel VIII canto del Paradiso: «Se mala signoria che sempre accora/li popoli suggetti non avesse mosso Palermo a gridar: mora, mora!”

Mi piace riportare la cronaca redatta da un anonimo del tempo: Lu rebella mentu

di Sicilia et intraru intra la chitati cum grandi rimuri, et foru per li plazi

et quanti Franchiski trovavano, tucti li auchidianu. Di poi andaru a lu steri di

lu capitanu, et lu capitanu si rindiu cum certi pacti. Et poi ki fu in putiri

loru, non li foru actisi: lu auchisuru, et tucta la sua compagna. Ancora andaru

a li loki di frati minuri et frati predicaturi, et quanti chi nni trovaru chi

parlassiru la lingua franchiska, li auchisiru intra li ecclesi A tre secoli di

distanza dall'avvenimen to, Vincenzo Auria nel 1673 scrive: «E antica

tradizione, che dura sino ad ora come nel tempo dell'eccidio franc La drammatica rivolta popolare non ha avuto né una leadership né un progetto politico ed è finita tristemente nel nulla. Stipulata la pace della guerra dei vespri pel 1302 a Caltabellotta, i baroni siciliani, sempre gli uni contro gli altri armati, hanno preferito chiamare a governare altri potenti. Il parlamento siciliano riunitosi nell'atrio della Martorana decise di dare la corona del Regno di Sicilia a Pietro di Aragona, sposato con Costanza figlia di Manfredi re di Sicilia. La Sicilia rimase "indipendente" sotto gli aragonesi fino al 1375. Furono anni di guerre e ai vecchi baroni se ne aggiunsero altri investiti dagli aragonesi. ________ Fonte: SPIGOLATURE STORICHE SULLA CUCINA DI SICILIA – Gino Schilirò – Aracne editrice 2019 - © tutti i diritti riservati - esclusiva concessione del Prof. Schilirò per il sito web mimmorapisarda.it I MERCATI STORICI PALERMITANI

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||