|

|

L a

storia della gastronomia siciliana e' come una favola che ha inizio con

il classico "c'era una volta".

Iniziamo a

raccontare: C'era una volta una civilta' classica: i Greci.

I

Greci

provenienti dalle Cicladi nel 735 a.C. sbarcarono sul litorale ionico, in

prossimita' dell'odierna Naxos, ed i Corinzi di Archia nel 734 a.C. furono a

Siracusa. Diverse, come sappiamo, furono le novita' che apportarono questi

colonizzatori e, per restare in tema, da un punto di vista alimentare, L'arte

del fare il vino nasce proprio da loro, I'ulivo, il farro ed altri prodotti,

gia' esistenti nell'isola, vennero utilizzati in modo diverso, ebbero, per cosi'

dire, una nuova impronta greca che porto' ad ottimi risultati.

Prendiamo per esempio il farro.

Il Farro, prima dei Greci, veniva utilizzato in Sicilia, per fare il pane, poi,

venne utilizzato in tutt'altro modo.

Con la farina di Farro, oltre a un ottimo pane, si ottennero delle tagliatelle

molto saporite e, niente poco di meno che, la pasta frolla.

Con il farro macinato grosso essi si fecero delle ottime zuppe ed, infine, con

il seme intero, unito a fave, lenticchie, ceci, ed interiora, la famosa Fabata

Puls.

Questo non ci deve fare credere che quando i Greci sbarcarono la Sicilia era

abitata da selvaggi.

Sulle coste ioniche abitavano i

Siculi

ed in quelle tirreniche prosperavano i Sicani e gli

Elimi.

Queste

antiche popolazioni avevano eretto potenti e progredite citta', dove,

almeno da tre millenni si era sviluppata una cucina autoctona.

L'incontro di queste due civilta' mediterranee ha arricchito tutte le

arti, compresa quella culinaria ed ha fatto nascere il gusto per la buona

cucina che trovo', piu' tardi, grande accoglienza nella Grecia dove, a

poco a poco, gli elaborati manicaretti si sostituirono ai voluminosi

arrosti dei tempi omerici ed alla Maza, la schiacciata con farina d'orzo.

Accanto alla nuova cucina sorse la letteratura gastronomica.

Primo in assoluto fu Epicuro Siracusano, segui' Miteco ed Archestrato di

Gela, siamo tra gli inizi del V e del IV secolo a.C. Archestrato di Gela,

nel IV secolo a.C., nei suoi "frammenti della gastronomia",

asserisce di avere visitato ogni terra ed ogni mare ma che in Sicilia ha

trovato il buon gusto.

L'opera parla soprattutto del pesce: la stagione piu' propizia per pescare

le varie specie e il modo di cucinarle.

Il "leitmotiv" e' quello di una cucina naturale, schietta e

genuina senza sofisticherie e che si avvale unicamente di olio, sale ed,

all'occorrenza, di aceto e di erbe aromatiche.

Accanto a questi antichi ricettari, troviamo gli antenati dei moderni

libri "curatevi con le erbe".

Nacque cosi' la dietetica di cui Acrome e Eutidemo furono i precursori.

Ma, per ora, bando alle diete e torniamo ai buoni cibi del periodo

classico.

In Sicilia le mense dei ricchi buongustai erano sontuose e le vivande,

variate e saporite, erano accompagnate da squisiti vini siciliani, ma

anche da birra e da idromele.

Il fatto che il banchetto fosse sentito come occasione principe per

discussioni sui piu' vari argomenti, sta alla base della ricchissima

letteratura detta "Del Convito e del Simposio".

A tale filone si lascia ricondurre anche la bizzarra opera di Ateneo,

erudito greco di Egitto (200 d.C.), i Deipnosofisti, (banchetto dei

sofisti), che di dettagli gastronomici e' una miniera incomparabile.

In questo libro, infatti, vi e' un vero e proprio vademecum sulla cucina:

dalla lepre, al tonno, dai piselli alle anguille, dall'aragosta al pesce

spada, insomma c'e' di tutto.

Ma

torniamo ai nostri amici greci ed alle loro abitudini alimentari.

I pasti dei Greci, in eta' storica, erano tre al giorno: uno leggero al

mattino, I'Ariston, ed altri due piu' consistenti, il Defeion a meta' del

giorno, ed il Dorpon, a fine giornata.

Ogni banchetto iniziava con il rito dell'offerta di ringraziamento agli

dei: il padrone di casa, dopo essersi purificato le mani con acqua,

gettava sul braciere pugni d'orzo, sangue e ciuffi di pelo di un vitello

sacrificato e vi versava del vino.

Terminata questa funzione propiziatoria, i servi ponevano, vicino ad ogni

commensale, un recipiente con il pane ed una coppa per bere il vino

liquoroso allungato con acqua e poi iniziavano a servire le vivande.

Nelle riunioni conviviali non sempre vi era un padrone di casa, perche'

spesso queste erano organizzate da alcuni amici che si riunivano per

mangiare portando ciascuno, in un canestro, cibi gia' cotti ed il vino.

Questi simpatici simposi erano, appunto, denominati "I Pranzi del

Panierino", ed e' questo piccolo recipiente di vimini, la "Spyris",

che a volte, vediamo appeso ad un chiodo in alcune raffigurazioni di cene.

I

menus dei greci erano variati, composti da minestre, da pesce, da carne,

da uova; da legumi, da formaggio fresco e stagionato ed, dulcis in fundo,

dai dolci a base di miele, di noci, di latte e di farina e dalle Focacce

Attiche a forma piramidale.

I dolci venivano serviti assieme a ricchi vassoi di frutta al termine di

ogni pasto o durante il simposio che era la parte piu' importante e gaia

del banchetto, quando il vino scorreva a fiumi ed i convitati, allegri per

le libagioni, cantavano gli Skolia, brevi e briosi versi affini ai

ditirambi.

Socrate criticava gli opsofagi (ingordi) e diede delle regole di galateo

sul modo di comportarsi a tavola, definendo la cucina un'arte.

Le

citta' della Magna Grecia piu' reputate per sontuosita', a volte anche

eccessiva, delle mense furono: Siracusa, Crotone e Sibari ed e' proprio

dai cittadini di questa ultima citta' che e' nato il vocabolo Sibarita,

usato ancora oggi per indicare una persona amante della vita piacevole e

del buon cibo.

Ed adesso parliamo di un'altra importante civilta': gli

Arabi.

Nell'827 i Musulmani d'Africa sbarcano a Marsala, chiamati da un ricco

comandante siciliano, Eutimo o Eufemio, ribellatosi alla corte di

Costantino imperatore.

Anche loro, come i Greci, apportano molte novita' nell'arte, in generale,

e nella cucina, in particolare.

Ci fanno conoscere la canna da zucchero, il riso, il gelsomino, il cotone,

I'anice, il sesamo e le droghe: cannella e zafferano.

Sono abilissimi pasticceri e, tra i dolci, segnaliamo: la Cubbaita (Qubbayt),

ossia, un dolcissimo torrone di miele con semi di sesamo e maridorle; i

Nucatuli, dalla parola araba "Nagal" (frutta secca, confettura,

dolce secco); la Cupita o meglio Copata: torrone molto duro confezionato

in grossi pani, a base di nocciole, albume d'uovo, zucchero miele ed

amido.

Sempre agli arabi dobbiamo la Cassata ed il sorbetto.

Aman ti delle essenze, crearono dolci profumati alla frutta, alla cannella

e, perfino agli odori dei fiori.

Con il gelsomino, per esempio, crearono un niveo gelato, che si confeziona

ancora oggi a Trapani con lo stesso nome arabo: "Scursunera".

Inventarono i geli di melone, di mosto, di cannella, di gelsomino;

crearono storte ed alambicchi per la distillazione della grappa che, in

ossequio al Corano, la usavano solo per disinfettare le ferite, e, quindi,

anche l'alcool.

Ma a questi "invasori" si devono altri gustosi piatti come le

panelle, i ceci essiccati ed i fiori di zucca seccati e salati nonche' il

pane con la milza di cui, ancora oggi, i palermitani sono ghiotti.

Questa e' anche l'era degli Harem.Ci sono molte leggende al riguardo, tra cui quella dell'invenzione del

cannolo.

Si narra che furono proprio le donne di Caltanissetta, ospiti dell'Harem

Kalt El Nissa, ossia, Castello delle donne, ad inventare il famoso dolce

siciliano.

Gli arabi vengono sconfitti dai

Normanni

di Ruggero II di Altavilla nella

battaglia di Cerami nel 1063.Popolazione scandinava di indole marinara e guerriera, oltre alla

costruzione di enormi cattedrali, portano: spiedi rotanti, aringhe

affumicate, merluzzi secchi (Piscistoccu e Baccala') .

Nel 1130 Ruggero II diviene re fino alla morte (1154).La sua fama sara'

superata da Federico II di Svevia.

Questo grande sovrano, oltre all'Universita', alle tasse, ed a varie

innovazioni, compose un trattato sulla caccia con il falco, cacciatore

egli stesso e conoscitore della buona tavola, ebbe al suo servizio,

numerosi cuochi e sembra databile in questo periodo la nascita delle

specialita' di rosticceria.

Ed ecco il turno dei Francesi con Carlo d'Angio' (Angioini 1268).

I Siciliani si ribellano al loro sistema feudale con il Vespro del 30

marzo 1282.

Palermo per non soccombere ai francesi chiama Pietro III d'Aragona ed ecco

gli Spagnoli.

Con la pace di Caltabellotta, 1302, i francesi se ne vanno. In questo periodo si consolida la cucina dei nobili: si afferma il

Falsumagru, che, prima, si chiamava Rollo', dal francese Roulle', che si

imbottisce, nel popolo, con frittate e verdure, mentre, tra i nobili con

carni pregiate.

Nel 1440 Ferdinando di Castiglia diviene re di Aragona e di Castiglia.

L'eta' spagnola arriva fino al 1713.

Grazie a questo popolo conosciamo l'evoluzione della cassata araba dal momento che i nuovi dominatori ne importano un ingrediente base: il Pan di

Spagna; ed ancora, sempre grazie ai nostri amici iberici conosciamo la

zucca all'agro dolce e le varie "mpanate".

Sempre durante questo periodo si ha l'apporto del pomodoro, cacao e mais

dall'America, insieme al peperoncino, alla patata, ai fagioli, al

tacchino, ai peperoni, mentre la melanzana arrivera' dalle Indie.

Adesso

possiamo renderci conto come una pietanza si completa nel corso dei

secoli, attraverso l'apporto di nuovi elementi.

La Caponata, per esempio, e' l'espressione piu' tipica della legge

gastronomica in base alla quale i piatti partono da una base semplice, a

seconda della disponibilita' degli ingredienti, e si arricchiscono di

sapori supplementari anche grazie alla fantasia di chi cucina.

La Caponata allora, sebbene composta da verdure, e' un piatto marinaresco,

nato nella Caupona, il termine con il quale la bassa latinita' designava

la taverna, dalla quale la pietanza ha derivato il suo nome.

La caupona dei porti preparava le vivande per i marinai che facevano vela

dalle coste dell' isola.

Il dizionario del Palazzi alla voce caponata dice:"cibo marinaresco,

galletta inzuppata nell'acqua salata, condita con olio e aceto".

Quindi non somigliava affatto a quella che conosciamo oggi, e cio' si

spiega benissimo con il fatto che la gamma degli elementi di cui

disponevano gli antichi era piu' povera di quella di oggi, perche' non

ancora conosciuti.

La melanzana, per esempio, arriva dall'India nel 1600, il sedano, sebbene

conosciutissimo fin dall'antichita', (con esso si intrecciavano serti per

i cittadini piu' meritevoli) non veniva utilizzato per la cucina, e cosi'

altri ingredienti.

Ma adesso e' necessario fare un passo indietro ed andare agli Arabi che ci

fecero conoscere il riso.

Il risotto alla milanese, infatti, potrebbe avere avuto i suoi natali in

Sicilia.

C'e' una leggenda in base alla quale il risotto allo zafferano sia stato

creato per caso nel 1574 da uno dei garzoni di maestro Valerio da

Profondavalle, artefice delle vetrate del Duomo di Milano, in occasione

delle nozze della figlia.

Ma

Cristoforo di Messisburgo, maestro di casa del Cardinale Ippolito D'Este,

nel descrivere un banchetto, servito il 16 gennaio 1543 alla corte

Estense, precisa che il secondo servizio di cucina comprendeva, con i

timballi di piccione, di conigli e lepri, in salsa pevorada, anche sei

piatti di riso alla siciliana con tuorli d'uovo crudi, formaggio

grattuggiato, pepe, zafferano e l' immancabile zucchero di tutte le

ricette medievali.

Nel 1500, quindi i ferraresi mangiavano quello che oggi e' il risotto alla

milanese in edizione corroborante.

E, per finire in dolcezza, completiamo il discorso sui cannoli e sulla

cassata siciliana.

Per quanto riguarda i primi c'e' da riferire una citazione di Cicerone:

"Tubus farinarius, dulcissimo, edulio ex lacte factus", ossia,

"cannolo farinaceo fatto di latte per un dolcissimo cibo".

Sembra che l'odierno cannolo siciliano abbia avuto, come dicevamo, origini

arabe, anche se ha subito, nei secoli, diversi rifacimenti, il suo

antenato, infatti, sembra essere stato un dolce a forma di banana ripieno

di mandorle e zucchero.

Per quanto riguarda la cassata, la sua elaborazione definitiva si ebbe nel

periodo barocco con l'utilizzazione del Pan di Spagna, epoca in cui gli

antichi fasti della gastronomia ed anche della pasticceria siciliana,

furono rinverditi dalle consuetudini di vita spagnola e dai nuovi

ingredienti importati alla America.

Per concludere possiamo dire che oggi non si mangia e non si beve piu' per

sopravvivere, ma si cerca di farlo nel modo migliore, perche' una

necessita' fisiologica si trasformi in piacere.

Brillant Savarin, nel suo libro:"La fisiologia del gusto"

scrive:

"Il Creatore, obbligando l'uomo a mangiare per vivere, lo invita con

l'appetito e lo ricompensa con il piacere".

|

I

ROMANI

I Mamertini, mercenari campani, furono al servizio di Agatocle di Siracusa fino

al 289 a.C. quando, alla sua morte conquistarono Messina. I Mamertini chiesero

aiuto a Roma contro nel 264 a.C. Ebbe cosi inizio la prima guerra punica. La

conquista romana non fu indolore: nel 261 la splendida Agrigento, dopo un

sanguinoso assedio, fu espugnata ed i suoi abitanti trucidati o venduti come

schiavi. Anche la potente Siracusa nel 214 a.C. venne assediata dai Romani, dopo

due anni di duro assedio per il tradimento di alcuni nobili fu conquistata e il

popolo ridotto in schiavitù o trucidato. Fu ucciso anche Archimede che con le

sue geniali macchine di guerra aveva tenuto sotto scacco gli invasori. Polibio

scrisse: I Romani non capirono che in alcune circostanze il genio di un uomo

(Archimede) vale di più di molte braccia

La stessa sorte toccò agli abitanti delle città che resistevano all'invasione,

non c'era alternativa: la sottomissione o la morte. L'insaziabile voglia

imperiale romana è particolarmente stigmatizzata nell'Agricola di Publio

Cornelio Tacito (56 d.C.-117 d.C): “Il depredare, il massacrare e il rapinare

con falsi nomi li chiamano imperium, e dove fanno il deserto lo chiamano pax.”

I

funzionari romani solitamente depredavano a man bassa e tra questi tristemente

famoso è rimasto Verre (I sec. a.C.) che, a suo dire, doveva rubare per tre: per

lui, per gli avvocati che dovevano difenderlo e per i magistrati che l'avrebbero

assolto. Ai veterani romani come premio vennero assegnati vasti possedimenti,

dando cosi origine a quella piaga siciliana dei latifondi, che dovevano

scomparire solo negli anni Cinquanta del secolo scorso, sotto la pressione dei

movimenti contadini.

I

Romani si stabilirono in una Sicilia dalle antiche tradizioni culinarie e in

quasi otto secoli di dominazione hanno lasciato anche qualche traccia. Quando

arrivarono in Sicilia rimasero affascinati dalla grandiosità delle città, dalla

qualità della vita sociale dell'aristocrazia siciliana e dalla raffinata

gastronomia.

Cicerone visitando Siracusa rimase abbagliato della bellezza del tempio di Atena

e scrisse: «Porte più splendide e più squisitamente d'oro e d'argento, non sono

mai esistite in alcun tempio».

Per secoli i Romani avevano avuto una vita semplice ed una cucina frugale e per

loro, mangiare era una necessità corporale e non una gioia del palato. Il

commediografo Plauto ricorda alcuni alimenti della Roma frugale: «Una montagna

di cibo, insalata assiepata con altre ed insaporita con coriandolo, finocchio,

aglio e prezzemolo, inoltre acetanella, cavolo, porro e bietola. Si unisce il

tutto a senape pestata, una cosa orribilmente venefica. Tutto questo è più

adatto ai buoi che agli uomini”. Il nome di molti patrizi romani, in ricordo

della vita sobria, deriva dai legumi: Lentuli (lenticchie), Ciceroni (ceci),

Pisani (piselli), Fabi (fave).

In poco tempo, come tutti i parvenus, superarono i popoli conquistati, dandosi

all'eleganza, allo sfarzo e all'ingordigia. Velleio Patercolo nelle Storie

Romane (30 d.C.) scrive: “Il primo Scipione aveva aperto la strada alla potenza

dei Romani, il secondo l'apri alla lussuria: cosi, una volta rimossa la paura di

Cartagine e sottomessa la rivale non degna dell'impero, non gradualmente ma con

corsa precipitosa ci si allontanò dalla virtù e si passò al vizio; l'antico

costume di vita fu abbandonato e ne fu uno la città passò dalla veglia al sonno,

dalle armi ai pia-ceri, dal lavoro all'ozio».

Roma raggiunse nel II secolo d.C. intorno a due milioni di abitanti. Una simile

popolazione poneva enormi problemi per l'approvvigionamento di cibo e di acqua.

Divenuta potenza globale, importava grandi quantità di derrate alimentari dalle

sue province divenendo l'insaziabile "ventre del mondo".

Molti aristocratici romani si stabilirono in Sicilia costruendo lussuose ed

architettonicamente imponenti residen ze decorate con dipinti, marmi e splendidi

mosaici che ancora ammiriamo nella Villa del Casale a Piazza Armerina (EN),

nella Villa del Tellaro a Noto (SR), nella Villa di Patti Marina (MEL nella

Villa di Real Monte (AG) o nella demus rinvenuta durante il restauro del

Monastero dei Benedettini a Catania

A

differenza dei Siciliani che come Greci bevevano vino solo nei simposi, gli

aristocratici romani mangiavano e bevevano tanto. Le pietanze nelle loro tavole

erano ricercate, esotiche e spezie rare arricchivano il banchetto. Talora

titillavano la gola con una penna di pavone, per vomitare e riempirsi di nuovo.

Seneca, nostalgico delle antiche virtù romane, diceva “Vomitano per mangiare,

mangiano per vomitare, non disdegnano nemmeno per digerire”.

Lo sfarzo, l'eleganza, l'abbondanza dei banchetti romani che spesso si

concludevano in orgia ripetono i modelli iconografici che i Romani avevano

ammirato nelle favolose città siciliane e in quelle della Magna Grecia.

Non é azzardato pensare che l'espressione coniata da Orazio per la Grecia valga

per la nostra isola: “Sicilia capta ferum victorem cepit et artes intulit agrest

Latio”.

Sono state le magnifiche città siceliote caratterizzate anche da un habitat

culturale e vivace a svelare ai Romani la Grecia che conquisteranno solo nel 146

2.C

Non sempre i banchetti evolvevano in volgari orge, i padroni di casa colti e

raffinati davano banchetti dove dominava la distinzione e l'eleganza. Un ricco

menú romano è riportato da Quinto Orazio Flacco (65 a.C.-8 d.C.); “Come

antipasto, cinghiale lucano: era stato cacciato al levarsi dello scirocco cosi

diceva il padrone di casa; a far da contorno ravanelli piccanti, lattuga,

radici, cose da stuzzicare lo stomaco svogliato, raperonzoli, salsa di pesce

porpo e feccia del vino di Coo. Sparecchiata questa portata, un valletto in

veste succinta deterse con uno straccio di porpora il piano d'acero della

mensa... mangiavamo uccelli, frutti di mare, pesci che nascondevano un gusto

diverso da quello consueto come quando mi furono serviti filetti di rombo e di

pesce passero di un sapore per me inusitato... viene allora servita, lunga

distesa nel piatto, una murena, guarnita di gamberetti in umido. E subito

l'anfitrione è stata presa gravida, perché una volta deposte le uova, la sua

carne sarebbe peggiorata” (Satire, libro II, 18)

E

difficile stabilire quanto i Siciliani appresero da Roma e quanto i Romani dalla

Sicilia. Dai Siciliani appresero l'utilizzo dei frutti dell'ulivo e della vite

in cucina. I cuochi siciliani, fra tutti Trimalchio da Siracusa, erano ricercati

nella Roma imperiale. I cuochi servivano l'aristocrazia e l'alta borghesia. La

plebe, quando poteva mangiava puls di farro, un fossile vivente che ha dato il

nome alla farina e oggi ritornato di moda, legumi, verdure. pane nero e qualche

volta carne conservata sotto sale.

Dalle puls che i Romani preparavano con farina di farro discendono le varie

polente. La siciliana arriminata o frascatula, che ha sfamato la povera gente,

diventata ora un raffinato contorno molti piatti di carne. Il curioso nome di

patacò viene dato alla polenta di farina di chiecchiru (cicerchia). A Licodia

Eubea ancora oggi si tiene l'affollata sagra della patacò dove tra balli e

musica si mangia patacò calda, fritta, semplice o con verdure ed aromi. A Troina

la cicerchia si chiama rumaneddu e la polenta si chiama piciocia. In alcuni

paesi dei Nebrodi diventa simulata, farinata nel nisseno, panniccia a Enna. È

strano come in Sicilia uno stesso piatto possa avere nomi così diversi e strani

da non capirne il significato e l'origine.

La passione per le murene in brodo, per le alghe, per i frutti di mare, per le

ostriche e le seppioline ripiene è anche romana. Molte alghe marine sono

consumate ancora. Nel catanese e nel siracusano vengono consumate regolarmente

la curaddina (alga corallina) e u mauru (alga del genere fucus) che si possono

trovare nelle bancarelle della pescheria di Catania, condite con sale e limone.

Di origine romana è la cottura sulla brace del fegato avvolto nella calia (o

mento del maiale).

I

sottaaceti vengono preparati dalle massaie siciliane immergendo le verdure in

tre parti di aceto ed una di salamoia; le stesse modalità sono riportate da

Columella nel “De re rustica”.

Il lievito, u criscenti che faceva crescere il pane lievitandolo, fino a pochi

decenni fa in Sicilia veniva preparato e conservato con lo stesso procedimento

che è riportato da Plinio nella “Naturalis Historia”. Sembra che la lievitazione

sia opera degli Ebrei, anche se nelle festività consumavano pane azimo.

Nell'Esodo (12, 39) si legge: “Essi fecero cuocere sotto forma di focacce azime

la pasta che avevano portato dall'Egitto e non avevano potuto indugiare, né

avevano fatto provviste. Gli Egizi producevano un pane bianco lievitato, l'hori,

che veniva consumato dai nobili. Per millenni nel Mediterraneo il pane lievitato

rimarrà appannaggio delle classi dominanti. Il popolo mangiava focacce azime

fatte con un miscuglio di farina di grano, spelta, crusca, legumi, cereali e

verdure che sono rimasti in Sicilia tra le poche possibilità alimentari fino

alla prima metà del secolo scorso.

L'aristocrazia ed il clero siciliani gustavano fave e ceci solo in occasio-ni di

eventi luttuosi. Fave e ceci erano legumi rituali dedicati ai defunti e facevano

parte del piatto dei banchetti funebri. I Romani avevano ereditato queste usanze

dai Greci di Sicilia. Nelle Antesterie si cucinavano fave e ceci che poste sugli

altari venivano offerte al defunti. La Chiesa romana non potendo abolire questi

riti pagani li adattò.

A

Bronte i baccelli di fave, espressione di lutto e mestizia, addobbano i

crocifissi che, preceduti dal suono legnoso della troccula (greco trocès,

crepitacolo), il venerdi di passione sfilano per le vie del paese. Le fave

divennero cibo di precetto nelle veglie per la commemorazione dei defunti. In

Sicilia si mangiavano i “favi a

Cunigghiu” che ad Acireale si chiamavano “favi n'quasuni” e a Bronte “favi

n'grill”. Fave rammollate in acqua e condite con olio, origano, aglio e

peperoncino

I

nostri sformati affondano le radici. nelle torte salate di formaggio e di

verdure che una costante nei banchetti romani.

La 'mpanata con tutte le sue varianti siciliane (scacciata, scaccia, fuazza,

pastizzo, u pistuni missinisi, la comisana mitilugghia, il siracusano scacciuni,

l'in figghiulata di Rosolini) trova le radici nella pasta di pane farcita con

formaggio e cotta al forno. La farcia nella 'mpanata dipende spesso dalla

disponibilità degli ingredienti e dalla fantasia della massaia. “U chinu da 'mpanata”

che Pirandello usa come metafora nel Berretto a sonagli, è sempre una sorpresa.

Le 'mpanate siciliane, dove i sapori e i profumi sono nascosti in una dorata

crosta di pane, sprigionano tutta la loro fragranza quando si affonda il

coltello.

I

Romani preparavano le polpette. Apicio ne propone una ricetta: “Amalgamare la

carne tritata con mollica di pane inbevuta nel vino, pepe, garum, pinoli, fare

polpette e rosolarle nelle caraeunum (mosto cotto ridotto a meta)”. I Siciliani

da sempre riducono in polpette un pò di tutto: carne, pesce, verdura, uova,

formaggio e le 'ngranciano (rosolano) nell'olio.

I

Romani gustavano le ovamele: frittate condite con pepe e miele che ricordano le

omelette.

Il patè (pasticium) di fegato d'oca sembra romano, Plinio il Vecchio racconta

che Apicio immobilizzava le oche inchiodando le membrane interdigitali su una

tavola e le ingozzava di fichi miele e vino così il fegato (allora chiamato

iecur) raggiungeva dimensioni impressionanti. Lo iecur ficatum, ingrossato a

causa dei fichi, raggiungengeva dimensioni tali da essere chiamato solo ficatum;

termine rimasto nelle lingue neolatine (fegato in italiano, foie in francese,

higuado in spagnolo).

Anche il patè di olive nere non è altro che l'epityrum romano. Ancora oggi

gustiamo, con qualche modifica, le olive che Catone riporta nel De Agricultura:

"Togli il nocciolo a olive nere, bianche, screziate. Falle a pezzetti e aggiungi

olio, aceto, cumino, finocchio, menta; mettile in una ciotola di terra cotta.

Devono essere coperte dall'olio. Gustale cosi”.

Il “moretum romano”. Un pesto realizzato a freddo pestando nel mortaio erbe

aromatiche, formaggio, aglio, noci, aceto, sale e amalgamato con olio potrebbe

essere il progenitore dei pesti siciliani: il pesto trapanese che alcuni

vogliono far risalire all'agliata ligure, il pesto catanese, il pesto di

pistacchi brontesi, il pesto di olive. I Romani lo spalmavano su fette di pane.

Ricette del moretum si trovano nel “De re rustica” di Columella e in un poemetto

intitolato Moretum attribuito a Virgilio.

L'uso delle spezie era diffuso nella Roma imperiale. Il pepe è presente in molte

ricette di Apicio. Plinio il Vecchio ne considerava l'uso un segno della follia

popolare. Nella sua Naturalis historia ne riporta i costi elevati che variavano

da 45 denari al chilo per il pepe lungo, e 9 denari per il pepe nero. Ovidio

suggerisce, per risolvere i sessuali, di applicare localmente pepe mescolato a

semi di ortica.

Il sapa romano, mosto evaporato per un terzo, è il nostro vinu cottu, che lo

prepariamo con il mosto di vino come i Plinio disprezzava il popolare sapa che

era stato inventato per falsificare il dolce miele.

I

Romani conoscevano la canna da zucchero (saccaron) ma non sapevano estrarre lo

zucchero. Plinio scriveva: “Una massa simile al miele, raccolta in canne, bianca

come la gomma, fragile tra i denti, della grandezza massima di una mandorla è

impiegata solo come medicamento”.

IL SALE E

IL GARUM

I

Romani migliorarono e potenziarono la tecnica della salatura per conservare le

carni ed i pesci che dovevano esportare nelle varie regioni dell'Impero. In

Sicilia la produzione di sale era abbondante. Erano stati i romani a

perfezionare nel trapanese l'estrazione del sale dal mare con tecniche ancora

oggi in uso. Lo storico Tommaso Porcacchi. (1530- 1585) scrive: “Il quale (sale)

nasceva ancho da se stesso dalla schiuma dell'acqua marina che resta negli

scogli e negli estremi liti, presso l'idedeo Drepano".

I

Romani utilizzavano il sale non solo per conservare le vivande ma anche a fini

alimentari. Davano ai soldati una parte della paga sotto forma di sacchetti di

sale (da dove salario). Con Federico II il sale diventerà monopolio di stato.

Le terribili salse che i Romani avevano imparato dagli etruschi, come il garum

che spalmavano e servivano durante i banchetti che Plinio definiva marciume di

"cose putrefatte", non hanno contaminato la cucina siciliana. Il garum non

soddisfava i gusti di molti Romani. Seneca scrive a Lucillo: «Quel garum

preziosa poltiglia di pesci guasti, non credi che ti bruci le budella col suo

piccante marciume?”

Col garum i Romani condivano tutto e fungeva anche da sostituto del sale.

Il garum entrò nella farmacopea dell'antica Roma. Plinio (Libro XXX, 96) scrive

che col garum si guariscono ustioni recenti... è utile contro i morsi del cane e

sopratutto del coccodrillo e per le ferite che si diffondono e si infettano.

I

Siciliani, i Campani e gli Spagnoli lo producevano per farlo gustare ai Romani.

Pregiato era il garum di Cartagena (Spagna) confezionato in ampolle da due litri

e dal costo proibitivo di mille sesterzi (circa 1.000 €). Il giudizio di Plinio

il Vecchio nella Naturalis Historiae (77 d.C.) sul garum, se si pensa alla sua

composizione, è stato benevolo: «Si salino in un recipiente le interiora di

pesci e vi si aggiungano pesci di piccola taglia come sardine, triglie, menole e

bavose, che vanno anch'essi salati; poi si facciano ritirare al sole, mescolando

sovente. Quando sono ben marciti, si passi tutto al setaccio. La massa che

rimane nel setaccio si chiama alec; il liquido che passa è il liquamen. Anche

gli Islamici hanno una salsa simile al garum: il murri di pesce.

In Campania si prepara ancora un condimento dal profumo e dal sapo-re intenso:

la colatura di alici. Questa antica salsa è la versione raffinata del garum

romano. Ho avuto modo qualche anno fa di assaporarla in un ristorante di Cetara

(Salerno). Anche la sardella calabrese ricorda il garum romano.

Recentemente una azienda siciliana ha riscoperto, dopo secoli di oblio, la

ricetta del garum romano. Viene preparato con frattaglie di tonno macerate con

sale, timo, finocchietto selvatico, menta e rosmarino posto in contenitori di

vetro.

Fonte: SPIGOLATURE STORICHE

SULLA CUCINA DI SICILIA – Gino Schilirò – Aracne editrice 2019 -

©

tutti i diritti riservati - esclusiva

concessione del Prof. Schilirò per il sito web mimmorapisarda.it

|

È

certo che un record dell'arte culinaria di questa terra è quello delle

svariatissime influenze che sulla gastronomia siciliana vennero

sovrapponendosi via via: Greci, Romani, Arabi, Normanni, Angioini,

Aragonesi, Spagnoli, Inglesi... popoli provenienti dalle più lontane

contrade convennero nell'isola del sole e dei limoni portando, insieme a

brame di possesso e a progetti di conquista, usanze e ingredienti che si

innestarono, fondendovisi senza difficoltà, sulle tradizioni locali.

Cucina

tipicamente mediterranea, i suoi temi fondamentali sono olio, pasta,

pesce, frutta, ortaggi, erbe aromatiche; ma a questa base colorata e

fragrante, e che è identica a tutte le cucine meridionali italiane, si

aggiungono echi, sapori, profumi nuovi, di varia provenienza, spesso

inediti per il palato continentale, che derivano appunto dalla storia.

La

gamma dei piatti e delle creazioni è straordinariamente ricca ed è

particolarmente evidente nelle famiglie, sia in quelle modeste sia in

quelle aristocratiche.

Se

si ripercorrono il difficile passato della Sicilia e i vari periodi

delle dominazioni che l'isola subì, si ritrovano - una per una - le

tessere di quel mosaico policromo e ghiottosissimo che è il suo attuale

patrimonio gastronomico.

Della

Magna Grecia restano intatti i sapori

delle olive, della ricotta salata, del miele dei fiori, del pesce,

dell'omerico agnello alla brace e soprattutto del vino.

Al

periodo

romano risalgono invece piatti come le seppie ripiene, le cipolle al

forno, il "maccu", purea di fave cotte in acqua insaporita con

erbe aromatiche, che si condisce con olio crudo e si mangia con pane o

pasta. È un piatto semplice, che oggi si trova quasi soltanto

nell'interno dell'isola: per secoli è stato il cibo più frequente del

contadino e dello zolfataro, che se lo portavano, dentro la "quartara"

o anfora di terracotta, nei campi e in miniera.

Alla

dominazione araba riportano invece piatti di netto stampo orientale,

come il "cuscusu" (la forma più elementare e primitiva di

pasta alimentare che si conosca, minutissime palline di farina di semola

e acqua che vengono lasciate ad asciugare al sole e conservate) con cui

si realizza la famosa zuppa di pesce del Trapanese; la

"cassata", che certamente è il dolce più classico della

fantasmagoria dolciaria isolana; la "cubbaita", torrone al

miele con semi di sesamo e mandorle, e il gelido nettare che gli Arabi chiamavano "sciarbàt" e che univa alla neve prelevata

dall'Etna le essenze profumate di agrumi, frutti e fiori: da qui venne

il "sorbetto" che i gelatai siciliani portarono a fama

mondiale. Fu, quello arabo, il periodo in cui la Sicilia assunse ancor

più l'aspetto di isola felice, profumata e lussureggiante come un

giardino. Nuove colture (riso, agrumi, canna da zucchero, anice, ecc.),

nuove importazioni (spezie e droghe), nuovi impianti (le tonnare, per

esempio): nel generale fervore anche la tavola divenne più sofisticata

ed elaborata.

Al

periodo del dominio angioino e aragonese risale il popolare

"farsumagru",

che prima si chiamò "rollò", dal francese "roulé",

e che è l'indiscusso sovrano dei piatti siciliani a base di carne: un

ricco arrotolato di vitello che racchiude una farcia piena di ogni

bendiddio.

Echi di usanze

francesi si trovano in piatti popolari che ne

scimmiottano il nome con una certa ironia, come la "pasta cacata",

condita con ricotta fresca e un densissimo ragù, alla quale in qualche

modo si contrappone la semplicissima pasta e ricotta che dimostra come

la cucina siciliana riesce, grazie alla straordinaria qualità delle

materie prime, a creare nel modo più semplice una preparazione

magnifica. La ricetta arriva dalla tradizione popolare, sempre basata su

accostamenti elementari, e ricorda in qualche modo quella laziale dei

bucatini "cacio e pepe". In questo caso la pasta è del tipo

corto, formato ditalini o conchigliette. La ricotta deve essere

freschissima e va diluita in una tazza con un poco di acqua di cottura

della pasta. Alla fine si condisce tutto insieme e si completa con una

spolverata di pecorino grattugiato. Di origine francese è anche

l'"ancidda brudacchiata", che è la traduzione di

"anguilla in brouet", cucinata con pepe, zenzero, cannella,

chiodi di garofano e zafferano sciolto nel vino.

Si

giunge così al lungo periodo della dominazione spagnola in

Sicilia;

l'epoca dei Viceré. Al seguito dei Conquistadores spagnoli di ritorno

dall'America, si diffuse in Europa il pomodoro che, nel Sud d'Italia e

quindi anche in Sicilia, ebbe enorme fortuna trovando terreno ideale.

Pochi anni dopo fu la volta di un'altra protagonista della cucina

meridionale, la melanzana, anch'essa di origine sudamericana. Si

crearono con questi ortaggi piatti come la "caponata" di

verdure, tuttora uno dei più caratteristici e diffusi dell'isola. In

questo stesso periodo nacque il Pan di Spagna, base di molti dolci, e si

diffuse il cioccolato.

Il

capitolo più celebre della cucina siciliana è quello baronale. Nelle

sontuose dimore dei gattopardi dei secoli XVIII e XIX la tavola

raggiunse opulenza e fasto straordinari.

Il

popolo non aveva di che sfamarsi, ma i baroni e gli alti prelati si

contendevano i più abili "monsù", cioè i maestri della

cucina (dal francese "monsieur") che prendevano al loro

servizio per avere sempre una tavola ricca di invenzioni spettacolari.

È

rimasta celebre la descrizione che fece l'inglese Patrick Brydone di un

pranzo offerto nel giugno del 1770 dalla nobiltà di Agrigento al

proprio vescovo. "A tavola eravamo esattamente in trenta, ma sulla

mia parola non credo che i piatti siano stati meno di un centinaio.

Erano tutti guarniti con le salse più succulente e delicate... Non

mancava nulla di ciò che può stimolare e stuzzicare il

palato...". Tra le portate, quelle che più colpirono il

viaggiatore inglese furono le murene e il fegato di polli fatto

ingrossare a dismisura. A un certo punto del banchetto ci fu un

interessante scambio eno-gastronomico perché gli invitati britannici

furono pregati di preparare un ponce, bevanda di cui in Sicilia si era

sentito parlare ma che non si era ancora assaggiata. L'accoglienza fu

entusiasta, ma l'incredibile pranzo aveva in serbo altre sorprese. Al

momento dei dessert, continua il cronista anglosassone, "uno dei

camerieri offrì al capitano il simulacro di una bella pesca e questi,

impreparato a qualsiasi inganno, non dubitò affatto che si trattasse di

un frutto vero. Tagliatala in due, se ne cacciò subito in bocca una

grossa metà... ma tosto il freddo violento ebbe la meglio ed egli

cominciò a rotolare la pesca da una parte all'altra della bocca, con

gli occhi che gli lacrimavano; finché, non potendone più, la sputò

nel piatto imprecando: "Una palla di neve dipinta, perdio!"".

La

gustosa descrizione di Brydone offre la testimonianza storica di un'arte

- quella dolciaria, in particolare quella dei gelati - che non è andata

perduta. Basta entrare nelle più importanti gelaterie di Palermo, di

Catania, di Messina per capire come il gelato sia una tradizione

secolare. Nella rutilante esposizione di "spumoni", "spongati",

granite, "geli", "pezzi duri", sorbetti, si

incontrano tutti i gusti possibili e immaginabili: fra gli altri, il

gelato di fico d'India, il frutto-simbolo della Sicilia, e quello di

gelsomino o "scursunera", in cui si vorrebbe affondare la

lingua ma anche il naso, irresistibilmente. Straordinario è anche il

"gelu di meluni": è un gelato di cocomero in cui, nella pasta

spumosa e vermiglia dell'anguria occhieggiano pezzetti di cioccolato

amaro che imitano perfettamente i semi del frutto.

L'arte

della rappresentazione, la ricerca puntuale della verosimiglianza, la

perfetta abilità nell'imitazione sono caratteristiche tipicamente

siciliane e hanno la massima espressione nei celebri frutti di

"pasta reale" o "della Martorana", dal nome del

convento palermitano che anticamente aveva il monopolio di questa

preparazione. Questi dolci prelibati sono a base di pasta di mandorle la

cui consistenza morbida, plasmabile come creta, permette di modellare

qualsiasi forma: vengono di preferenza riprodotti frutti che,

opportunamente colorati, sono una vera e propria sfida alla natura e

compongono bellissime "nature morte". Altri soggetti

tradizionali sono agnelli pasquali, pesci e in genere simboli religiosi.

|

|

Peccati

di gola grazie agli arabi

La pasticceria siciliana presenta molte affinità con i gusti

esotici importati dall'Oriente: pistacchio, cannella e zucchero

Tre

sono le fonti a cui si rifà la cucina siciliana in fatto di dolci:

la prima è l'ambiente contadino, dove spettava alle donne

nell'approssimarsi di ogni festa religiosa e familiare, preparare i

dolci previsti per tali ricorrenze. Così, per la nascita del

primogenito maschio, considerato nel mondo contadino una vera e

propria provvidenza divina, si usava regalare una treccia di zucca

candita legata con un nastro rosso, ch'è un chiaro segno contro il

malocchio. La seconda fonte è legata ai monasteri, dove le monache

di clausura preparavano, inventandoli di volta in volta, dolci

ricchi e fantasiosi, che si tramandano fino ad oggi, esclusivamente

entro le mura dei conventi.

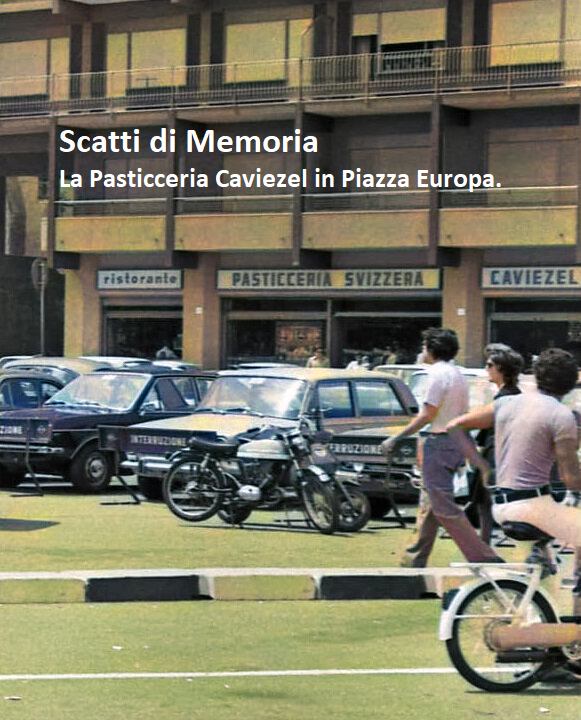

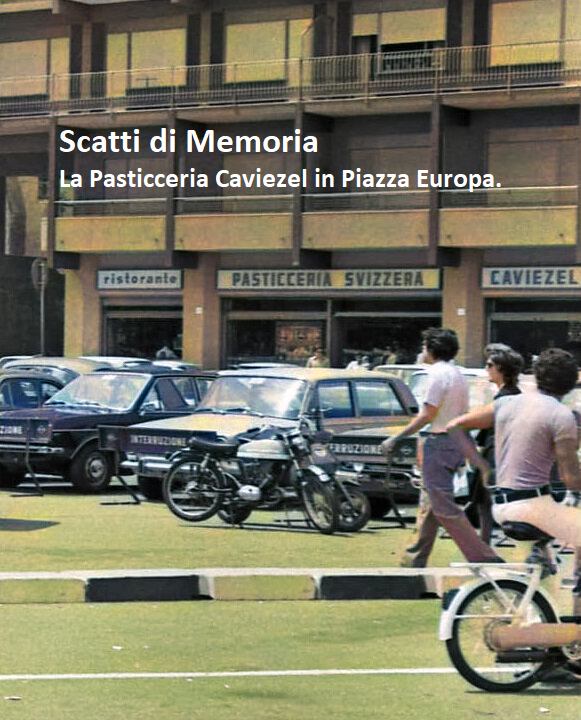

La terza fonte è, infine, quella di

più recente acquisizione, e riguarda la raffinata pasticceria

importata in Sicilia da valenti pasticceri svizzeri, che dall'inizio

del secolo scorso si trasferirono nell'isola. Infatti i dolci

siciliani più conosciuti sono proprio quelli appartenenti alla

pasticceria svizzero-siciliana, che si trova in tutte le principali

città d'Italia. Fra le molte dominazioni che si sono

succedute nell'isola è sicuramente quella araba che ha impresso di

più la propria impronta, perché ha introdotto alcuni elementi,

quali il pistacchio, la cannella e lo zucchero, di cui si fa largo

uso nella preparazioni di molti dolci siciliani. Ma è attraverso la

creatività che la pasticceria siciliana tradizionale si rivela

ricca e variata, anche quando impiega ingredienti semplici e poveri:

la ciaurrina, un antico dolce tradizionale, ha come unico

ingrediente il miele. La terza fonte è, infine, quella di

più recente acquisizione, e riguarda la raffinata pasticceria

importata in Sicilia da valenti pasticceri svizzeri, che dall'inizio

del secolo scorso si trasferirono nell'isola. Infatti i dolci

siciliani più conosciuti sono proprio quelli appartenenti alla

pasticceria svizzero-siciliana, che si trova in tutte le principali

città d'Italia. Fra le molte dominazioni che si sono

succedute nell'isola è sicuramente quella araba che ha impresso di

più la propria impronta, perché ha introdotto alcuni elementi,

quali il pistacchio, la cannella e lo zucchero, di cui si fa largo

uso nella preparazioni di molti dolci siciliani. Ma è attraverso la

creatività che la pasticceria siciliana tradizionale si rivela

ricca e variata, anche quando impiega ingredienti semplici e poveri:

la ciaurrina, un antico dolce tradizionale, ha come unico

ingrediente il miele.

Ogni provincia della Sicilia conserva una propria tradizione in

fatto di dolci, così come per ogni festa popolare, religiosa e

familiare. La Pasqua e la commemorazione dei defunti sono le

festività più celebrate nell'isola. La settimana santa, tanto

sentita in tutta la Sicilia, diventa anche l'occasione per preparare

una varietà di dolci e pani rituali, legati al significato

religioso della Pasqua, elaborati con gli stessi usi che fanno parte

della tradizione agropastorale, presente non solo nella storia della

Sicilia, ma in quella dei popoli mediterranei. I pani rituali,

preparati a base di farina, uova, zucchero, pasta reale e ricotta,

sono vere e proprie specialità a cui vengono date forme diverse in

base ai riferimenti simbolici religiosi.

Oggi è usuale vedere in bella mostra, nelle vetrine delle

pasticcerie, vassoi con la frutta martorana, modellata da abili

pasticceri. Mentre tanti dolci sono diffusi in ogni parte

dell'isola, altri restano circoscritti a livello locale: la

pignolata a Messina, le crespelle a Catania, il

riso mantecato ad Enna, le arancine dolci ripiene di cioccolato e il

gelo di mellone a Palermo, le schiumette a Siracusa e le

impanatiglie a Ragusa. Alcuni dolci vengono preparati esclusivamente

in alcuni periodi dell'anno o per determinate festività patronali.

Simbolo gastronomico per eccellenza della Sicilia è la cassata,

tradizionale un tempo solo nel periodo di Pasqua, è oggi reperibile

tutto l'anno. Il nome deriva dall'arabo "qasat" che

significa scodella rotonda. È un dolce trionfale, un involucro di

pan di Spagna ripieno con una crema di ricotta freschissima

insaporita alla vaniglia e a un liquore dolce o rum, arricchita con

pezzetti di cioccolato, dadini di frutta candita, ricoperta con una

glassa verde al pistacchio e decorata con altra frutta candita,

scorzette d'arancia e altro.

Un altro esempio della rinomata dolceria siciliana legata alla

pasqua sono i quaresimali, croccanti biscotti fatti con le mandorle,

che nascono come pietanze votive legate alla Quaresima.

Dulcis in fundo, non sono da trascurare i gelati, che si mangiano in

ogni stagione, e quelli siciliani, sono indiscutibilmente i

sorbettieri più rinomati del mondo. I "gelatai" sono

capaci di inventare migliaia di gusti servendosi di tutti i tipi di

frutta fresca, secca o anche fiori, come il gelato di scurzunera

(gelsomino) che é in assoluto il più caratteristico.

Posto di rilievo, infine, si deve dare ai sorbetti (gelati senza

aggiunta di latte) ed alle granite, al limone, al caffè ed alle

mandorle, gradita pausa rinfrescante soprattutto nelle giornate

estive.

In Sicilia non c'è stagione che non abbia i suoi dolci

caratteristici. Nei sapori di un pasticcino, di una torta o di un

gelato, è possibile scoprire le millenarie stratificazioni lasciate

da tutti i popoli che hanno attraversato l'isola.

Le tradizioni gastronomiche di un luogo, infatti, come sempre

accade, dipendono dalla storia, dal clima ed anche dalla religione.

E così in Sicilia, in particolare a Palermo, da sempre sede dei

governanti stranieri, la necessità da parte dei cuochi di

trasformare cibi poveri, essenziali e genuini in pietanze che

mostrassero all'occhio critico dei regnanti, sfarzo e ricchezza ha

portato ad una varietà di sapori

e di decorazioni, che si riscontra soprattutto nei dolci.

Gli aspetti più evidenti della pasticceria siciliana sono

soprattutto due: le profonde radici arabe e il successivo sviluppo

nelle cucine conventuali.

È soprattutto durante le ricorrenze più importanti come il Natale,

il Carnevale e la Pasqua che la gastronomia siciliana dà davvero il

massimo, grazie ad alcuni piatti che oramai rientrano a pieno titolo

nella tradizione culinaria.

Simbolo gastronomico della Sicilia è la cassata, tradizionale un

tempo solo nel periodo di Pasqua, è reperibile tutto l'anno. Il

nome deriva dall'arabo "qasat" che significa scodella

rotonda. È un dolce trionfale, un involucro di pan di Spagna

ripieno con una crema di ricotta insaporita alla vaniglia e a un

liquore dolce o rum, arricchita con pezzetti di cioccolato, frutta

candita, ricoperta con una glassa verde al pistacchio e decorata con

altra frutta candita e scorzette d'aranci.

In occasione del Natale la cassata è uno dei dolci tipici,

richiesto in tutte le pasticcerie dell'isola, ma anche in numerose

località italiane. Insieme alla cassata è il buccellato. Dolce

ripieno di fichi secchi (o marmellata di fico), cioccolato, noci,

mandorle, uva passa, di origine antica, prende il nome dal tardo

latino buccellatum, cioè pane da trasformare in buccelli, ossia

bocconi, per la sua morbidezza.

Tipico dolce delle feste di Natale e delle cene di San Giuseppe è,

inoltre, la cubbaita, croccante dolce, fatto di semi di sesamo e

mandorle, cotti nel miele ibleo. Ed ancora i torroni, tipici

dell'interno dell'isola, che si presentano con il miele, con il

cioccolato oppure con mandorle e pistacchi. "Corona del pranzo

carnevalesco", a detta del Pitrè, il maggiore studioso del

folklore siciliano, il cannolo è una cialda farcita con ricotta

zuccherata ed aromatizzata, guarnita con canditi d'arancia,

cioccolato e zucchero a velo.

|

|

"Norma" a Catania non solo significa

"Musica", ma anche il "non plus ultra" di ogni cosa: infatti

l’omaggio al Cigno catanese, autore di Norma, è stato ed è sempre senza

riserve. Ma anche se dovessimo scrivere "norma" con la enne minuscola,

avremmo sentenziato: pasta secondo l’alta tradizione degli antichi buongustai

catanesi. "Pari

‘na Norma", sembra una Norma, era ed è il paragone corrente per l’iperbolica

mania di cui sono sempre stati affetti gli abitanti della città.

Da

quando questo paragone è stato dedicato alla popolare pasta? Nel 1920 in casa

Musco-Pandolfini in via Etnea, si svolse un pranzo che adesso ci appare in tutta

la sua storica prospettiva. Il grande attore e mimo catanese Angelo Musco era

ancora celibe e viveva presso la diletta sorella Anna, sposata con Giuseppe

Pandolfini. La coppia aveva due figli, il celebre caratterista Turi Pandolfini e

Janu, prima teatrante, poi titolare di un notissimo negozio d’abbigliamento.

Janu era sposato con la signora Saridda D’Urso, nel cui Da

quando questo paragone è stato dedicato alla popolare pasta? Nel 1920 in casa

Musco-Pandolfini in via Etnea, si svolse un pranzo che adesso ci appare in tutta

la sua storica prospettiva. Il grande attore e mimo catanese Angelo Musco era

ancora celibe e viveva presso la diletta sorella Anna, sposata con Giuseppe

Pandolfini. La coppia aveva due figli, il celebre caratterista Turi Pandolfini e

Janu, prima teatrante, poi titolare di un notissimo negozio d’abbigliamento.

Janu era sposato con la signora Saridda D’Urso, nel cui appartamento troviamo

riuniti a tavola Angelo Musco, Turi e Janu Pandolfini e i noti commediografi e

giornalisti Nino Martoglio, Pippo Marchese e Peppino Fazio. Quando Donna Saridda

portò a tavola gli appetitosi spaghetti con la salsa di pomodoro, basilico,

melanzane fritte e ricotta salata grattugiata, dopo le prime religiose

forchettate, da quel galante poeta e buongustaio che era, Nino Martoglio volle

complimentarsi con l’autrice con queste precise parole: "Signora Saridda,

chista è ‘na vera Norma!". Naturalmente, stante la presenza di tanti e

così autorevoli "gazzettini", la frase immediatamente si riseppe in

tutta via Etnea, da sempre salotto e curtigghiu dei catanesi. E dunque Nino

Martoglio, indimenticato autore di Centona e delle più vivaci commedie del

teatro siciliano, viene definitivamente accreditato dell’onore di aver

ufficialmente battezzato "alla Norma" la popolare pasta catanese,

anche se, come appare probabile, non fece altro che ripetere una felice

espressione già coniata con straordinaria efficacia dal popolo, per un diretto

ma sentitissimo omaggio all’arte di Vincenzo Bellini

appartamento troviamo

riuniti a tavola Angelo Musco, Turi e Janu Pandolfini e i noti commediografi e

giornalisti Nino Martoglio, Pippo Marchese e Peppino Fazio. Quando Donna Saridda

portò a tavola gli appetitosi spaghetti con la salsa di pomodoro, basilico,

melanzane fritte e ricotta salata grattugiata, dopo le prime religiose

forchettate, da quel galante poeta e buongustaio che era, Nino Martoglio volle

complimentarsi con l’autrice con queste precise parole: "Signora Saridda,

chista è ‘na vera Norma!". Naturalmente, stante la presenza di tanti e

così autorevoli "gazzettini", la frase immediatamente si riseppe in

tutta via Etnea, da sempre salotto e curtigghiu dei catanesi. E dunque Nino

Martoglio, indimenticato autore di Centona e delle più vivaci commedie del

teatro siciliano, viene definitivamente accreditato dell’onore di aver

ufficialmente battezzato "alla Norma" la popolare pasta catanese,

anche se, come appare probabile, non fece altro che ripetere una felice

espressione già coniata con straordinaria efficacia dal popolo, per un diretto

ma sentitissimo omaggio all’arte di Vincenzo Bellini

|

|

Vuoi

sapere proprio tutto? Clicca

qui |

|

|

|

L'Azienda

In una citta' golosa e raffinata come Catania, la

Pasticceria Savia incarna i fasti della dolcezza, tra cannoli invitanti e

cassate variopinte, tra paste di mandorla e l'esplosione di colori del

marzapane.

Come consuetudine cittadina,da piu' di Un Secolo, dal

caffe' all'aperitivo,dall'arancina al pasticcino, a seconda dell'ora e degli

impegni, la Pasticceria Savia e' la meta preferita da giovani e meno giovani

impiegati e manager ranpanti nella pausa pranzo.

Fu fondata nel 1897 dai coniugi Angelo ed Elisabetta

Savia in quella zona anticamente chiamata Piano di Nicosia. Da li' mosse i

primi passi e accrebbe la sua esperienza grazie all'intuito e alla sagacia

di Alfio e Carmelina Savia trovo' degna sistemazione nel cuore della citta';

Per i pochi che non lo sapessero la Pasticceria Savia si

trova incastonata ad angolo tra la via Etnea e la Via Umberto, in quello che

Federico de Roberto battezzo' col nome prestigioso di Salotto di Catania.

In quell'illustre angolo matura, grazie ad Angelo Savia,

la tradizione dolciaria che trova i suoi punti di forza nell'eccelsa qualità

delle materie prime, nella magistrale professionalita' e cortesia del suo

personale e nel confezionamento dei prodotti sempre freschi e fragranti.

Forte di questi capisaldi la Pasticceria Savia ha

iniziato un nuovo capitolo della sua storia Da oggi insieme ai nipoti

Alessandro e Claudio, si presenta alla clientela in una veste completamente

rinnovata, conservando sempre la qualita' e le tradizioni di un tempo.

(savia.it)

|

Zio Angelo Savia

Una guerra antica, tutta catanese. Ma Savia è

l'arancino per antonomasia.

Clicca qui sotto per conoscere

tutto sull'arancino e la guerra con l'arancina

palermitana

L'

Azienda fu fondata negli anni trenta dal maestro pasticciere Gaetano

Spinella,

che volle allocarla nel "salotto buono" di Catania in via

Etnea, 300 di fronte al giardino Bellini. La

maestria del fondatore, rispettoso dei canoni della migliore

tradizione dolciaria siciliana, ne determinò un immediato successo.

Dal

1996 la società "Pasticcerie Siciliane Riunite" ha rilevato

l'Azienda, introducendo nella gestione moderni criteri manageriali che

si sono integrati ai sapienti insegnamenti del fondatore.

Gaetano

Mantegna aveva appena 10 anni quando inizia l'attività di apprendista

pasticcere. Nel 1946 decide di realizzare il sogno di una vita: aprire una

pasticceria tutta sua al centro di Catania.

La passione del fondatore, da subito, è rivolta verso le due specialità che

presto diventano i must della pasticceria: la gelateria, la pasticceria e le

"sculture" di martorana che, per bontà, bellezza e perfezione delle

fogge, diventano sempre più richieste e apprezzate in Sicilia e all'estero.

In

occasione dell'inaugurazione, Gaetano Mantegna realizza una delle sue celebri

sculture: un bellissimo pesce spada di martorana di 5 kg completamente

modellato a mano. L'opera ha avuto un successo tale da essere acquistata da un

ufficiale americano per poi donarla ad una baronessa inglese.

Già nel 1950 Mantegna vince il suo primo concorso per la realizzazione di una

vetrina straordinaria; i premi continuano fino alla medaglia d'oro del "Fipper"

e dell' "Aquila d'oro" della Confcommercio. In seguito, grazie

all'intraprendenza di Gaetano Mantegna, inizia in Sicilia la produzione

industriale del classico panettone milanese e dei gelati artigianali.

Una lunga storia fatta di passione e fantasia che ha continuato, negli anni,

ad entusiasmare generazioni di golosi.

Da

sempre situata in Via Etnea a Catania, in pieno centro storico, la pasticceria

Mantegna ha subìto negli anni importanti trasformazioni.

Oggi, infatti, Casa Mantegna non è solo sinonimo di qualità e bontà dei

prodotti che, oggi come ieri, continuano a vivere grazie alle antiche ricette

del nonno Gaetano; al fattore dolcezza, si è aggiunto anche l'eleganza degli

ambienti della nuova sala: "living room cafè". Un luogo di ritrovo

in cui la varietà dei sapori si coniuga con il servizio impeccabile di un

personale specializzato nel presentare the, cioccolate, cocktails e gustosi

aperitivi.

A

Belpasso, suo paese natale, il cavaliere del lavoro Francesco Condorelli

rappresentava una istituzione, cosi come la sua industria dolciaria, che proprio

lo scorso anno ha festeggiato trenta anni di attività e di successi, derivati,

in rnassima parte, dai torroncini commercializzati in tutto il mondo.

La

notizia della scomparsa di Condorelli, ha offerto l'occasione per scoprire un

personaggio che con i suoi 91 anni di esistenza pienamente vissuta, ha

contrassegnato una pagina positiva dell'imprenditorialità siciliana sin da

quando, ventunenne, nel 1933, divenne proprietario della pasticceria di Borrello.

Spirito

irrequieto e curioso, Condorelli conobbe anche l'esperienza dell'emigrazione.

Per un breve periodo della sua vita, su sollecitazione di un conoscente, decise

di trasferirsi in Istria e nel 1939 giunse a Pola. L’avventura istriana fu

breve, cosi come quella che lo portò, dopo la guerra, a Malta. Tornato

definitivamente in Sicilia, nonostante fosse provato dai combattirnenti e dalla

prigionia patita, mostrò tutta la sua tempra e si fece protagonista della

locale vita imprenditoriale. La sua pasticceria cominciò ad essere frequentata

dalle numerose comitive di gitanti che passavano da Belpasso, per salire a fare

escursioni sull'Etna. Con le sue granite Condorelli fece ancora più dolci gli

anni della- dolcevita- come rivelano le foto che lo ritraggono, sempre

elegantissimo e sorridente, accanto ai personaggi famosi dell'epoca, spesso

appartenenti al mondo dello spettacolo. Aneddoti, racconti, episodi e ricordi

biografici furono raccolti dal Condorelli in un volume di ricordi, "La mia

vita", pubblicato recentemente da Maimone. Nelle pagine autobiografiche,

con la memoria prodigiosa che lo contraddistingueva, il cavaliere ci permette di

entrare nel suo mondo più intime, in quello dei suoi affetti, ma anche nella

vita sociale ed economica della provincia etnea. Significativi, per i dettagli e

gli spunti di riflessione, le pagine che egli dedica agli anni del boom

economico, quando la vita della zona etnea, pur tra gli alti e bassi dovuti alle

difficoltà del la ripesa post bellica, fece di Catania la Milano del Sud.

A

questo processo di sviluppo contribuii anche l'attività imprenditoriale di

Condorelli. Ma il vero salto di qualità egli lo fece negli anni Settanta,

quando inventò un prodotto - il torrone morbido monodose con glassa - che ha

conquistato il mercato mondiale per la stia bontà e per merito di una abile

campagna pubblicitaria, affidata a personaggi siciliani che hanno avuto successo

nel mondo dello spettacolo. I messaggi promozionali e innovativi - celebre gli

spot con i Re Magi - identificano immediatamente ed efficacemente i "Torroncini

CondorelIi". Ma forse non tutti sanno che l'ìdea del morbido monodose

maturò in seguito ad una cena in casa di una vedova a Venaria Reale in

provincia di Torino. Quella sera il dolce era proprio una stecca di torrone che

venne rotto con un grosso coltello in parti disegnali. A Condorelli, che era

l'ospite, fu dato il pezzo più grosso e questo non gli sembrò giusto, per non

parlare dei problemi di masticazione che, a causa della durezza, creava

soprattutto alle persone anziane Gli balenò l'idea di un torrone morbido, dal

gusto delicato, incartato in porzioni singole. E da qui anche il salto di

qualità perché il marchio Condorelli divenne presto sinonimo di torroncino.

Oggi nell'industria dolciaria Condorelli si trasformano ogni giorno settemila

chili di mandorle per confezionare 15 mila chili di torrone morbido ricoperto in

sette glasse diverse, L'industria dà lavoro a 54 dipendenti fissi, a 66

stagionali e a 96 agenti, che coprono tutto il territorio nazionale. Sono cifre

imponenti e - siamo certi - destinate ad accrescersi con la istituzione della

Fondazione, nata per ricordare uno dei più importanti imprenditori siciliani

nel settore dolciario.

Il torroncino che esporta

l'immagine della Sicilia in trenta Paesi del mondo

La Sicilia, 5 Aprile 2014 - Ombretta Grasso

Catania. È cresciuto tra il profumo del miele e l'aroma

delle mandorle tostate. Da bambino, racconta, passava i pomeriggi facendo la

glassatura di cioccolato e incartando a mano, a uno a uno, quei pezzetti di

torrone che sono diventati il marchio di una dolce storia di successo.

Giuseppe Condorelli, 47 anni, guida da più di 10 anni l'azienda di famiglia

che da Belpasso con il suo torroncino ha conquistato clienti in tutto il

mondo, compresa una principessa degli Emirati Arabi, ed è arrivato sugli

scaffali di 30 Paesi: negli Usa e in Germania, in Belgio «e pure in

Svizzera», sottolinea con l'orgoglio di vedere le sue tavolette nella patria

della cioccolata.

«L'idea a cena da amici»

Un'azienda con 49 dipendenti e 60 stagionali che lavorano

da settembre a dicembre a quelle prelibatezze nate da un pizzico di genio:

una sera a cena da amici a Venaria Reale, in provincia di Torino, gli viene

offerta una stecca di torrone spezzata con un grosso coltello in parti

diseguali. A Condorelli, che era l'ospite, fu dato il pezzo più grosso e

questo non gli sembrò giusto. Così, invece della tradizionale stecca di

torrone, pensò a torroncini monodose da distribuire in pezzi uguali, e a

quella nuova morbidezza che consente di gustarli con più facilità.

Un modo di unire la tradizione con l'innovazione. Scelta

mai tradita. Si intitola, infatti, "I dolci tra modernità e tradizione" la

giornata che per il quinto anno ha organizzato con la Fondazione dedicata al

padre, il cavaliere Francesco Condorelli - questa mattina alle 10 al Museo

diocesano di Catania - una tavola rotonda in cui si confronteranno

economisti e sociologi, operatori del settore e imprenditori. «La

pasticceria siciliana esprime ancora prodotti fortemente legati alla

tradizione - spiega Condorelli - e anche con l'avanzare della tecnologia

continuano a essere realizzati con modalità e ingredienti tipici. Dietro i

dolci siciliani c'è tutto un mondo di ricordi, di profumi, di tradizioni

antiche. Basti pensare al legame fortissimo che c'è con il territorio e con

le feste religiose, dalle olivette di Sant'Agata alle sfince di San

Giuseppe. Dolci che hanno storia e cultura da valorizzare. Mi sembra

importante confrontarsi su come salvaguardare questo patrimonio creando un

sistema che valorizzi l'eccellenza all'interno di uno sviluppo economico e

sociale».

Nel pomeriggio il momento più goloso con il concorso e la

degustazione delle "opere" presentate dai maestri pasticceri e dagli

apprendisti di tutta la Sicilia, da Trapani e dall'Alberghiero di

Caltanissetta, da Catania, Scicli e Messina. «Gli iscritti sono 35 e

dovevano cimentarsi con la presentazione di un dolce pasquale al

cioccolato», spiega. «La dolceria è una forma d'arte, non basta preparare un

buon dolce, bisogna anche saperlo presentare, dargli un aspetto che incanti

l'occhio e solleciti il gusto». Premi in denaro per

i

primi tre di ciascuna delle due categorie, pasticcieri (1.500 euro per il

primo classificato) e apprendisti pasticceri (1.000 euro), ma soprattutto il

valore simbolico di essere valutati da sette maestri. «Tra le finalità della

fondazione c'è quella di tenere unito il gruppo di pasticceri siciliani.

Questa è un'opportunità di offrire una vetrina alla loro abilità, ai nomi

già affermati ma anche ai giovani talenti». i

primi tre di ciascuna delle due categorie, pasticcieri (1.500 euro per il

primo classificato) e apprendisti pasticceri (1.000 euro), ma soprattutto il

valore simbolico di essere valutati da sette maestri. «Tra le finalità della

fondazione c'è quella di tenere unito il gruppo di pasticceri siciliani.

Questa è un'opportunità di offrire una vetrina alla loro abilità, ai nomi

già affermati ma anche ai giovani talenti».

«Grazie a Baudo»

La pasticceria artigianale Condorelli è nata nel ‘33 a

Belpasso, grazie all'intraprendenza del cavaliere Francesco, che aveva

cominciato a lavorare come garzone di dolceria. Negli anni 60, con

l'intuizione di reinventare il torrone, si trasforma in una piccola

industria. Il vero salto nell'83 grazie a un siciliano eccellente. «Pippo

Baudo ci chiese di fare da sponsor a Domenica in. Un'operazione audace ma

che ci fece conoscere in tutta Italia. Era la svolta». L'altro siciliano che

con la sua simpatia irresistibile ha dato volto al torroncino, consacrandone

la celebrità, è Leo Gullotta, «per 25 anni il nostro testimonial

straordinario». dallo scorso anno lo spot è affidato a Francesco Pannofino.

Oggi, l'azienda in piena attività produce 150 quintali al

giorno di torroncini, seguiti, per volumi di vendita, dal latte di mandorla,

«molto apprezzato anche al Nord dove si beve tutto l'anno», e da nuove

golosità: le rivistazioni delle paste di mandorla, come "Lapilli" e

"Libecci", le uova di pasqua, le tavolette di cioccolata con l'arancia

candita, con la granella di mandorle pralinate, di cioccolato bianco con

pistacchio di Bronte. E già si sta lavorando a un nuovo prodotto, come

sempre una ricetta tipica rivisitata.

Negli ultimi anni la crisi ha colpito anche questo

settore. «Si compra meno, ma per fortuna non si rinuncia al dolce. Noi

resistiamo perché abbiamo puntato sulla qualità. Il nostro è un segmento di

fascia media: chi fa un regalo non cerca solo il prodotto, ma vuole

un'emozione». Qualità anche negli ingredienti. «Usiamo mandorle siciliane e

mediterranee, non quelle californiane che sono più legnose». Snocciola una

poesia di delizie: la romana, fascionello, genco, pizzuta d'Avola, pg

Sicilia e la prelibata tuono, «al cento per cento dolce».

I segreti del successo

Il futuro? Per Giuseppe continuare a far crescere

l'azienda, mentre la sorella Gloria si occupa della pasticceria e del punto

vendita catanese. «Restare in Sicilia e portare avanti la nostra attività in

cui manteniamo un rapporto familiare con chi lavora - conclude Giuseppe

Condorelli - E soprattutto salvaguardare sempre il tocco artigianale: nel

nostro torroncino, la miscelazione della frutta secca, mandorle e pistacchi

tostati, viene ancora fatta manualmente».

E lo dice ancora con un pizzico di orgoglio, «perché la

nostra isola ha tante risorse, ma non riusciamo a fare sistema. Così come

hanno fatto i produttori di vino, dovremmo potenziare la nostra qualità,

credere di più nelle nostre potenzialità e fare diventare un modello del

settore agroalimentare i nostri dolci siciliani».

Profumo è la parola chiave che descrive meglio di ogni altra la

pasticceria Russo, piccolo e storico laboratorio di Santa Venerina,

paese etneo. Profumo di dolci, di cannella, mosto cotto, canditi,

chiodi di garofano, mandorle e liquirizia in un mix che ci riporta

indietro. Al tempo in cui a spadroneggiare non erano solo cannoli e

cassate, di cui qui per scelta non parleremo, ma i mille altri dolci

di Sicilia, quelli creati in varietà infinite nei piccoli borghi di

provincia. Delizie aromatiche, paste secche e biscotti di ogni tipo.

E’ il 1880 quando il signor Lucio, nonno dei fratelli Russo, attuali

proprietari dell’omonima pasticceria, appena diciannovenne e figlio

di ebanisti, decide di partire per Catania e lavorare in una bottega

di dolci. Gli basta un mese per fare bagaglio della propria

esperienza, ritornare al paese, aprire un suo laboratorio e

inventare i “biscotti ca’ liffia” da vendere nei battesimi

organizzati dalle famiglie benestanti.

Per ogni battesimo chili e chili di paste tra cui ne spiccavano tre,

come piramidi: uno per il parroco, uno per la levatrice e uno per la

madrina, ospiti d’onore.

Sono passati 135 anni da quel momento, ma la specialità dei fratelli

Russo è sempre la stessa. Stessa ricetta, stessa preparazione,

stesso ingrediente: la “liffia”. Cacao con aggiunta di zucchero e

acqua, un’emulsione che viene “alliffiata”, raffinata, con la sua

lavorazione. Ne viene fuori una glassa che mani sapienti fanno

scivolare sul biscotto.

Il profumo diventa allora quello della storia. Tre generazioni che

continuano nello stesso mestiere. A impastare, mescolare, riempire,

decorare, infornare con la calma e la pazienza che solo i veri

pasticceri e i veri artigiani possono avere.

Da buon figlio di ebanista, il signor Lucio diede la giusta

importanza all’arredamento acquistando un mobile da una antica

farmacia in chiusura, che servisse da vetrina per i dolci e separé

tra la bottega aperta al pubblico e il piccolo laboratorio.

Quel mobile è ancora li, imponente e caldo, vigile pastore dei dolci

esposti in vetrina.

Ancora è lì, presentato con lo stesso orgoglio da Anna, la sorella

più piccola dei Russo. Un po’ in contrasto con la sala destinata ai

clienti, meno curata nei dettagli, poco accogliente e fredda

d’inverno. Un contrasto accettabile perché rispecchia autenticamente

le peculiarità dei fratelli, divenuti pasticceri contro la volontà

dei loro genitori.

Accogliente, fiera e intelligente, Anna è l’anima della pasticceria

Russo. E’ lei che tiene unita la famiglia mediando tra il

laboratorio e la sala, tra i fratelli, tra l’azienda e i clienti,

tra il passato e il futuro della pasticceria. E’ l’unica dei tre ad

avere una figlia e due nipoti, speranza di continuità di una

tradizione ormai secolare nella produzione di dolci che va

preservata e tramandata.

Introverso, delicatamente schivo, Salvatore sta alla cassa, accenna

un sorriso distaccato senza mai riuscire a lasciarsi andare. Gentile

su richiesta, senza troppo pretendere, è lui che si occupa con

attenzione e meticolosa dedizione della contabilità dell’azienda

familiare.

E poi Maria Nevia. Curiosa, creativa, vivace e testarda. La vera

pasticcera: il cuore dei Russo. Infinitamente appassionata. Da 49

anni lavora, stampa e decora la pasta reale.

Altra specialità composta da zucchero e mandorle che insieme danno

vita ad un’imitazione della natura nelle sue infinite forme.

Una pasta che si trasforma nei frutti locali, nelle mele dell’Etna

(le cosiddette puma cola) o nelle fragole di Maletto, nei fichi

d’india, negli agrumi (mandarini e tarocchi), e poi frutta secca

come i pistacchi di Bronte.

E ancora in ortaggi, cozze, “masculine ra magghia” e pesci di ogni

tipo, tutto rigorosamente siciliano. Impossibile alla vista

distinguere tra il vero e il falso.

Dai Fratelli Russo non potete perdere la mostarda fatta con mosto

cotto, ridotto della metà, e cenere di sarmenti in infusione. Niente

zucchero aggiunto. Bastano i sarmenti (tralci di viti) ad addolcire l’uva ed eliminarne

l’acidità. Il tutto viene poi filtrato, addensato e messo negli

stampi per la stagionatura. Ne vengono prodotte due tipologie. La mostarda fresca, consigliata

per i più golosi, è una crema gelatinosa e scura ricoperta di

cannella, da mangiare al cucchiaio. A pezzi invece quella stagionata, presentata su foglie di alloro che

anticamente avevano la funzione di allontanare gli insetti durante

la stagionatura.

In un’antica pasticceria siciliana è obbligatorio assaggiare la

cotognata. Provarla significa entrare nelle case di ogni singola

famiglia dell’isola ossessionate dalle tradizionali e cicliche

preparazioni legate ai periodi dell’anno.

Preparata con mele cotogne, frutto aspro utilizzato solo per

preparare marmellate e, per l’appunto, le cotognate, fatte indurire

in stampi di terracotta, talmente belli da diventare col tempo

oggetti di arredo.

Consigliamo di assaggiare le tortine paradiso, versioni in miniatura

della torta paradiso, inventate dal padre dei Russo, Giuseppe, che

volle trovare il modo di non buttare via i tuorli delle uova usate

per creare le paste di mandorla.

Ne vennero fuori delle tortine golose ma un po’ dure, motivo per cui

vennero in seguito ammorbidite con l’aggiunta di albume.

Da provare anche i pasticcioni o le paste secche fatte con la

“zuccata”, una zucca lunga dalla buccia verde e dalla pasta bianca,

che viene fatta decantare su sale grosso per perdere acidità e

lavorata poi con lo zucchero. Ottima anche come frutta candita.

Infine, nonostante la nostra scelta iniziale, non possiamo fare a

meno di consigliare il cannolo, meglio ancora se con crema

pasticciera e spolverata di cannella regina. Se poi fate colazione e

i vostri palati non si sono stancati di peccare di gola, prendete

una granita alla mandorla amara e un croissant al miele dell’Etna.

Lo so, siamo in Sicilia, mica in Francia, ma sappiamo fare tutto.

Pasticceria F.lli Russo

Via Vittorio Emanuele, 105 – S. Venerina (CT)

Tel/Fax +39 095 953202

email: informazioni@dolcirusso.it

http://www.dissapore.com/grande-notizia/pasticceria-russo-santa-venerina-recensione/

Nonna Vincenza è di un paesino in provincia di Enna, Agira. Qui, sin

dall’età di sei anni, aiuta zia Provvidenza, suora laica e dolciera del

paese, nella produzione artigianale della tipica pasticceria tradizionale

siciliana destinata ai matrimoni. Era infatti usanza per i nubendi andare a

prenotare prima i dolci da Sr Provvidenza per poi pensare a tutto il resto.

Così Vincenza, giorno dopo giorno, impara i segreti della zia e si

appassiona al punto da aprire, molti anni più tardi, la sua pasticceria: I

dolci di Nonna Vincenza. Ma andiamo con ordine. Dopo l'infanzia passata ad

Agira, si innamora del capo coro della chiesa del paese, Giuseppe, lo sposa,

mette su famiglia e, sempre con lui, si trasferisce a Catania

. Una volta

arrivata nella

città barocca, la sua passione per i dolci non svanisce: lei vorrebbe aprire

una pasticceria ma il marito, con la passione per la musica, non è poi molto

d'accordo. La cosa non ferma Vincenza che comincia a preparare dolci per i

parenti e gli amici, nel frattempo i sette figli crescono e la convincono a

concretizzare il suo sogno. Arriviamo così al 5 febbraio 1997, festa di

Sant'Agata, la più importante festa religiosa di Catania. È in questo giorno

che viene inaugurata la sede storica della pasticceria a gestione familiare,

caratterizzata da uno stile elegante, raffinato, e che sta espandendosi in

Italia e prossimamente all'estero.

Dal 1997 a oggi la pasticceria di Vincenza ne ha fatta di strada,

anche grazie alla lungimiranza dei tre figli coinvolti a tempo pieno

negli affari dell'azienda. Alessandro si occupa della produzione,

Salvo dell'aspetto commerciale e Paolo Pistone, il primogenito, è

colui che sceglie le materie prime. “Il tutto è coadiuvato da mamma

Vincenza che, nonostante i suoi ottantatré anni, ci consiglia e ci

sostiene”. Paolo parla a nome di tutti i fratelli. “È soprattutto

grazie a lei che oggi abbiamo dieci punti vendita tra Catania, Roma

e Bologna ed è sempre grazie alla sua capacità di appassionarsi e di

appassionare che continueremo a diffondere le tradizioni siciliane

in Italia e tra un po' anche all'estero”. La prossima apertura è

prevista agli inizi di dicembre nella Strada Maggiore, centro di

Bologna, e tra non molto apriranno negozi a Londra, in zona Oxford

Street, e a New York: “Ci stiamo già muovendo e siamo andati a

vedere un po' di location papabili. I negozi saranno a Manhattan

mentre il laboratorio sarà in periferia. In questo caso il

caseificio si farà in loco perché il latte di qualità lo si può

procurare ma per quanto riguarda la ricotta, questa, necessita di

tecniche e procedure particolari”. Tale scelta strategica, portare

il loro know how siciliano a New York utilizzando le materie prime

del luogo (lì dove è impossibile trasportarle da Catania), è

applicabile a tutte le città e sembra vincente dal punto di vista

della qualità dei prodotti. “È innegabile che la ricotta fatta al

momento, con la sapienza dei casari siciliani, sia migliore di una

ricotta, proveniente sì dalla Sicilia, ma che ha dovuto subire ore e

ore di volo”.

Se da una parte c'è questo slancio verso l'estero, dall'altra Paolo

e i suoi fratelli stanno puntando molto sul loro territorio. “Stiamo