|

|

La presenza

di fucuni nelle strade di Catania è antica. Nella Roma imperiale erano

così tanti che Domiziano li dovette eliminare per legge. Marziale

scrisse: “La strada non è più occupata da fumosi focolai, è tornata ad

essere Roma, quella che sino a pochi anni fa non era se non una bottega

fumosa.”

In Sicilia

la cucina povera ma saporita non si trova nei ristoranti ma

rigorosamente nei mercati all'aperto, nei quartieri e negli angoli del

centro storico dove nei cufuni (barbecue) si arrostiscono salsicce,

carne di cavallo, castrato, carciofi, peperoni, cipolle È il trionfo

dell'arrusti e mangia. I cuori di cipolla conditi con olio, aceto e

origano, furono molto apprezzati dal cardinale Karol Woityla quando in

visita a Catania gli furono offerti. Ci sono anche pentoloni in rame con

i bolliti di interiora (a quarumi) che, tagliati a tocchetti su una

lastra di marmo, i passanti mangiano senza aggiunta di alcun condimento,

con le dita.

I catanesi

"devoti tutti" seguono in massa il feretro di S. Agata dal mattino a

notte inoltrata molti non tornano a casa neppure per mangiare. Il comune

all'inizio del secolo scorso provvedeva a mettere per strada i foconi a

disposizione di chi voleva arrostire di tutto. Oggi questa usanza è

commercializzata da privati che nei loro foconi cucinano e friggono di

tutto. Insieme ai foconi (o cofoni) si trovano dei tavoli bbuffetti su

cui è in mostra il cibo.

A bbuffetta

prende il nome dal francese Pierre Buffet, cuoco di Francesco I di

Francia venuto in Italia alla corte del Vescovo Giliberto di Verona,

divenuto famoso per i sontuosi tavoli che imbandiva, chiamati buffet dal

nome del loro ideatore. In Sicilia è un'usanza prettamente maschile che

si rifà ai Romani che dopo gli spettacoli negli anfiteatri si fermavano

a mangiare per strada. I Romani avevano ereditato queste usanze dai

Greci, i quali in angoli appartati dell'Agorà vendevano bolliti e

fritture consumandole in piedi con gli amici o che portavano a casa. Nel

Thermopolion delle città greche di Sicilia era molto in uso consumare

cibi in strada conversando con amici, anche se ora è nobilitato

nell'inglese street food, è antico di 3000 anni.

Nel mercato

storico della Vucciria di Palermo si possono comprare u pani ca meusa

(milza) fritta che può essere schetta (semplice) o maritata, quando è

anche farcita con polmone fritto e ricotta, le crocchettine di patate

dall'espressivo: nome di cazzilli, la rascatura (raschiato dalle padelle

per prendere il sedimento delle fritture), frittule, quarumi (interiori

bolliti), purpu (polpo), u cicireddu (pesciolini infarinati e fritti),

verdure in pastella, sfinciuni simili alla pizza napole- tana, un tempo

preparati dalle monache di San Vito forse per i borboni in esilio a

Palermo, ed altre sfizioserie arricchite dalle cipolle di Comiso. Le

puls di farina di ciciri (ceci) si preparano ancora nella Sicilia

orientale.

Questi

antichi, popolari e festosi fast food divenuti ora ricercati rapipitittu

(antipasti) caldi nelle sofisticate cene siciliane che, consumati in

tavole imbandite, tra forchette e tovaglioli, perdono tutta la loro

festosa gioiosità. L'uso dei rapipitittu è antica. I Romani iniziavano i

loro banchetti con gli antipasti (gustatio): pesci in salsa piccante,

crostacei, uova a bazzotto. Come aperitivo bevevano il mulsum, vino

dolcificato col miele che lavava l'intestino prima del pasto. Cicerone

scriveva a Peto: Non riportare tutte le tue speranze nell'antipasto, io

ho smesso di farlo, perchè mi rovina sempre l'appetito a forza di

sardine sott'olio e salamini lucanis.

Le

prelibatezze da strada sono offerte ai consumatori in untuosi cartocci

di carta da dove vengono prelevati con la forchetta araba costituita dal

pollice. Indice e medio della mano destra.

Nel Corano si

legge che solo l'ingordo arraffa l'alimento con le cinque dita, l'uomo

sobrio ne utilizza solo tre. Anche Ovidio nella Roma imperiale

raccomandava di sporcarsi a tavola solo tre dita. Nell'Ars amandi dà le

regole per stare a tavola: Assumi i cibi appena con la punta delle dita

(mangiando ci vuol grazia), non sporcarti la faccia con le mani bisunte,

non mangiare in anticipo a casa tua ma smetti prima di essere sazia,

mangia un pochino meno di quanto potresti fare, se Paride vedesse Elena

che si abboffa la odierebbe dicendo, che ratto ho mai compiuto?”

Fonte:

SPIGOLATURE STORICHE SULLA CUCINA DI SICILIA – Gino Schilirò – Aracne

editrice 2019

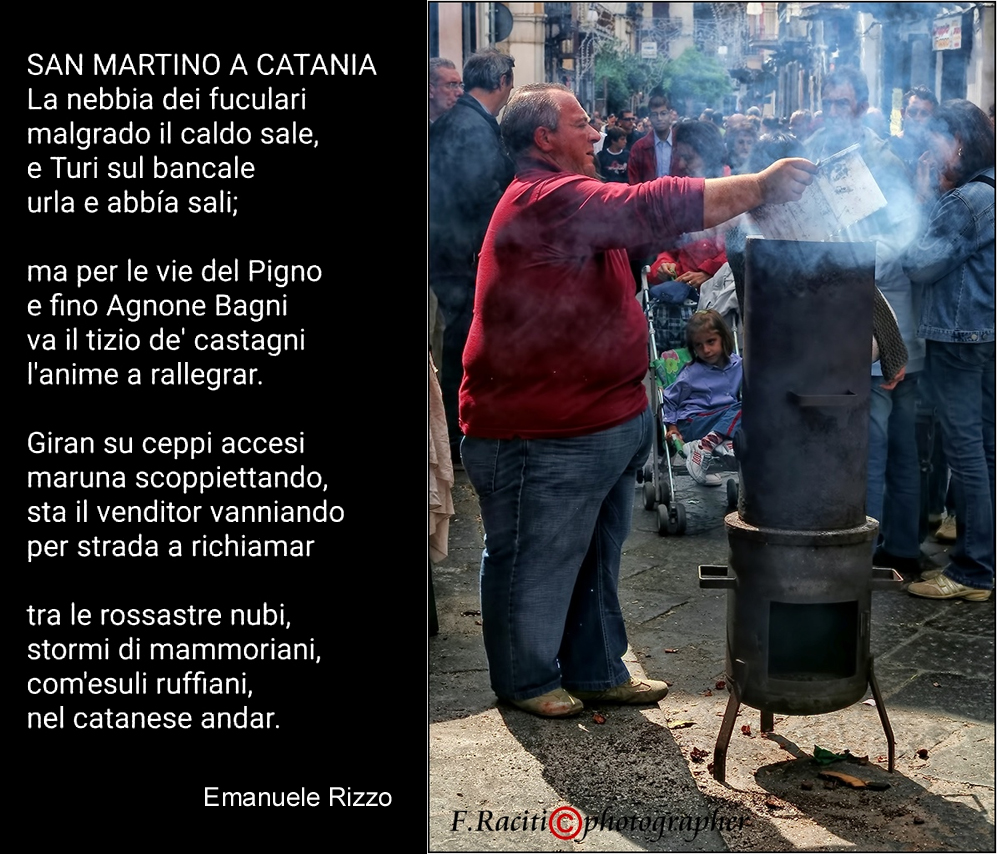

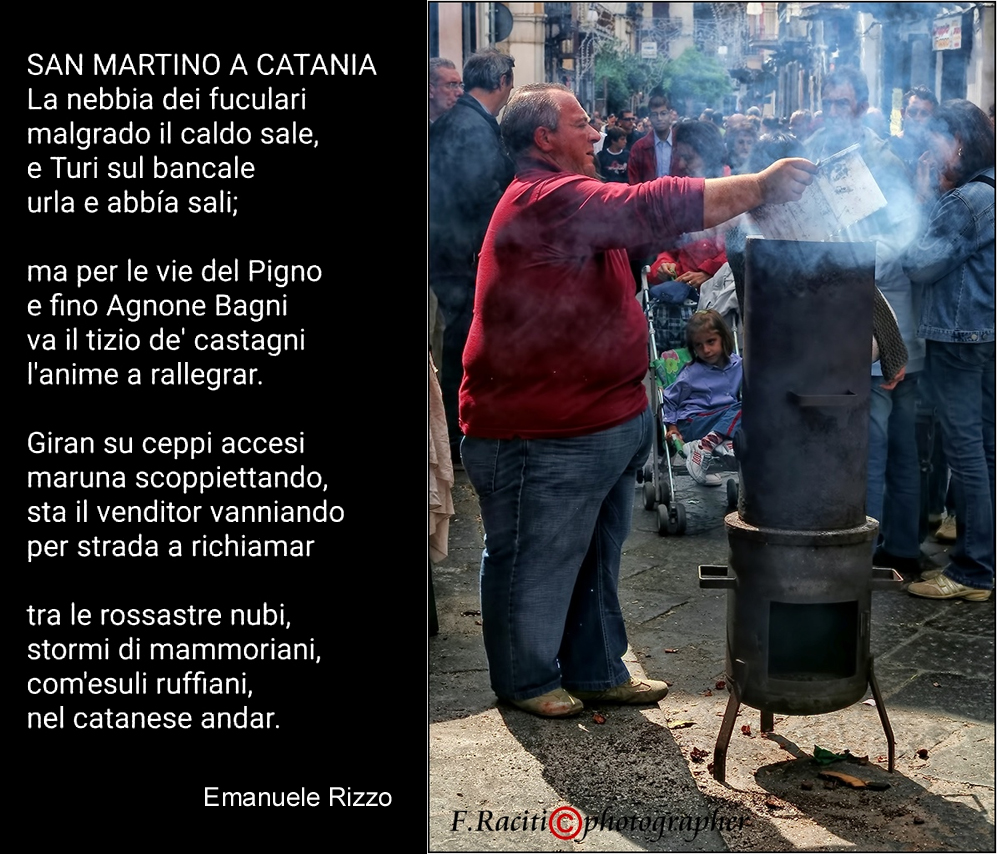

.jpg) Non

è nebbia sulle strade, ma carne al fuoco. Non

è nebbia sulle strade, ma carne al fuoco.

Secoli di Fast Food da strada.

In Sicilia per mangiare sfizioso non bisogna sedersi ai tavoli dei

ristoranti. Basta andare nei mercati storici o nelle vie dei quartieri

popolari per trovare bocconi unici ed irripetibili.

Le fritture, i cuori di cipolle al forno condite con olio, aceto ed

origano, i bolliti di interiora (a quarumi) che i romani

consumavano nelle tabernae, dopo gli spettacoli negli anfiteatri, ancora

si vendono 'ne buffetti (sui tavoli) (dal francese buffet o dallo

spagnolo bufeta) agli angoli delle strade di Catania.

Quando il Cardinale Karol Wojtyla visitò Catania, tra le tante

specialità gli offrirono i cuori di cipolla che gradì tanto da chiederne

ancora. I romani avevano ereditato dai greci queste abitudini.

Nell'agorà greca si vendevano in un angolo riparato bolliti e fritture

che consumavano , in piedi o portavano a casa. Nel Thermopolion delle

città greche di Sicilia si vendevano arrosti, fritture e bolliti di ogni

genere che si potevano portare a casa o consumare insieme agli amici sul

posto.

Dalle puls che i romani avevano appreso dai greci e questi dai popoli

della Mesopotamia discendono le polente, la siciliana rriminata o

fra scatula, che hanno sfamato la povera gente ed ora sono

diventate un raffinato contorno in molti piatti di carne. Il curioso

nome di patacò viene dato alla polenta di .farina di

chiecchiru

(cicerchia). A Licodia Eubea ancora oggi si tiene l'affollata sagra del

patacò dove tra balli e musica si mangia patacò caldo, fritto, semplice

o con verdure ed aromi.

Le famiglie siciliane possedevano in cucina un simpatico

"elettrodomestico". Era un piccolo mulino a pietra che serviva per

macinare ceci, cicerchia ed altri legumi per le polente ed il farro,

l'orzo ed il grano per il couscus, la cuccia e le focacce. Altri

"elettrodomestici" arredavano le cucine. U murtaru (in marmo o in

bronzo), u capuliaturi (mezzaluna), u spitu (lo spiedo), u

muscaloru (ventaglio), u crivu (setaccio) sono solo alcuni

dei tanti vecchi attrezzi da cucina ora scomparsi che si trovavano a

casa mia. Le puls di farina di ciciri (ceci) si preparano ancora nella

Sicilia orientale. Sono stati gli arabi a realizzare le saporite panelle

palermitane. Sono delle fettine di polenta di ceci condite con

prezzemolo e fritte che i buffittari vendono ancora oggi càvuri

càvuri (caldi caldi) nel mercato storico della Vucciria di Palermo.

I

ceci entrarono di prepotenza nella storia siciliana quando al suono

delle campane della Chiesa del Santo Spirito o del Vespro (Secolo XII)

del lunedì di Pasqua del 1282 il popolo palermitano, presto seguito da

tutti i Siciliani, insorse contro il malgoverno di Carlo d'Angiò che era

stato posto sul trono dal Papa. Dante immortalò l'avvenimento nel VIII

canto del paradiso: "Se mala signoria che sempre accorre/li popoli

soggetti non avesse/mosso Palermo a gridare: mora, mora!".

A tre, secoli di distanza dall'avvenimento, Vincenzo Auria nel 1673:

scriveva "E' antica tradizione, che dura sino ad ora, come nel tempo

dell'eccidio, francese in Palermo, che i palermitani, cercando di

sterminarli tutti, e dubitando di non conoscerli tutti per francesi,

incontrandoli per la città, gli facevano proferire ciciri in lingua cesi

ciò non potevano fare, ma solamente dicevano chichiri, dandosi a

conoscere, erano a morte feriti e trucidati dai siciliani".

La

drammatica rivolta popolare non ha avuto nè una leadership nè un

progetto politico ed è finita tristemente nel nulla. I baroni siciliani,

s.jpg) empre gli uni contro gli altri armati, hanno preferito chiamare a

governare altri potenti. Il parlamento siciliano riunitosi nell'atrio

della Martorana decise di dare la corona del Regno di Sicilia a Pietro

di Aragona. La Sicilia rimase "indipendente" sotto gli aragonesi fino

al1375. Furono anni di guerre ed ai vecchi baroni se ne aggiunsero altri

investiti dagli aragonesi. empre gli uni contro gli altri armati, hanno preferito chiamare a

governare altri potenti. Il parlamento siciliano riunitosi nell'atrio

della Martorana decise di dare la corona del Regno di Sicilia a Pietro

di Aragona. La Sicilia rimase "indipendente" sotto gli aragonesi fino

al1375. Furono anni di guerre ed ai vecchi baroni se ne aggiunsero altri

investiti dagli aragonesi.

Alla Vucciria si possono comprare a vastedda ca mensa (milza)

fritta che può essere schetta (semplice) o maritata quando è anche

farcita con polmone fritto e ricotta, le crocchettine di Patate

dall'espressivo nome di cazzilli, la rascatura (raschiato dalle

padelle per prendere il sedimento delle fritture),ed altre sfizioserie

arricchite dalle cipolle di Comiso.

Si tratta di antichi, popolari e festosi fast food ora ricercati

antipasti caldi nelle sofisticate cene siciliane che consumati in tavole

imbandite, forchette e tovaglioli perdono tutta la loro festosa

gioiosità. Queste prelibatezze da strada sono offerte ai consumatori in

untuosi cartocci di carta da dove vengono prelevati con la forchetta

araba costituita dal pollice, indice e medio della mano destra. Nel

Corano si legge che solo l'ingordo arraffa l'alimento con le cinque

dita, l'uomo sobrio ne utilizza solo tre. Anche Ovidio nella Roma

imperiale raccomandava di sporcarsi a tavola solo tre dita.

Mentre l'uso del coltello e del cucchiaio si perde nel tempo, la

forchetta nasce a Bisanzio intorno all'anno mille.

In Europa non ebbe fortuna anche perché la chiesa romana considerava

diabolico tutto ciò che veniva dalla scismatica Bisanzio. Nel 955 a

Venezia la forchetta venne per la prima volta utilizzata da una

principessa bizantina andata in sposa al figlio del doge suscitando

scandalo: "tale novità parve un segno di raffinatezza talmente

eccessivo che la dogaressa fu severamente disapprovata dai preti, i

quali invocarono su di lei la collera divina.. Poco tempo dopo fu colta

da una malattia innominabile, e San Bonaventura non esitò a dichiarare

che era stato un castigo di Dio". In Sicilia fino al 1500 l'uso

delle mani ritenuto virile accomunava popolo e nobili. Addirittura i

marinai inglesi fino al 1800 mangiavano virilmente con le mani.

La cucina dei buffittari purtroppo tende a scomparire sostituita

dai vari Mc Donald's e self service dove tutto è all'insegna del mangia

e fuggi, che, se soddisfano le moderne esigenze, sono lontani dalla

cultura, dal territorio, dalla storia siciliana e stanno involgarendo e

globalizzando il gusto dei nostri giovani e non solo.

La globalizzazione ha eliminato il fascino stagionale dei sapori.

Mangiamo ciliege a Natale e arance a ferragosto. Anche la nostra

secolare cucina rischia di cedere ai precotti, ai surgelati, agli

inscatolati, alle pentole a pressione, ai forni a microonde, ai robot.

Sarebbe bello se la tradizione e le inevitabili innovazioni si

sposassero, conserveremmo così la nostra cultura e la nostra storia.

(tratto da "I sapori lontani della cucina siciliana" - di Gino Schilirò

- Lancillotto e Ginevra Editori

U SANGELI

I mercati storici siciliani sono tutti un vociare di

venditori che “vanniunu” la loro merce e di acquirenti che trattano sul

prezzo , in mezzo a tutto questo esiste un'oasi che pare un tempio

antico.

Parliamo del buffetto , la postazione è alimentata

dai fuochi che riscaldano un grosso pentolone “a quarara”, l'odore è

forte e su una lastra di marmo una serie di avventori usando due dita e

curvandosi in avanti ingurgitano questo particolare street food

siciliano.

La “cerimonia” si ripete simile da oltre 2500 anni.

I bolliti di interiora (a quarumi) venivano preparati

nelle tabernae dopo gli spettacoli negli anfiteatri, ancora si vendono

'ne buffetti (sui tavoli, dal francese buffet o dallo spagnolo bufeta)

agli angoli delle strade di Sicilia.

I romani avevano ereditato dai greci queste

abitudini. Nel Thermopolion delle città greche di Sicilia si vendevano

arrosti, fritture e bolliti di ogni genere che si potevano portare a

casa o consumare insieme agli amici sul posto.

Sicuramente il più caratteristico tra gli alimenti

che si preparano in questi chioschi è il sangeli .

‘U sangeli, non è altro che il budello del maiale.

ripieno di sanguinaccio suino composto da 1 lt sangue, 1,5 lt di acqua,

sale e pepe nero, oppure su ordinazione viene fatto con prezzemolo e

aglio, o con il pistacchio, comunque la parte più prelibata è la

matruzza, una parte di budello tutto arricciato.

Il sangue al suo interno viene fatto cuocere immerso

nell’acqua, con l’aggiunta di sale e qualche spezia.

I fenomeni fisici legati alla cottura portano alla

coagulazione della miosina , anche la mioglobina non fissa più

l'ossigeno , dopo la coagulazione di diverse altre proteine, le pareti

cellulari si rompono il sangue diventa grigiastro.

Una volta cotto, il budello presenta l’aspetto di un

grosso salame dal colore biancastro. Tagliato in piccole e rotonde

porzioni, viene servito caldo e senza alcun condimento sopra.

Rigorosamente genuino, così com’è.

Solo in cinque a Catania preparano ancora e vendono

al pubblico il “sangeli” professionalmente ,altri occasionalmente

preparano questa gustosa pietanza.

Si tratta di un piatto molto caldo che va consumato

sul posto, è più piacevole sicuramente mangiarlo in inverno.

Ma recuperare gli ingredienti , rispettare le norme

comunitarie di igiene è sempre più difficile e sarà sempre più raro

avere l'opportunità di assaggiare questa delizia siciliana.

Vedere gelare il sangue bollendolo (sangue-gelo) sarà

sempre più difficile.

Fonti : LUDUM - Science Center Catania - lurlo. News

– Stefania Spampinato.’U Sangeli, il vero cibo da strada catanese a

rischio estinzione ; associazonegapa. Org - Paolo Parisi - Gli antichi

mestieri: il venditore di sangeli

I bolliti di interiora (a quarumi) che i romani

consumavano nelle tabernae dopo gli spettacoli negli anfiteatri, ancora

si vendono 'ne buffetti (sui tavoli, dal francese buffet o dallo

spagnolo bufeta) agli angoli delle strade di Catania.

I romani avevano ereditato dai greci queste

abitudini. Nel Thermopolion delle città greche di Sicilia si vendevano

arrosti, fritture e bolliti di ogni genere che si potevano portare a

casa o consumare insieme agli amici sul posto.

(da "I sapori lontani della cucina

siciliana" di Gino Schilirò - Lancillotto e Ginevra Editori

U sangeli (in italiano

"sanguinaccio") è un tipico piatto siciliano che viene prodotto

utilizzando il budello del suino e cotto nelle tradizionali "QUARARE"

ovvero pentoloni illuminati dalle classiche lampadine ad incandescenza

da 500 WATT in su.

Nelle zone catanesi ha acquistato una notevole importanza nelle

cosiddette chianche ("macellerie") del quartiere di San

Cristoforo,comunque si può trovare facilmente nei chioschetti ambulanti

all'angolo delle strade di molti quartieri popolari come Picanellus

Republic etc.

LA CENA ECUMENICA

Se un amico di famiglia ha insistito in maniera

fastidiosa per incontrare vostra nonna, se l’amabile intellettuale

frequentatrice di conferenze e cineforum vi ha chiesto più volte

ragguagli sulle carte di famiglia

e su quaderni di appunti riservati, o, come

rintracciare la tata che per anni è stata con voi, ecco sicuramente

siete di fronte a un accademico della cucina in azione.

Un drappello di persone sguinzagliate fra archivi,

biblioteche, strade e mercati, a investigare e ricercare, ma

difficilmente identificabili quali accademici intenti a raccogliere quel

contesto di informazioni destinato ad avere esito in cucina, in

preparazioni ripescate dalla tradizione, o individuate nel loro

specifico e ad avere esito in cucina, in

preparazioni ripescate dalla tradizione, o individuate nel loro

specifico e

ricomposte per andare in tavola! E per dare enfasi

alla ricerca, ecco la Cena Ecumenica, da celebrare nello stesso giorno

in tutto il mondo, il che equivale al fondare una «liturgia» attorno

alla quale far convergere sia l’interesse dei celebranti che quello

delle società presso le quali avviene, idealmente e concretamente

riuniti a Convivio, a evidenziare lo specifico dell’alimentazione

«italiana». La Cena si accompagna alla presentazione del volume che

quelle ricerche racchiude: «La cucina delle carni da non dimenticare»,

nella fattispecie della cena ottobrina. Scorrendo il testo non ci

sorprendiamo, a partire da Siracusa, di imbatterci in un incipit che

parte da lontano, nientemeno che dall’ecatombe sacrificale che si

consumava sull’ara di Ierone II, sulla quale si sacrificavano a Zeus

Eleutherios ben 450 tori, che squartati e divisi in pezzi venivano posti

ad arrostire sull’altare, pingue sacrificio alla divinità, che,

supponiamo, accogliesse grata il fumo opimo. Un uso «alto» dei quattro

quarti, carni per l’élite dei guerrieri e dei nobili, e gli altri pezzi,

il quinto quarto? Pezzi contesi dai cani e dai miseri. Ma oggi, quanto

di uso delle carni povere è presente sulla nostra tavola, o è possibile

ordinare al ristorante?

Fatta eccezione per polpette e polpettoni, sappiamo

tutti che per mangiare trippe e rognoni dobbiamo santificare qualche

vecchia zia o affezionata domestica che sappia prepararne, mentre i nomi

dei ristoranti sono confidati in segreto come nella carboneria. Quindi,

a partire dalle definizioni note di quinto quarto, come carne quasi di

risulta, una differenza sostanziale divide le rigaglie dalle frattaglie:

le prime derivano da

rigàglia nel senso di «bocconi da re» regalie; mentre

le seconde, le frattaglie appunto, da frango (spezzo) comprendono quanto

risulta al di fuori dei pezzi interi di carne. Le definizioni precisano

bene il contesto di appartenenza, indicando in rigaglie «dono di re», e

non scarti donati alla servitù, prerogative ben esplicitate dal nome ove

si pensi alla quantità di volatili necessari per formare quel piatto

noto come «i fagioli di Re Ferdinando», (tutto di testicoli di pollo)

appartenente alla regale cucina netina, o quello del «cappello del

prete», caro a un famoso abate.

Approdiamo nel tempo a più recenti usi e

consuetudini, facenti capo entrambi a due soggetti opposti per rango e

possibilità, le mense regali e dall’altro lato, la strada, affamata di

cibo a basso costo ma buonissimo: un uso popolare del quel quinto

quarto, non compreso nella bestia per l’appunto «squartata»,

alternativamente cibo di re e di poveracci.

Questa storia, in Sicilia, l’abbiamo visto, risale

fino all’epoca omerica e rende conto di tutto il patrimonio di

consuetudini gastronomiche stratificatesi sul fondo culturale, ma

certamente sopravanzate dall’urgere delle istanze sociali.

Come dimenticare, mangiando, che qui hanno convissuto

le religioni di Cristiani, Musulmani ed Ebrei, con i loro diversi

apporti culturali? Sembra un gioco riportare i cibi a questa o quella

dominazione: araba, normanna, sveva, ….

E ogni cultura ha lasciato un segno, un uso

particolare, parole nuove, e anche sfottò linguistici.

Modi di consumare il cibo che si portano appresso la

storia delle comunità religiose che in città e nell’isola hanno

convissuto. Quanto pesi la storia sugli usi alimentari lo si nota

osservando una delle più antiche incisioni riguardanti la Siracusa

medievale, quella di Foresti da Bergamo del 1483, che presenta in uno

spazio fra le muraglie che si affacciano sul mare, la inconsueta

immagine di quarti di carne appesi, bene in vista in un posto preciso

della città, quello della «Turba», luogo riservato al macello e al

mercato della carne dei Giudei. La beccheria, cioè il macello della

Giudecca posto fuori le mura, vicino al mare nella parte occidentale di

Ortigia, non lontano dalle concerie tra la porta Marina e la fonte

Aretusa. La comunità ebraica si era concentrata in un’aggregazione nella

zona che fu chiamata, Jurecca, Giudecca, potendo così seguire più

facilmente i precetti religiosi, come la frequentazione della Sinagoga,

i bagni rituali e la macellazione delle carni, tajura, espressione usata

in Sicilia per la macellazione Kasher. Il luogo era prima, in realtà,

«fra li cantunerifausi …et eratturpissimus omnibus fetoribusplenus». La

presenza del macello era causa di fetore insopportabile, sicchè si

fecero leggi «ad trasferendum» per allontanarlo dunque all’aria aperta,

vicino al fossato e al mare. Ma ci fu un giorno, quello dell’editto del

1492 di Ferdinando il Cattolico in cui fu ordinata l’espulsione dal

Regno. Abbandonarono la Sicilia per un esilio infinito gli Ebrei, ma

moltissimi dei loro usi rimasero.

In primis quello divenuto tradizione del consumo

delle frattaglie. Esse rappresentavano il «quinto quarto

», fatto di cervello, animelle, trippa, milza e

fegato. Fondamentale era che fossero senza alcuna traccia di sangue per

cui andavano arrostite sulla griglia prima di essere cucinate. Dagli

Archivi della Comunità Ebraica annotiamo «Animelle con i ceci, trippe

con l’agliata, lingue salmistrate, milze in padella con la salvia e

l’agresto, creste di pollo con aceto e cannella». Il trionfo totale

degli esiti di questa cucina si celebra a Palermo, mentre nella Sicilia

orientale si deve ricercare e scoprire in ricette quasi scomparse.

Ma la ricerca dell’Accademia consente una esperienza

straordinaria che può partire da squisiti tortelli di erbette, nel

contesto della cucina delle erbe, per arrivare nientemeno che a Goffredo

di Buglione, agli splendidi affreschi del castello della Manta e alla

prima Crociata.

Percorsi impensati e impensabili, per segreti di

monasteri e conventi, risonanti di laudi, come a Bingen, dove Il degarda

componeva mirabili cantie attendeva alla preparazione di salubri erbe, o

rintracciabili in un silente refettorio, nel quale la rigidità della

regola è trasmessa in un parco piatto vegetariano, come negli austeri

affreschi delle pareti della certosa di Calci, di severa sobrietà

consonante al digiuno anche quando è la Regina a servire il pranzo ai

monaci, e, per converso, il convento dei Benedettini dove in falsa

astinenza,

monaci voraci digiunano banchettando con «carizzi di

ficatu».

Tutto il «ventre molle» della golosità traspare da

questa cucina degli scarti, e non ci sorprendiamo della grandissima

popolarità e ancora largo consumo della «regina» di essi, la trippa. La

popolare trippa, viene cantata dal maggior poeta erotico catanese Miciu

Tempio, che fa augurare al suo emblematico personaggio

Mmetta, omumangiuni: «... tutta la sciara ‘ntrà ‘na

botta canciarisi si vulissi in trippa cotta! ».

Invece perplessi rimaniamo di fronte alla inusitata

cena di Pirandello, nella quale, proprio il metafisico autore di

sofisticati drammi esistenziali, trema di voluttuosa soddisfazione

pregustativa, al solo guardare la tavola imbandita per il Natale: ”Ora

il pranzo, era lì, pronto fin dalla vigilia,.. una pallida porchetta

illaurata, … sette lepri scojati, tordi, tacchini, abbacchio; trippa e

cute affettate; piedi di bue in gelatina... ”

E chi direbbe ancora che dall’austera solitudine del

convento degli Olivetani sia sortita quella preparazione di trippa

“all’olivetana”, tripudio di masticazione tattile frammista a profumato,

scorrevole unto? Ma proprio questo è il paradosso di questo tipo di

cibo, “estàsi” fra fame e voracità.

Cettina Voza - La Siclia del 5.11.2013

IL RITORNO DEL SANGELI

(CON LA PROVA)

Ottavio Cappellani - La Sicilia del

24.11.2019 Cappellani - La Sicilia del

24.11.2019

Notizia raccolta sul

campo, anzi accanto alla "quarara", che, per chi non lo sapesse è il

pentolone dove si mette a bollire il "quarume", bollito vario di

interiora di bovino e suino. Per essere tassonomici le quarare sono due,

esse camminano accoppiate ("camminano", proprio così, perché stiamo

parlando di "street food"). Nella seconda quarara risiede il "sangeli"

(quando hai poca fame), il "sancieli" (quando hai proprio voglia), il

"sanguinaccio" quando vuoi fare il fino (ammesso che ci siano pazzi che

vogliano affettare raffinatezza andandosi a calare il sangeli con lo

zibibbo, evvabbè). Il sangeli (o sangele) si divide a sua volta in

sangeli propriamente detto, e nella "matruzza".

Per chi non lo sapesse,

stiamo parlando di sangue di maiale dentro il budello dello stesso

animale, che una volta bollito prende una consistenza budinosa che fa

urlare di ribrezzo i vegetariani. E fanno male, perché carne nella

quarara non ce n'è (a parte un po' nel "musso", il muso, la funcia

dell'animale), c'è solo sangue, budello, grasso, proteine di varie

forme: stomaco, trippa, centopelle, calcagno - detto carcagnola -

stigghiola (bollita, non alla brace all'uso palermitano), zzirena (con

due zeta, con due zete, insomma con la zzeta rafforzativa) e colesterolo

in varie fogge e colori e sapori.

La notizia è la seguente: alle diciannove

praticamente è tutto finito, mentre, di solito, fino alle ventuno,

trovavi le quarare non dico piene ma pronte a soddisfare quel, come

dire, schiticchio di sangeli che ti viene all'approprinquarsi del

freddo.

Non se lo spiegano neanche i sangelari. Mario, che

esercita in via Leucatia, dice che questa stagione è partita col botto.

"Non so il motivo, ma rispetto all'anno scorso ci sono molti più

clienti".

Ed è tanto vero che da qualche giorno, il sangele, al

posto di essere l'appuntamento dell'aperitivo rinforzato catanese (il

drink è uno solo, lo zibibbo) te lo devi andare a mangiare all'orario

della merenda (dei campioni).

Io posso registrare il trend. Il motivo? Non ne ho

idea. Probabilmente la causa è la crisi economica intrecciata con il

climate change. So solo che quando ci porto le turiste dico che è il

Viagra catanese. Come il "mulune", con la prova.

Il

fascino delle dita è tardo a morire, ancora oggi siamo tentati a

mangiare... il pollo con le mani e non solo.

Oggi si

ritorna alla sensualià tattile, ci sembra degante chiamare tante

sfizioserie finger food. Forse nessuno si scandalizzerà se a fine pasto

qualcuno si leccherà le dita. Solo nel 1700 per agevolare la presa degli

spaghetti, Gennaro Spadaccini, cuoco di Ferdinando IV di Borbone, ideò

l'attuale forchetta a quattro rebbi corti, nella speranza che il suo re

uti lizzasse le mani per atti più regali. Ma a Ferdinando l'invenzione

non piacque e continuò, con disgusto della raffinata Maria Carolina, ad

arraffare i maccheroni con le mani.

La cucina dei

bbuffittari purtroppo tende a scomparire, è sostituita dai vari Mc

Donald's e self service dove tutto è all'insegna del mangia e fuggi che

soddisfano le moderne esigenze ma sono lontani dalla cultura, dal

territorio, dalla storia siciliana e stanno involgarendo e globalizzando

il gusto dei nostri giovani e non solo.

Da secoli i

siciliani mangiano frittole e cazzilli e nessuno è mai andato in

ospedale.

La

globalizzazione ha eliminato il fascino stagionale dei sapori, mangiamo

ciliege a Natale e arance a Ferragosto. La nostra secolare cucina

rischia di cedere ai precotti, ai surgelati, agli inscatolati. alle

pentole a pressione, ai forni a microonde, ai robot, alla cottura

sottovuoto e a vapore. La carbonella e la legna hanno ceduto il posto al

gas, gli untensili di rame e terracotta all'acciaio. Anche il nostro

vecchio piatto è stato sostituito da poco invitanti piatti di design,

dove "T'elaborato gastronomico" viene posto come una piccola opera

d'arte astratta (food design) tale da soddisfare il gusto culturale ed

intellettuale ma spesso non il buon gusto del palato.

In questi

ultimi anni si cerca di contrastare la massificazione del gusto con la

riscoperta delle cucine regionali, dei slow food, della cucina

casereccia. Sono spesso degli ingenui rifacimenti della cucina popolare.

Le verdure, i

cereali da soli o insieme senza alcun condimento costituivano le zuppe

dove bagnavano il pane nero qualche volta con la barba verde della muffa

come l'ha chiamata Verga. Oggi gli chef sofisticati pare che l'ab-biano

riscoperta presentando le zuppe come creme e vellutate.

Anche le

sagre vorrebbero essere un viaggio nella tradizione. Nei tempi passati

la sagra o la festa del Patrono era accompagnata dalla fiera, dal

mercato, dai divertimenti e dai balli. Oggi indipendentemente dalla

festa del Santo del paese si fanno sagre di tutti generi: della cipolla,

dell'aglio, del formaggio, della ricotta, del pesce, del maiale, del

pistacchio, e chi più ne vuole più ne metta. Si cerca di tornare alle

vec- chie tradizioni e agli antichi sapori che i giovani non hanno

conosciuto e purtroppo oggi non potranno apprezzarli nella veste

originaria. Gli anziani sono delusi dalle novità, che non hanno nulla a

che con i sapori di un tempo.

Le condizioni

climatiche sono diverse, le piante geneticamente modificate, gli

antiparassitari per combattere nuove malattie sono in uso anche indiscri

minato e infine il prodotto viene lavorato con metodi industriali

sofisticati che spesso ne alterano le caratteristiche organolettiche.

Anche le nostre abitudi- ni ei nostri gusti sono cambiati. Si cerca

anche di ricreare la cucina storica, il cui fascino non può che essere

una curiosità culturale.

Oggi tutto è

diverso compreso il nostro gusto. Sarebbe bello se le inevitabili

innovazioni, rispettassero la nostra cultura e la nostra storia.

Fonte:

SPIGOLATURE STORICHE SULLA CUCINA DI SICILIA – Gino Schilirò – Aracne

editrice 2019

___________________

.jpg) Le

panelle di Palermo Le

panelle di Palermo

La storia gastronomica dei popoli mediterranei è ricca di pietanze,

inventate o importate dai popoli occupanti, e poi radicate sui

territori.

Tra i consumi alimentari primordiali, la leguminosa pianta erbacea del

cece, originaria dell'oriente, che cresce spontanea in tutto il bacino

del Mediterraneo, occupa un posto di rilievo. Basti pensare che i suoi

semi sono presenti nelle mense più povere di latini e arabi, popoli

distanti fra loro parecchi secoli.

Gli arabi, dominatori della Sicilia a cavallo tra il 9° e l'11° secolo,

avvezzi alla sperimentazione gastronomica, ne macinarono i semi,

ricavandone una farina che mescolata all'acqua e cotta sul fuoco dava

una sorta di impasto crudo, dal sapore non eccezionale. Ma una sfoglia

sottile di questa pasta, cotta a sua volta in una sostanza oleosa, diede

vita alla prima "panella": una sorta di "schiacciata" di piccole

dimensioni, di un bel colore dorato. Il detto: "pari 'na paniella"

(sembra una panella) è appunto riferito ad oggetti che hanno avuto la

malasorte di trovarsi schiacciati sotto pesi eccessivi.

Prerogativa del territorio, le "panelle" si possono gustare solo a

Palermo e dintorni, associate al pane, e rappresentano il caratteristico

spuntino del palermitano. Si dice che non esista cittadino palermitano,

di vecchia o di nuova generazione, che non le abbia gustate almeno una

volta. Studenti e scolari nell'ora di ricreazione, negozianti,

impiegati, manovali, artigiani, nelle pause di lavoro. Le deliziose

frittelle di ceci, travalicano, con il loro superbo gusto, ogni

differenza di censo e di cultura.

Si possono acquistare in una serie infinita di "friggitorie", di tipo

fisso od ambulante, sulle strade di grande traffico, nei quartieri

popolari o residenziali, nei quartieri nuovi, nel centro storico.

I luoghi di stazionamento delle friggitorie ambulanti sono, da sempre e

puntualmente, i luoghi ove a certe ore si verifica un notevole movimento

di persone: quindi scuole, uffici, grandi magazzini, chiese, cimiteri e

finanche i campi sportivi nei giorni in cui si svolgono gli incontri. In

passato il panellaro si presentava con la carretta sulla quale era

montata una baracca di legno chiusa da tre lati. Al suo interno erano

posizionati: un fornello in pietra lavica sul quale una grande

casseruola veniva utilizzata per la frittura, un ampio ripiano in cui si

mostravano le panelle già fritte contenute in piatti di alluminio, un

contenitore di latta (barattolo di conserva) con il coperchio

bucherellato per il sale, usato in funzione della richiesta del cliente.

In un'angolo emergeva una piccola collinetta di "mafalde", una classica

forma di pane con la "gigggiulena" e, appesi ad un gancio, i rettangoli

di carta già tagliati a mo' di tovagliolo.

In tempi più recenti hanno fatto la loro apparizione le "motolape" e i

furgoncini che, attrezzati di tutto punto, portano in giro il prodotto

già pronto per essere cucinato a richiesta, perché, per gustarle a

dovere, le panelle devono essere molto calde. Una volta raffreddate,

anche se insaporite con qualche goccia di limone, perdono il gusto

originale. Se si prova poi a riscaldarle il risultato non è dei

migliori. Vanno gustate calde, e basta.

Il destino delle

panelle è condiviso con le crocchè, o "cazzilli" come li chiamano

comunemente i palermitani richiamandosi alla loro forma fallica. Panelle

e crocchè sono inseparabili, stanno sempre accanto e talvolta vengono

mangiate insieme, nello stesso panino.

La contraddizione tra i due cibi è dovuta alla materia prima di cui sono

composti. Le crocchè, ritenute meno classiche, sono realizzate con la

patata, umile tubero importato dal nuovo mondo cinque secoli fa. Un

connubio, questo, di prodotti vegetali diversi e di culture diverse.

Entrambi erano riposti dentro "u cannistru" (il canestro) e coperti da

una "mappina" (salvietta a quadri), pronti per essere fritti.

Corre voce che,fino a qualche anno fa', per verificare la temperatura

dell'olio, il panellaio di tanto in tanto adottasse un sistema… che

preferiamo non riferirvi (comunque approvato dai clienti) ma che gli

segnalava la condizione termica ideale. Quindi, armeggiando con alcune

schiumarole (manico lungo, manico corto, veri attrezzi del mestiere)

immergeva le panelle e, rimestando, in pochi minuti serviva gli attenti

clienti che là davanti seguivano con attenzione il processo di cottura.

.jpg) Altro prodotto da "friggitoria" era la melanzana, da sempre accreditata

come la "carne dei poveri": tagliata a "fieddi" (fette) , poi fritte, da

mettere in mezzo al pane o "a quaglia" (nulla a che vedere con l'omonimo

volatile) cioè incisa lungo i lati, lasciando la parte superiore

integra, poi fritta intera, ideale nella stagione estiva per una

colazione in riva al mare.

Altro prodotto da "friggitoria" era la melanzana, da sempre accreditata

come la "carne dei poveri": tagliata a "fieddi" (fette) , poi fritte, da

mettere in mezzo al pane o "a quaglia" (nulla a che vedere con l'omonimo

volatile) cioè incisa lungo i lati, lasciando la parte superiore

integra, poi fritta intera, ideale nella stagione estiva per una

colazione in riva al mare.

L'evoluzione ha portato alla nascita di diverse friggitorie, ovviamente

più evolute dal punto di vista della scelta gastronomica, che si sono

localizzate in più parti della città, divenendo un punto di riferimento

per i clienti del "fast-food" alla palermitana. Questo tipo di locale

richiama alcuni locali dei mercati arabi, ma anche alcuni delle città

spagnole: ambedue friggono ogni sorta di vivanda, poi consumata per

strada.

Il panellaro inizia la sua attività la mattina presto, in modo da

fornire alle maestranze edili, già nella prima mattina, la possibilità

di consumare una prima colazione a base di pane e panelle, con o senza

l'aggiunta delle crocchè.

Le panelle, si preparano facendo sciogliere la farina di ceci in acqua

con sale e prezzemolo.

Poi si pone il recipiente sul fuoco e si rimescola continuamente sino ad

ottenere una pasta piuttosto solida (tipo polenta) che, ancora calda, si

spalma in apposite formelle di legno di faggio dalla canonica forma

rettangolare (4x8 cm). Sulla formella di legno può essere inciso un

elemento floreale che, al raffreddamento della pasta, forma sulla

panella cruda un rilievo di circa 3 millimetri.

Il Pitrè ci riferisce che in passato questi rilievi avevano differenti

forme tra cui, più frequente, quella di pesce. I "i pisci-panelli", così

le chiamavano i più indigenti che, mangiandole, s'illudevano di mangiare

frittura di pesce, allora troppo costosa.

Arrivano ben calde e gonfie sul bancone, dove sono adagiate in un

ripiano d'alluminio bucherellato per permettere all'olio di scolare, e

in men che non si dica vanno a riempire la pagnottella che sarà tagliata

a metà, aperta a mo' di cerniera, e riempita.

I cazzilli o crocchè si ottengono bollendo le patate che, una volta

pelate, vengono passate per creare una purea piuttosto densa a cui si

aggiunge prezzemolo o menta, sale e pepe.

Utilizzando le esperte mani, si formano delle crocchette dalla tipica

foggia ellittica, della lunghezza di circa sei centimetri. Anche queste

vengono poi fritte in abbondante olio di semi.

Dalla preparazione delle panelle e delle crocchè, raschiando con una

paletta sia il fondo sia i bordi delle casseruole dove era stato

preparato l'impasto, si otteneva un nuovo impasto fatto dalle due

materie prime. Con questi impasto si produceva una crocchetta di

"rascatura" dal gusto particolare e, cosa da non sottovalutare, dal

prezzo ancora più basso, per chi non poteva permettersi neanche le

crocchè tradizionali.

In ogni stagione altre fritture arricchiscono il bancone della

friggitoria, per la delizia degli avventori, e così troviamo i cardoni

(cardi) e broccoletti (cavolfiore) "alla pastella", i carciofi, le

arancine di riso con carne o burro, lo sfincione (sorta di pizza morbida

molto spessa, condita con la cipolla), i timballi di pasta al forno o di

riso o di verdure, il "grattò" (gatteau di patate), e ancora, frittate

miste con erbette di montagna, sarde a "beccafico", fritture di

maccarroneddu o cicireddu (piccoli pesci e pesciolini), di calamari, e

l'intramontabile "caponata" il cui ingrediente base è la melanzana.

Le friggitorie ricalcano antiche tradizione della Magna Grecia, quando

al "thermopolium" (antico bar - tavola calda) si compravano pietanze

cotte, da consumare per strada.

Un momento importante per le panelle (e per le arancine) si riscontra il

13 dicembre, giorno in cui si festeggia Santa Lucia e, per devozione, in

tutta l'isola, non si consumano farinacei.

(n.d.r.)

Ciò che è stato narrato, pur con dovizia di particolari storici, non può

né potrà mai sostituire l'esperienza diretta: al viaggiatore

raccomandiamo quindi di soffermarsi davanti ad una friggitoria, prima di

acquistare il "pane con le panelle", per assaporare gli intensi profumi

dei vari ingredienti. Poi assaggi. Il gusto "unico" della panella

solleciterà le sue papille gustative come non mai. Degustandola, provi a

guardarsi attorno… i palazzi… le chiese… la storia, gli sembrerà di

farne parte Molti, prima di partire, ci ritornano. Molti, la seconda

volta, appena scesi dal traghetto, girano subito a sinistra per andare

alla tal panelleria dove due anni prima…

Carlo Di Franco per PalermoWeb.com

Sono stati

gli Arabi a realizzare le saporite panelle palermitane. Sono delle

fettine di polenta di ceci condite con prezzemolo e fritte, che i

bbuffittari vendono ancora oggi cavuri cavuri (calde calde) alla

Vucciria. Le panelle sono la versione antica e semplice delle falafel

(polpettine di farina di ceci e verdure fritte), diffuse tra la

popolazioni del Nordafrica e in Israele. Anche i Romani preparavano

polpettine di cereali.

I ceci

entrarono di prepotenza nella storia siciliana quando al suono delle

campane della Chiesa del Santo Spirito del Vespro del lunedi di Pasqua

del 1282 il popolo palermitano, presto seguito da tutti i Siciliani,

insorse contro il mal governo di Carlo d'Angiò che era stato posto sul

trono dal Papa. Dante immor talò l'avvenimento nel VIII canto del

Paradiso: «Se mala signoria che sempre accora/li popoli suggetti non

avesse mosso Palermo a gridar: mora, mora!”

Mi piace

riportare la cronaca redatta da un anonimo del tempo: Lu rebella mentu

di Sicilia et intraru intra la chitati cum grandi rimuri, et foru per li

plazi et quanti Franchiski trovavano, tucti li auchidianu. Di poi andaru

a lu steri di lu capitanu, et lu capitanu si rindiu cum certi pacti. Et

poi ki fu in putiri loru, non li foru actisi: lu auchisuru, et tucta la

sua compagna. Ancora andaru a li loki di frati minuri et frati

predicaturi, et quanti chi nni trovaru chi parlassiru la lingua

franchiska, li auchisiru intra li ecclesi A tre secoli di distanza

dall'avvenimento, Vincenzo Auria nel 1673 scrive: «E antica tradizione,

che dura sino ad ora come nel tempo dell'eccidio francese in Palermo,

che i palermitani, cercando sterminarli tutti, e dubitando di non

conoscerli tutti per francesi, incontrandoli per la città, gli facevano

proferi e ciciri in lingua siciliana; e perchè i veri francesi ciò non

potevano fare, ma solamente dicevano chichiri, dandosi a conoscere,

erano a morte feriti e trucidati dai Siciliani.

La drammatica

rivolta popolare non ha avuto né una leadership né un progetto politico

ed è finita tristemente nel nulla. Stipulata la pace della guerra dei

vespri pel 1302 a Caltabellotta, i baroni siciliani, sempre gli uni

contro gli altri armati, hanno preferito chiamare a governare altri

potenti. Il parlamento siciliano riunitosi nell'atrio della Martorana

decise di dare la corona del Regno di Sicilia a Pietro di Aragona,

sposato con Costanza figlia di Manfredi re di Sicilia. La Sicilia rimase

"indipendente" sotto gli aragonesi fino al 1375. Furono anni di guerre e

ai vecchi baroni se ne aggiunsero altri investiti dagli aragonesi.

Fonte:

SPIGOLATURE STORICHE SULLA CUCINA DI SICILIA – Gino Schilirò – Aracne

editrice 2019

Catania ha una grande "cultura" sulla carne equina....jpg) Dicono

che nella cottura della carne di cavallo, come si può constatare nei

rioni di via Plebiscito, il trucco sta nel buttare il salmoriglio Dicono

che nella cottura della carne di cavallo, come si può constatare nei

rioni di via Plebiscito, il trucco sta nel buttare il salmoriglio

non solo sulla carne, ma anche sulla brace (e che fumata!). Anzi, si

raccomanda di non usare la carbonella,.jpg) ma il carbone.

ma il carbone.

Per questo il turista spesso rimane sorpreso che a Catania possa

esserci la "nebbia" in ogni periodo dell'anno. Gli amanti del culto (eh

sì, lo è!) mangiano la carne equina persino cruda... ma c'è da

chiedersi: da dove vengono i cavalli che finiscono al macello? Sempre se

sia carne di cavallo... ma c'è chi garantisce che sia davvero carne

d.o.c. al 100%. Ma dove finiscono quei cavalli "dopati"di cui spesso si

parla nelle cronache cittadine vittime di incidenti in corse

clandestine? ...i vegetariani sono salvi! Intanto in America è sorta una

nuova preoccupazione: il consumo di carne di cavallo! Infatti gli USA

sono tra i più grossi produttori di carne equina, che viene importata

soprattutto dall'Europa, e sono molti i capi equini che finiscono sui

banconi delle macellerie. Tra gli attivisti della campagna contro la

macellazione dei cavalli ci sono nomi celebri, Clint Eastwood e Bo

Derek. Ambedue gli attori hanno lavorato tantissimo coi cavalli,

soprattutto la Derek! Ma gli Americani, come mangiano la carne di

cavallo? Arrostita con salmoriglio e messa in mezzo alla "vastedda" di

pane di casa?

http://salmoriglio.blogspot.com/2006_11_01_archive.html

(nd.r. I catanesi ne sono molto ghiotti. A Catania ci sono molti posti

dove si può mangiare in tutti i modi la carne di cavallo, . Io, invece,

mi fermo qui perchè, personalmente, trovo terribile mangiare la carne di

un animale come il cavallo. Clliccate

qui

e forse, dopo, cambierete idea.

Carne di cavallo: colore rosso vivace, succulenta,

dal gusto indiscusso con tendenza dieci su dieci al dolciastro, da

mangiare se possibile al sangue. Se anche voi ne siete appassionati

sappiate che c’è un solo posto in Italia dove viene santificata,

adorata, riverita.

Una città dove la carne di cavallo è l’unica e

indiscussa regina della gastronomia da strada, diventata tradizione

molto tempo prima che “street food” diventasse un termine di uso comune.

Quel posto è Catania, ma se volete godere della

squisitezza di questa carne, al netto dei problemi etici che può creare

mangiarla, dovete sporcarvi le mani: i luoghi dove bisogna andare non

sono certo segnalati dalla Guida Michelin.

La regola è infatti solo una: più il quartiere di

Catania è popolare, più è considerato poco raccomandabile, e più la

carne di cavallo sarà buona. Più sarà internato e inquietante, più si

assaporerà la genuinità della tradizione.

ARROSTITA SULLA BRACE O BOLLITO?

Cotta alla brace, la si può mangiare al tavolo o in

piedi, nel panino, e nei posti più antichi direttamente nel tovagliolo

di carta. In tutti i casi, che sia fettina o polpetta, fondamentale è il

‘salamarigghiu’, un intruglio di olio, aceto, sale e abbondante origano

che l’addetto alla cottura spennella sulle fettine ancora sul fuoco con

la tradizionale “bruscia“ ricavata da un mazzetto di origano.

Trinca, ossopiatto, lattughina, costata, policiata, a

differenza della carne vaccina qualsiasi taglio è adatto all’arrosto.

La spiegazione dei macellai etnei è semplice:

“cavaddu curri, u viteddu zappa“.

Arrosto dunque, ma non solo. Se sarete così curiosi

da spingervi nei quartieri più popolari potrete assaggiare il bollito,

un vero rituale che nelle macellerie equine inizia sin dalle prime ore

del mattino.

Sul ciglio della strada, un unico pezzo di carne

viene fatto bollire in enormi pentoloni. A cottura ultimata viene

spezzettato. Lo si può assaggiare sul momento condito con olio, sale,

pepe e limone, oppure lo si può comprare per mangiarlo comodamente a

casa.

dal video CATANIA FOOD TOUR di Sofia, qui:

https://www.youtube.com/watch?v=8bjF6tw3eWQ&t=129s

Catania - Lo diciamo prima: questo cibo non è per tutti,

sappiamo che molti non amano mangiare il cavallo, ma siccome invece a noi piace

e riusciamo a mangiare di tutto senza ritegno, per quanto ci riguarda che si

tratti di cavallo, mucca, pollo, maiale o agnello, non ci facciamo pregiudizi. E

come tutti sanno, per assaggiare dell’ottimo cavallo bisogna andare a Catania.

Catania, la città dove in via Plebiscito non puoi muoverti senza essere

investito da una densa coltre di fumo aromatizzato alla carne. Catania, la città

dove arrostire la carne fuori, in barba a tutte le regole igieniche, è

socialmente accettato. E diciamocela: la carne è buonissima, vero street food

d’altri tempi in cui la fettina si gira con le mani…e il tizio del braciere

nemmeno si ustiona!

E quindi, presi da un momento di entusiasmo per la carne

equina, abbiamo deciso di mangiare in una delle trattorie più note della città,

dove la carne di cavallo si cucina dentro e fuori. Stiamo parlando della

Trattoria Achille, vero must della cucina etnea di strada. Faceva ancora un po’

freddino e quindi ci siamo messi dentro. Il locale è un tripudio al Catania

calcio, con le magliette dei giocatori appese alle pareti e i tavolini con le

tovagliette di carta, proprio come vuole la tradizione catanese. Oltre ad avere

la possibilità di assaggiare il cavallo in tutti i modi, dalla classica fettina

arrosto all’ottima salsiccia, è possibile anche gustare l’ottimo buffet di

antipasti: un tripudio di parmigiana di melanzane, frittatona di ricotta e

spinaci e wurstel con cipolla.

E poi ancora peperoni arrostiti, caponata di melanzane,

piselli, zucchine grigliate e…e poi non mi ricordo. C’era di tutto.

E poi è arrivato il momento clou della serata: assaggiare le

prelibatezze a base di carne di cavallo. Eccezionali le polpette: morbide,

succose, cotte al punto giusto. Veramente ottima anche la salsiccia di cavallo,

condita con cipolla e spezie: la carne si scioglieva in bocca ed e non è

risultata né pesante, né salata. Ma se volete comunque provare la

Trattoria Achille e non volete mangiare carne di cavallo, non preoccupatevi. Il

menù offre la possibilità di mangiare altri tipi di carne, come gli involtini di

suino, pistacchio e philadelphia, oppure i triangoli di manzo conditi con

formaggio filante e rucola. Insomma, il menù è piuttosto vario e comprende anche

i primi. Naturalmente, non mancano nemmeno le stigghiole, fatte con cipolla e

intestino, ma questa è roba solo per stomaci forti.

Ideale per una serata alternativa alla solita pizza, tanto si

spende anche meno.

Irene Savasta

https://www.ragusanews.com/2018/03/30/attualita/vero-street-food-carne-cavallo-catania/87362

DOVE MANGIARLA

|

|

Territorio

interessato alla produzione: Catania e comuni del comprensorio.

Descrizione

sintetica del prodotto: Gelatina di maiale

Descrizione

delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura:

Ingredienti: parti non commestibili del maiale, e tocchetti di carne di

maiale, chiodo di garofano, foglie d' alloro sale e pepe in grani.

Preparazione: alcune parti del maiale come il muso, le orecchie, i

piedi, la cotenna e pezzetti di carne attaccati alle ossa (della zampa)

vengono messi in un gran pentolone e fatti bollire insieme al sale al

pepe in grani e al chiodo di garofano. Il brodo così ottenuto viene

sgrassato, filtrato e rimesso sul fuoco amalgamato con tocchetti di

carne di maiale, succo di limone e foglie d' alloro; ancora caldo viene

versato in contenitori o formelle il cui fondo si cosparge di pepe nero

e rosso e fatto raffreddare in modo che si rapprenda. Viene consumato

freddo e tagliato a fette

Materiali

e attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione e il

condizionamento: Nessuna attrezzatura specifica

Descrizione

dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura: Laboratori di

gastronomia, macellerie e ambienti domestici

Elementi

che comprovino che le metodologie siano state praticate in maniera

omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai

25 anni: Prodotto legato all' antica tradizione dell' uccisione del

maiale. Dalle parti non commestibili veniva creato a caldo un prodotto

che raffreddato ha la consistenza gelatinosa. "Quando il sole avrà

preso corpo e scaldato l' aria fatevi offrire dal massaro alcune fette

di zuzzu, portentosa gelatina a base di carne di maiale". (Piero

Isgro, Sicilia a tavola)

Fonte:

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 6/02/1999 - Parte I n.6

Ingredienti:

Dosi:1 kg. di carne di maiale, un piede e l'orecchia di maiale, 1

bicchiere di aceto, succo di limone, pepe rosso.

Istruzioni

per la preparazione: Mettere a bollire le parti del maiale in molta

acqua salata per circa tre ore. Poi mettere da parte la carne,

aggiungere al brodo un bicchiere d'aceto e farlo bollire a lungo fino a

ridurlo ad 1/4 della quantita' iniziale. Lasciare riposare per una notte

intera. Il giorno dopo filtrare il brodo e aggiungere succo di limone;

intiepidirlo e versarlo sulla carne gia' tagliata a fette e sistemata

nei piatti e condita con pepe rosso macinato.

|

L'11

novembre la festa che celebra il vescovo di Tours, noto come San Martino.

Proverbiali la sua umiltà e la sua carità che hanno dato vita ad alcune

leggende, una delle quali legata alla cosiddetta estate di San Martino, la quale

si manifesta, in senso meteorologico, all'inizio di novembre e dà luogo ad

alcune tradizionali feste popolari.

La

leggenda narra che Martino, figlio di un ufficiale dell'esercito romano, a causa

di un'ordinanza dell'epoca divenne anch'egli soldato romano e trovandosi, in una

grigia giornata d'autunno, alle porte della città di Amiens con i suoi soldati

incontrò un mendicante seminudo. D'impulso tagliò in due il suo mantello

militare e lo condivise con il mendicante. Miracolosamente il freddo si

affievolì e comparve il sole: fu quella la prima estate di San Martino.

Questa

data, simbolicamente associata alla maturazione del vino nuovo, ed alla

«svinatura» - da qui il proverbio "A San Martino ogni mosto diventa vino" - è

quindi un'occasione di ritrovo e festeggiamenti nei quali si brinda, appunto,

stappando il vino appena maturato e molte cantine aprono le loro porte alla

degustazione. Il proverbio «S'ammazza lu porcu e si sazza lu vinu» è legato alla

tradizionale uccisione del maiale che avviene in alcuni paesi per farne

prosciutti, salami e salsicce.

Sagre e

feste in questo giorno, occasione buona per gustare le classiche caldarroste e

del buon vino novello, ma anche il pane casereccio, ed i dolci tipici di questa

ricorrenza come i biscotti di San Martino.

Nel

Palermitano si mangia u viscottu di San Martino abbagnatu, i biscotti,

realizzati con una forma rotondeggiante ed aromatizzati con semi d'anice,

vengono gustati bagnati nel vino moscato. Questi tipici dolci, che abbondano

nelle pasticcerie siciliane anche un mese prima della ricorrenza, possono essere

di vari tipi: il tricotto (croccante e friabile, destinato all'inzuppo), il

rasco (pasta morbida, inzuppata di liquore, destinata ad essere riempita di

crema di ricotta) e la versione del biscotto decorato (pasta morbida, scavato e

riempito di conserva, glassato e merlettato con zucchero e decorato con un

cioccolatino e frangette d'argento).

I

biscotti di San Martino

sono dei

particolari biscotti artigianali, che si preparare l’11 Novembre in memoria di

San Martino.

Un chilo di

farina - 00 50 grammi lievito di birra 300 - grammi di zucchero semolato 200 -

grammi di strutto 30 grammi di semi di anice Un pizzico di cannella (meglio se

in bacca) 40 grammi di burro, -sale.

Sciogliere

il lievito di birra in poca acqua tiepida. Setacciare la farina in una grande

ciotola e versarvi il lievito sciolto nell’acqua. Lavorare con un cucchiaio di

legno e, continuando ad impastare, amalgamarvi lo zucchero, lo strutto, i semi

di anice, la cannella e tanta acqua per ottenere un impasto morbido ed elastico

(la consistenza deve essere come la pasta di pane). Lavorare l’impasto fin

quando si formeranno le bolle di lievitazione, quindi ricavare dei bastoncini

della lunghezza di circa dieci centimetri che avvolgeremo a spirale in modo da

ottenere delle ciambelline. Adagiarle, distanziate tra loro, in una teglia

imburrata e metterle da parte a lievitare, in luogo tiepido, per qualche ora.

Quando

saranno ben gonfie mettere in forno preriscaldato a 200° per dieci minuti,

quindi sfornarli e portare il forno alla temperatura di 160° e infornare di

nuovo per altri 20 – 25 minuti avendo cura che non scuriscano troppo. Una volta

cotti lasciare i biscotti a riposare nel forno spento per qualche ora, così

raggiungeranno quella particolare croccantezza e friabilità caratteristica.

A SPASSO

PER LA SICILIA

La

tradizione di San Martino in Sicilia è molto diffusa e sono diversi gli

appuntamenti che si possono seguire.

LINGUAGLOSSA (CT). Piazza dei Vespri Siciliani 11 novembre dalle ore 19:00.

Degustazione di piatti della tradizione siciliana e spettacolo di musica Folk.

ZAFFERANA

(CT). Festa di San Martino, castagne e vino nella piazza di Sarro, frazione di

Zafferana Etnea.

PALAZZO

ADRIANO (PA). Festa di San Martino l’11 novembre. Originalissima e folkloristica

tradizione che festeggia le coppie sposate nell’arco dell’ultimo anno.

ROMETTA

(ME). San Martino Gimellese - Festa di San Martino nel piccolo borgo di Gimello,

poco distante da Rometta. Sabato 15 novembre c’è la degustazione di pane caldo

casereccio con l’olio, salsiccia arrosto, caldarroste e del buon vino novello.

RIPOSTO

(CT). Fiera di San Martino tra Castagne e Vino fino a martedì a Carrubba,

frazione di Riposto (CT) in Piazza Chiesa. S

|

La

cornice è quella del golfo di Catania: un arco che va da Capo Mulini a

Capo Santa Croce, nel comune di Augusta. Una porzione di mare tutelata

in parte dalla Riserva Naturale Marina delle Isole Ciclopi e solcata

ogni giorno dalle piccole barche dei pescatori del golfo. Qui, secondo

la stagione, si pescano aguglie, spigole,

tonni, triglie, sgombri, e masculini. I pescatori li chiamano anche

anciuvazzu o ancora anciuvurineddu: molti nomi per le piccole, guizzanti

acciughe, le stesse catturate dai liguri e dalle menaidi cilentane. Le

stesse che, diceva padron ’Ntoni ne I Malavoglia, «sentono il grecale

ventiquattr’ore prima di arrivare, (…) è sempre stato così, l’acciuga

è un pesce che ha più giudizio del tonno». Ad aprile, si comincia a

calare le tratte (così chiamano a Catania le reti menaidi, che hanno

maglie di un centimetro di lato e sono lunghe circa 300 metri): il

momento giusto è la notte fonda, quasi sul fare dell’alba. La tecnica

è la stessa praticata in tutto il Mediterraneo già dai tempi di Omero.

Questo meccanismo di cattura (l’imprigionamento della testa dell’alice

nelle maglie della rete, da cui il nome da magghia) provoca un

dissanguamento naturale che rende il pesce più gustoso e quindi

pregiato.

In Italia le flottiglie che praticano la pesca tradizionale

con la menaide sono poche: si trovano a Pisciotta, in alcuni piccoli

centri della costiera del Cilento (in Campania) e nel golfo di Catania.

Qui le famiglie che vivono di questo mestiere antico sono una trentina:

un gruppo sparuto – che si divide fra i porticcioli di San Giovanni li

Cuti, Ognina, Aci Trezza – e qualche civitotu (così si chiamano gli

abitanti del quartiere catanese della Civita) al porto di Catania.

Attualmente, i masculini da magghia sotto sale non sono in commercio: si

possono ancora assaggiare soltanto in qualche ristorante di Catania o

nelle dispense delle famiglie dei pescatori. Il neonato Presidio sta

tentando di riorganizzarne la produzione e la commercializzazione.

I

masculini si vendono freschi sul mercato catanese di piazza Pardo ( ‘a

Piscaria) oppure vengono messi sotto sale dalle mogli dei pescatori. La

tecnica di salagione è la stessa di tutto il Mediterraneo, ma qui

esiste una preparazione assolutamente unica, inventata dai pescatori

catanesi per sfamarsi durante le molte ore trascorse in mare. Si tratta

di una conserva fatta con pezzetti di alici e con le teste che rimangono

impigliate nelle maglie della menaide. Impossibili da vendere, questi

“scarti” erano consumati in barca. Tornati a riva, le donne di casa

mettevano ciò che rimaneva sott’olio di oliva, in vasetti di vetro o

in piccoli orci di terracotta (i cugnitti) e all’occorrenza se ne

prelevava una parte per cucinare sughi e salse.

Area di produzione: Golfo di Catania

|

|

LA

CARNE SOTTO IL VULCANO. LINGUAGLOSSA

Come cucinare le salsicce?

Del maiale, si sa, non si butta via nulla: dalle parti meno nobili, come

muso e piedino, si ricavano saporiti piatti regionali, mentre quello che

avanza dalla preparazione dei prosciutti, della pancetta e del carré, le

salsicce sono un prodotto versatile in cucina e apprezzate nella maggior

parte delle occasioni si insacca con spezie ed erbe e nel giro di

qualche giorno diventa una g ustosa salsiccia o un salame. Le salsicce in

particolare sono un alimento amato da quasi tutti, perfetto per essere

gustato, nelle sue numerosissime varianti locali, in un panino croccante

con due foglie di insalata e una dose generosa di salse. Può capitare

però di dover preparare un pasto da mangiare con forchetta e coltello, e

di voler evitare la solita anonima padella: fortunatamente la salsiccia,

come il maiale, è versatile e si presta a numerose interpretazioni. Ecco

quindi 10 modi per preparare le salsicce, con qualche suggerimento di

cottura a cui forse non avevate ancora pensato. ustosa salsiccia o un salame. Le salsicce in

particolare sono un alimento amato da quasi tutti, perfetto per essere

gustato, nelle sue numerosissime varianti locali, in un panino croccante

con due foglie di insalata e una dose generosa di salse. Può capitare

però di dover preparare un pasto da mangiare con forchetta e coltello, e

di voler evitare la solita anonima padella: fortunatamente la salsiccia,

come il maiale, è versatile e si presta a numerose interpretazioni. Ecco

quindi 10 modi per preparare le salsicce, con qualche suggerimento di

cottura a cui forse non avevate ancora pensato.

1 Alla brace: non a caso la salsiccia è la regina del barbecue.

Contrariamente alle abitudini più diffuse, non deve necessariamente

essere preparata da un maschio: il confronto diretto con fuoco e

carbonella è alla portata di chiunque sia animato da buona volontà.

L’importante è mettere la salsiccia intera sulla griglia, facendo

attenzione a non bucare il budello almeno per i primi minuti, così da

far cuocere la carne nel suo stesso grasso, in un amalgama unico di

profumi e sapori.

2 Sotto la brace, o meglio, sotto la cenere: ne serve di

caldissima e di solito la si trova come risultato di un fuoco acceso nel

caminetto o di un barbecue. Bisogna avvolgere bene le salsicce nella

carta forno o nella carta d’alluminio e lasciarle cuocere per circa 15

minuti. I cartocci si aprono direttamente nei piatti per non disperdere

il sughetto di cottura.

3 Alla piastra. È la tipica preparazione da panino, ma si può

replicare facilmente per abbinarla a un contorno leggero. La salsiccia

va tagliata a metà e privata del budello, per poi essere schiacciata

bene sulla superficie calda della piastra. Anche in questo

caso

generalmente non occorrono grassi aggiuntivi. caso

generalmente non occorrono grassi aggiuntivi.

4 In padella, ubriaca. Bisogna bucare la salsiccia e farla cuocere

con un paio di dita d’acqua, che si riempirà presto del grasso della

carne e andrà eliminata. A questo punto si sfuma con il vino rosso, che

dà colore e sapore. La stessa preparazione si può replicare al

microonde, cuocendo la salsiccia a massima potenza per 5-7 minuti prima

con l’acqua e poi con il vino, per poi farla colorire eventualmente con

un passaggio al grill o in padella.

5 Tornando alla padella e alla salsiccia privata del budello, si

può preparare un saporitissimo ragù in bianco. Si spezzetta la salsiccia

nella padella calda e si sfuma a piacimento con l’aceto balsamico:

aggiungete la pasta, mantecate e gustate.

6 Al forno, in una pirofila con patate, cipolle o il contorno che

desiderate. La salsiccia si può bucherellare prima o durante la cottura,

per far fuoriuscire parte del grasso e insaporire così le verdure: è

bene tenere presente che il contorno andrà comunque condito con olio,

sale o altro prima dell’inizio della cottura.

7 Bollita. Basta lasciare la salsiccia in acqua bollente per

circa 30 minuti: farà tutto da sola.

8 Al cartoccio. Dovrete ungere bene un foglio d’alluminio e

disporvi le salsicce, le patate, gli aromi: chiudete tutto e lasciate

cuocere a 200 °C per una trentina di minuti.

9 Se preferite un ricco piatto unico, o un primo sostanzioso,

dovreste mettere della salsiccia ancora cruda fra le lasagne o gli

strati di polenta, e poi a cuocere insieme in forno. A piacimento unite

besciamella, funghi, formaggio e tutto ciò che vi stuzzica l’appetito.

10 Gli spiedini di salsiccia si cuociono bene in forno, ma sono

adatti anche alla padella, alla griglia o alla piastra. L’importante è

tagliare le salsicce in pezzetti di dimensioni uguali, alternarli con

qualche verdura per smorzare il grasso e ricordarsi di girare spesso gli

spiedi.

|

|

IL

TEMPO DEL MAURO PERDUTO

Il

periodo è quello giusto, ma trovare questa erba marina lungo le coste

laviche catanesi è ormai un'impresa per colpa dell'inquinamento

Il

periodo è questo, ma bisogna sapere dove andare e, nonostante ciò,

essere fortunati. Poter gustare il "mauro" - o "u mauru",

in dialetto catanese - è infatti ormai talmente raro da essere una

delizia da veri gourmet. Si tratta di un'erba marina dai lunghi

filamenti callosi, un'alga commestibile che fino a qualche decennio fa

cresceva spontaneamente lungo le coste laviche catanesi e della Sicilia

orientale, ma che adesso è quasi scomparsa a causa dell'inquinamento.

Inutile chiedere alla Pescheria e nei ristoranti di pesce di Piazza

duomo o di Acitrezza; a restare legati a questa specialità sono alcuni

ristoratori lungo la Timpa ed a Stazzo (nei pressi di Acireale), e

giusto un paio di commercianti della zona di Ognina, a Catania.

"Ogni venerdì me lo porta un vecchietto - spiega Tino, titolare di

una rivendita di frutti di mare in piazza Mancini Battaglia - che lo

raccoglie insieme a suo figlio in una località vicino Acireale.

Trovarlo è così difficile che neanche lui vuole far sapere dove

riescono a prenderlo".

Un "segreto professionale" che, tuttavia, non turba la

serenità del rivenditore e dei suoi clienti: "Credo sia una

località poco inquinata - continua Tino - perché so che per crescere

ha bisogno di acque limpide". Magari, perciò, si chiude un occhio

su tracciabilità e sicurezza alimentare, ma volentieri si apre la bocca

per assaggiare una prelibatezza tipica che rischia l'oblìo: "La

domenica è già terminato - prosegue il commerciante - perché ho dei

clienti affezionati che vengono qua apposta".

Come ogni sciccheria marinara, di solito si consuma crudo:

"Cinquanta anni fa mia mamma se lo mangiava a mare mentre lo

raccoglieva - ricorda Tino - ma c'è chi lo preferisce condito con sale

e limone, o chi lo salta in padella".

Sono questi i mesi migliori in cui tentare la fortuna: l'alga trova il

suo habitat ideale da aprile a giugno. Una vaschetta da 100 grammi costa

più o meno tre euro. Ben 30 euro al chilo, ma vale per la memoria.

Francesca

Marchese - Giovedì 16 Aprile 2009

Estate, mare, ferie. Ma anche mangiate di pesce. E, a Catania, terra di

sushi autoctono da sempre, anche di frutti di mare crudi. Ricci, occhi

di bue, patelle, perfino il “mauro” l’alga che mangiavano i nostri nonni

con sale e limone. Tutta roba che si trova regolarmente sui banchi della

pescheria, ma a quale prezzo? Non parliamo di euro, ma di ecostenibilità.

Fino a quando possiamo pensare di mangiare occhi di bue (a 80 euro al kg

sui banchi del pesce) saccheggiando i fondali? Per quanto tempo siamo

disposti ad ipotecare il mare alle future generazioni per un piatto di

spaghetti con i ricci pescati in maniera massiccia e senza scrupoli?

«I ricci che noi mangiamo non sono le femmine,

come si crede comunemente - spiega Emanuele Mollica, biologo marino e

direttore dell’Area marina protetta Isole Ciclopi - è una specie

“colorata” che ha maschi e femmine e si chiama Paracentrosus Lividus

mentre quello che chiamiamo riccio “maschio” è un’altra specie non

commestibile, qualla nera con gli aculei più lunghi. I ricci sono

soggetti ad un “overfishing” cioè una pesca eccessiva e quindi le loro

dimensioni si riducono, il quantitativo è sempre minore e, inoltre,

raccogliendo solo una delle due specie, l’altra, che è competitrice,

finisce per avere campo libero e ce ne saranno sempre di più».

E gli occhi di bue?

«E’ una vera tragedia. Non sarebbero buoni da

mangiare, noi catanesi siamo gli unici al mondo che li consumiamo. La

pesca dell’occhio di bue è quasi esclusivamente clandestina e vietata

dalla legge perché fatta con le bombole abusivamente: Per catturare

questi animali vengono rivoltate le pietre sul fondale danneggiando la

specie. Ormai la dimensione delle conchiglie è sempre più ridotta.

Diventa adulta in tre anni e raggiunge i 5 cm ma potrebbe arrivare anche

a 7-8 cm, ma ormai questa misure ce le siamo dimenticate».

Non c’è una legge che obblighi a rispettare le misure?

«Esiste semplicemente una legge che vieta la

pesca subacquea con le bombole».

E se si pescano in apnea?

«Si fa comunque un danno ambientale enorme,

perché girando la pietra, tutto quello che ci vive sopra, e che è amante

della luce, finisce al buio e viceversa, quindi non si uccide solo il

mollusco ma anche la vegetazione».

C’è ancora l’uso della pietra celeste (il solfato di rame che si

gettava per far “uscire” il mollusco e i polpi dalle tane ndr)?

«Sì alcuni la utilizzano ancora, ma oggi la

stragrande maggioranza dei raccoglitori “gira” le pietre, è molto più

veloce. Tenete presente che per raccogliere circa un chilo di questi

molluschi bisogna rivoltare un’area di circa un ettaro di fondale. Forse

è arrivato il momento di evitare di comprarli. Ci sono tanti, troppi

pescatori abusivi, anzi bracconieri, chiamamoli con il loro nome.

Ciascuno ne prende circa un chilo al giorno, calcolate voi il danno

ambientale».

Ma non esiste una regola come per i raccoglitori di funghi, per esempio

un tesserino?

«Ripeto, è proprio vietata la pesca con

l’autorespiratore. Se venissero raccolti come si faceva vent’anni fa dai

pescatori, di notte con la lampara, che li tiravano su con il gancio

dalla superficie, allora sarebbe una pesca sostenibile».

E per i ricci che limiti ci sono?

«Gli appassionati che vanno con maschera e pinne

possono prenderne al massimo 100 al giorno».

Da dove viene la polpa di riccio che vendono nei supermercati?

«In genere dall’oceano, ci sono alcuni paesi che

hanno delle regolamentazioni, per esempio in Australia, dove la specie è

molto più grande, ci sono dei pescatori professionisti autorizzati che

possono prelevare delle quote prestabilite e in determinati punti. La

polpa di ricci che troviamo al supermercato non proviene dai nostri

mari».

Ma come si fa a sapere dove vengono raccolti, se sono sicuri da

mangiare?

«Io non vedo grossi rischi da questo punto di

vista nel consumo dei ricci. Certo, se c’è un’immissione inquinante da

terra è evidente che è più pericolosa nei primi metri dalla costa, anche

se poi c’è l’effetto diluizione... ».

Ma se un pescatore abusivo va a prendere ricci ad Aci Trezza vicino

allo scarico fognario, il consumatore come si difende?

«Se va a pescare ad Aci Trezza vicino alla fogna

infrange un triplice divieto: pescare nell’area protetta, violare

l’ordinanza sanitaria che vieta la balneazione vicino agli scarichi e

mettere in pericolo la salute di chi mangerà quei ricci».

Non mi pare che ci sia tutto questo rispetto per le regole. I ricci

che arrivano sulle nostre tavole chi li certifica?

«Nell’80 per centro dei casi è roba pescata

clandestinamente con metodi vietati. E’ vero che alla capitaneria di

porto di Catania sono registrati dei pescatori subacquei professionisti

che hanno una licenza speciale per raccogliere fino a mille ricci al

giorno con le bombole, ma la maggior parte del pescato è clandestino ed

è bene che si sappia. Lei pensa che una persona che non ha alcuno

scrupolo di andare a pescare clandestinamentesi ponga il problema di

andare a raccogliere ricci, per esempio, nella baia di Augusta dove c’è

un forte inquinamento? O accanto ad una fognatura? Che gliene frega...

».

Possibile che non si possano mettere dei freni a questa situazione?

«Guardi, le dico una cosa. C’è un pescatore

abusivo habitué ad Aci Trezza, che pesca occhi di bue con le bombole. E’

un pregiudicato, non dico il nome per la privacy, il quale ha accumulato

90mila euro di sanzioni amministrative che ovviamente, non paga perchè

risulta nullatenente e, quindi, non teme alcuna confisca, oltre a

tredici avvisi di reato per pesca abusiva. Ebbene, continua ad essere lì

tutti i giorni, perché gli occhi di bue glieli pagano 70 euro al kg».

Quindi mi sta dicendo che non si può fare nulla?

«Il metodo più efficace è quello di avvertire il

consumatore che delinque anche lui se consuma gli occhi di bue, un po’

come è stato già fatto, con una specifica campagna d’informazione, per

vietare il consumo di datteri di mare».

Sì, ma allora non si dovrebbero neppure vendere in pescheria e nei

ristoranti...

«Certo, purtroppo succede che, ai controlli della

capitaneria di porto il ristoratore di solito è in grado di dimostrare,

con fattura, l’acquisto ufficiale del mollusco e, questo, perché

probabilmente c’è qualche commerciante che si presta a fatturare questo

pescato che altrimenti non potrebbe essere fatturato perché non proviene

da una pesca autorizzata ufficialmente».

Quindi si tratta di fatture false?

«L’ha detto lei... ».

C’è chi va a pescare nell’area marina protetta?

«Rispetto ai primi anni il fenomeno è molto più

ridotto. Certo, c’è sempre quello che vede un bel sarago e pensa di

poterlo catturare ma c’è anche la videosorveglianza i controlli della

capitaneria di porto, del nostro personale, e poi ci sono anche gli

altri utenti che segnalano situazioni di questo tipo. Abbiamo qualche

problema in più la notte».

In pescheria vendono il “mauro” ai turisti, un piattino 4 euro...

«E’ pericolosissimo, è un’alga che appartiene al

genere Girartina, predilige le acqua poco salate e, infatti, vive dove

sfociano i fiumi sotterranei ad Ognina, a S. Giovanni li Cuti, al porto

di Catania. Va da sè che se il suo habitat naturale è in prossimità

degli scarichi inquinanti... ».

Il punto è che il catanese doc non si pone il problema, né di

impoverire il mare, né di prendere un’intossicazione. Di fronte allo

spaghetto con i ricci perde la coscienza ambientale semmai ce n’ha

una...

«Lo so, il nostro lavoro è quello di divulgare

queste informazioni. Chi ha una coscienza, magari evita di mangiare un

piatto di spaghetti con i ricci e opta per un buonissimo piatto di pasta

con le vongole o con le cozze che sono allevate e controllate. La prima

tutela dell’ambiente è a tavola. Vale la pena mangiare un piatto di