|

lattuga, radicchio,

bietola, asparago, indivia, borragine, sedano, spinacio, rucola,

catalogna, cavolo, basilico, bietola, spinaci, cardo, cicoria;

CLICCA PER APPROFONDIRE

|

LATTUGA

LOLLO bionda o rossa

La lollo rossa è una qualità di lattuga introdotta in

Campania da circa un

decennio dal Nord Europa, con cespi di colore rosso

leggero tendenti al verde oppure nella variante "TRIPLE

RED" di un rosso accesso e tendente allo scarlatto e poi

con cespi mediamente leggeri (200 gr in media),

portamento basso e semisferico. La lollo rossa è una qualità di lattuga introdotta in

Campania da circa un

decennio dal Nord Europa, con cespi di colore rosso

leggero tendenti al verde oppure nella variante "TRIPLE

RED" di un rosso accesso e tendente allo scarlatto e poi

con cespi mediamente leggeri (200 gr in media),

portamento basso e semisferico.

La lollo verde è una tipologia di lattuga con cespi di

colore verde brillante chiaro, bassa ed semisferica.

Poverissima di calorie, è un ottimo rinfrescante e

aperitivo. Presenta una buona dose di vitamine, minerali

e oligoelementi, specialmente iodio, nichelio, cobalto,

manganese e rame.

Entrambe sono specie biennale, il primo anno forma una

rosetta, il secondo lo scapo fiorale. Le foglie basali

formano un grumolo o "testa" più o meno compatto. Lo

scapo fiorale è alto 100-150 cm e porta ramificazioni

corimbiformi terminanti con un capolino. I fiori sono

ermafroditi, ligulati e gialli, i semi sono costituiti

da un achenio di colore bianco marrone e nero, separato

dal pappo.

Dal gusto intenso è adatta a condimenti forti ed è

ampiamente usata in cucina mescolata con altri tipi di

lattuga, nelle insalate miste.

La lollo è coltivata in prevalenza per IV gamma per la

produzione di TRIS insieme con altre tipologie,

croccante e di sapore leggermente amarostico, ottima

shelf life.

http://www.terramore.net/lollo-rossa-e-verde.html

|

IL FINOCCHIO

Il finocchio (Foeniculum vulgare) fa parte della stessa famiglia

delle carote, così come il prezzemolo, il sedano, l'aneto e il

coriandolo. Diversamente dai suoi aggraziati parenti, però, il

finocchio è un ortaggio goffo, dall'aspetto buffo: un corpo bulboso,

croccante e bianco sormontato da steli con foglioline svolazzanti.

Ma ha un pregio: diversamente dalla maggior parte delle verdure, è

commestibile in ogni sua parte (corpo, gambo, foglie e semi),

e può

essere usato per una gran varietà di piatti, dalle insalate alla ceviche. e può

essere usato per una gran varietà di piatti, dalle insalate alla ceviche.

Il finocchio coltivato (o dolce) è una pianta annuale o

biennale con radice a fittone. Raggiunge i 60–80 cm di

altezza. Si consuma la grossa guaina a grumolo bianco

che si sviluppa alla base.

Il finocchio è ampiamente coltivato negli orti per la

produzione del grumolo, una struttura compatta

costituita dall'insieme delle guaine fogliari, che si

presentano di colore biancastro, carnose, strettamente

appressate le une alle altre attorno a un brevissimo

fusto conico, direttamente a livello del terreno.

Il suo colore bianco è dato dalla tecnica

dell'imbianchimento: si tratta di una rincalzatura e si

effettua a cadenza regolare nel corso dello sviluppo del

grumolo o almeno due settimane prima della raccolta.

La raccolta dei grumoli avviene in tutte le stagioni,

secondo le zone di produzione. Si adatta a qualsiasi

terreno di medio impasto con presenza di sostanza

organica. Le piante vengono disposte in file e

distanziate di circa 25 cm l'una dall'altra. La raccolta

del grumolo avviene dopo circa 90 giorni dalla semina.

Richiede frequenti e abbondanti irrigazioni e preferisce

un clima temperato di tipo mediterraneo.

Il finocchio è sempre stato considerato un cibo saporito e

versatile, e un tempo alimentava anche un grande mercato. Nel mondo

antico, una varietà di finocchio gigante di nome silfio ha fatto la

fortuna di Cirene, una colonia greca in Nord Africa, nell'attuale

Libia. Il silfio era così importante per l'economia del posto che la

sua immagine veniva impressa sulle monete, sia sotto forma di

baccello a forma di cuore (secondo una teoria, da qui deriverebbe la

raffigurazione del classico cuore di San Valentino), sia accanto a

una figura femminile che si indica il pube in modo significativo:

oltre a essere molto usato nelle ricette romane (Marco Gavio Apicio,

nel suo De re coquinaria, raccomanda di servirlo con il melone

bollito), il silfio di Cirene era ampiamente usato come

contraccettivo. Da qui deriverebbe la sua massiccia richiesta:

nell'antichità, insomma, il finocchio era quanto di più simile si

potesse trovare alla pillola del giorno dopo.

Non possiamo provarlo, sfortunatamente. Il silfio sembra essersi

estinto intorno al primo secolo dopo Cristo, forse proprio a causa

della raccolta eccessiva per usarlo a scopi contraccettivi. Plinio

il Vecchio lo raccomandava anche per i morsi di serpente e le

punture di scorpione, per curare la gotta e l'epilessia (ma,

avverte, non per il mal di denti: lo scrittore racconta di un uomo

che dopo aver applicato un impacco di silfio su un dente sofferente

si era buttato giù da una scogliera per il dolore), e sostiene che

l'ultimo stelo di silfio sia stato divorato dall'imperatore Nerone.

La resina odorosa viene prodotta dal carnoso fittone (la radice

principale) della pianta, quando ha quattro anni; è usata, seccata e

fatta in polvere, nella cucina indiana. L'odore agghiacciante se ne

va quando l'assafetida viene gettata nel burro o nell'olio bollente,

trasformandosi in un piacevole aroma simile a quello dell'aglio. In

Occidente, l'assafetida contribuisce all'aroma speziato della salsa

Worcestershire.

Al'inizio del XX secolo, si pensava che il cattivo odore

dell'assafetida fosse in grado di curare qualsiasi cosa,

probabilmente perché si dava per scontato che nessun organismo

patogeno avesse il coraggio di avvicinarsi. Fu addirittura inserita

nella farmacopea degli Stati Uniti come rimedio per l'epidemia di

spagnola del 1918. Generazioni di riluttanti studenti sono stati

obbligati a indossare attorno al collo dei sacchetti contenenti

assafetida per prevenire qualsiasi malattia, dalla poliomielite al

morbillo, dalla pertosse al comune raffreddore. In alcuni casi

potrebbe aver aiutato davvero: di sicuro, nessuno voleva avvicinarsi

a chi girava con un pacco di assafetida, cosa che potrebbe aver

limitato alcuni casi di contagio.

E per la stessa ragione, potrebbe aver avuto un effetto deterrente

per quanto riguarda i rapporti sessuali. Anche se, probabilmente,

non è proprio ciò che avevano in mente gli antichi romani.

http://www.nationalgeographic.it/food/2016/08/04/news/finocchio_l_ortaggio_multitasking-3192670/

|

Nel finocchio non esistono piante «maschio» e piante

«femmina»; questo è solo un modo comune di chiamare i

grumoli (e neppure in tutte le zone dove si coltiva

questo ortaggio). I grumoli non sono altro che la parte

del finocchio che si consuma: quelli con forma

tendenzialmente tondeggiante (nella foto) sono

considerati «maschi», destinati in prevalenza a essere

consumati crudi; quelli con forma sostanzialmente

appiattita sono considerati «femmine», utilizzate

soprattutto dopo cottura. Lo sviluppo di grumoli

cosiddetti «maschio» o di grumoli cosiddetti «femmina»

dipende soprattutto dalla selezione delle sementi delle

varietà disponibili per il piccolo appassionato. La

presenza di grumoli «femmina» è limitatissima nelle

varietà a disposizione dei coltivatori professionisti.

|

carciofo,

cavolfiore, broccolo;

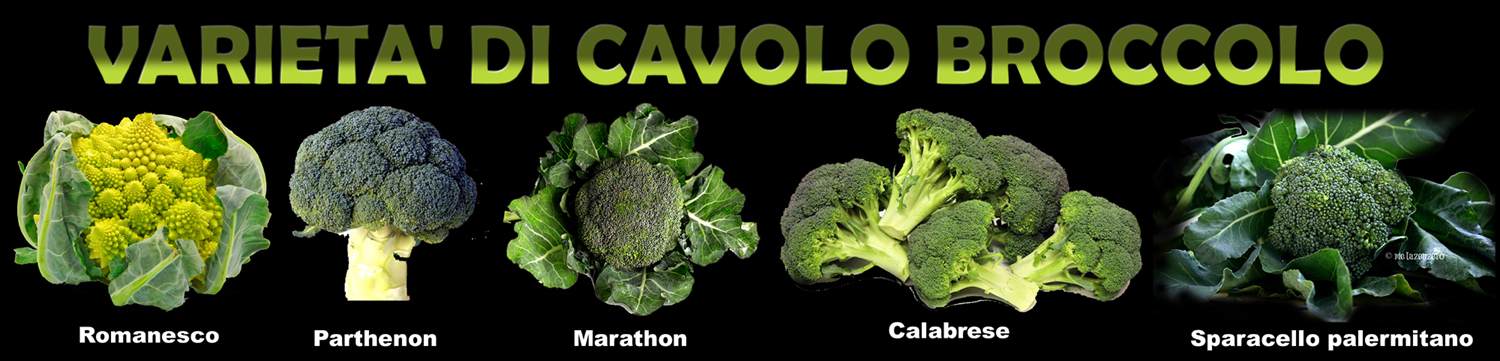

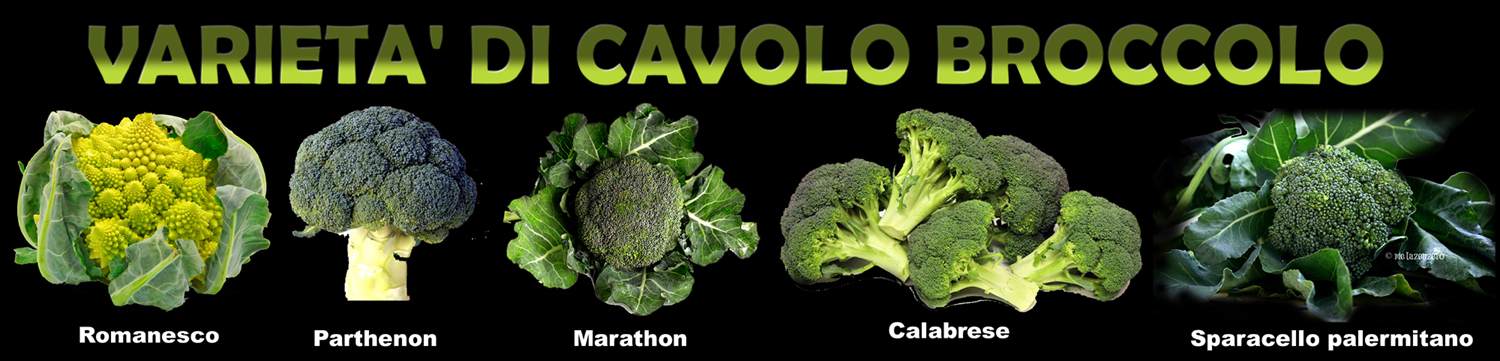

BROCCOLO

Il broccolo (Brassica oleracea var. italica), chiamato anche cavolo

broccolo, è una varietà di Brassica oleracea, la grande famiglia di

piante conosciute comunemente come cavoli e che comprende numerose

varietà molto diverse di aspetto. I broccoli rientrano nel gruppo di

piante di cui non vengono mangiate le foglie bensì le infiorescenze

non ancora mature.

Viene coltivato in varie zone d'Italia e del mondo anche se è una

pianta originaria dell'area mediterranea e diffusa già all'epoca

romana (come suggerisce anche il nome scientifico). È un ortaggio

molto conosciuto.

Il suo utilizzo in cucina è diffuso in gran parte d'Europa e del

mondo, soprattutto previa cottura e per la preparazione di zuppe e

minestre. Il broccolo è originario del Sud Italia e ancora oggi,

fuori dall'Italia, viene associato alla cucina italiana. Si può

consumare crudo pinzimonio, ma è valorizzato soprattutto dalla

cottura al vapore, gratinata o saltata. Rientra in numerose

preparazioni tipiche regionali.

CAVOLFIORE VIOLETTO DI ADRANO

Il cavolfiore è il fiore commestibile della

pianta erbacea Brassica oleracea L., appartenente alla famiglia

delle Crucifere. In Italia questo ortaggio presenta diverse

proprietà organolettiche in relazione al luogo in cui viene

coltivato.

Nel catanese, in particolar modo nella città

Etnea di Adrano il Cavolfiore cambia connotati rispetto al classico

cavolfiore bianco.

Queste caratteristiche sono dovute ad modifiche

genetiche ad opera degli agricoltori del luogo: Il cavolfiore

diventa ricco di antiossidanti, tra cui antociani carotenoidi,

presentando la tipica colorazione violetta.

Il cavolfiore violetto è una verdura tipica del

catanese appartenente al VII gruppo degli alimenti per il suo

quantitativo quantitativo di vit. C (acido ascorbico);

parallelamente, potrebbe essere inquadrato tra gli alimenti del VI

gruppo, in quanto non mancano i carotenoidi (pro-vitamina A). Grazie

al notevole contenuto di antiossidanti (anticiani, il sulforafano,

la clorofilla ecc.) il cavolfiore crudo rappresenta un alimento

dalle caratteristiche anti-aging e anti-tumorali.

Il cavolfiore apporta un’ottima razione di fibra

alimentare, componente saziante, preventiva e terapeutica verso la

stitichezza, modulatrice dell’indice glicemico, prebiotica ed

ipocolesterolemizzante. Analogamente alle altre Brassica oleracea,

anche il cavolfiore cotto e frullato (a comporre una minestra

brodosa) può essere utilizzato nella purificazione e nel ripristino

della funzionalità intestinale ed epatica in seguito a periodi di

cattiva alimentazione.

D’altro canto, il cavolfiore è ricco di purine,

ragion per cui viene escluso dalla dieta preventiva

dell’iperuricemia e della gotta.

Perché utile nella prevenzione di tumori.

Molti tumori a crescita rapida consumano una

notevole quantità di energia, assorbendo l’ossigeno che si trova

nelle aree circostanti e rendendo la presenza di HIF-1 critico per

la loro sopravvivenza. HIF-1 (transcription hypozya-inducible factor

1) è una proteina che può svolgere la propria funzione solo in

presenza di un elevato livello di radicali liberi. Se gli

antiossidanti eliminano radicali liberi, tendono ad arrestare

l’azione della proteina HIF-1 e di conseguenza la crescita del

tumore.

Un gruppo di ricercatori Johns Hopkins University,

attraverso esperimenti condotti sui topi, è riuscito a dimostrare

che una significativa supplementazione nella dieta con vitamina C

fosse in grado di prevenire il cancro ed inibire la crescita di

alcuni tumori. Come? per via della capacità degli anti ossidanti nel

destabilizzare la crescita crescita di alcuni tumori in condizioni

di scarsità di ossigeno.

I ricercatori hanno concluso che l’azione

protettiva degli antiossidanti non deriverebbe dalla prevenzione dei

danni al DNA ma sfrutterebbe un altro meccanismo. In particolare,

coinvolgerebbe la proteina HIF-1, ove la sua elevata presenza a

causa di ipossia (mancanza di ossigeno) e radicali liberi aumenti la

proliferazione delle cellule tumorali. Mentre l’impiego di

antiossidanti, quali vitamina c, diminuendo i radicali liberi e

conseguentemente l’azione di HIF-1 la quale viene inibita, porti

all’arresto della crescita delle cellule cancerogene.

A cura del dott. Carmelo Gulli

http://www.mitocondrio.it/cavolfiore-violetto-di-adrano-un-alleato-nella-prevenzione-di-tumori/

https://www.mimmorapisarda.it/altro/ctcalcio/cart/69-87.jpg

https://www.mimmorapisarda.it/altro/ctcalcio/cart/04.jpg

Vi

presento il 'bastardo'

Devo una spiegazione in merito alla foto, non

mia, pubblicata ieri, in quanto, com’era forse da aspettarsi, non

tutti i miei amici hanno colto l’associazione, fatta da un 'erbaiuolo',

tra la foto dei cavolfiori e un noto politico. "Cosa c’entra?" mi ha

scritto un amico non catanese; "Ma io non ho capito, eppure sono

sicula etnea!", commenta un’altra. Approfitto dunque

dell’occasione, prendendola alla lontana, per parlarvi dei nomi del

‘cavolfiore’ (Brassica oleracea, var. botrytis) in Sicilia.

Scrive su "Il ruggito degli Iblei" (19-11-2009)

la blogger siculo-piemontese che si fa chiamare ‘Piccola samurai’

che «In Sicilia tutto è broccolo. Non importa se bianco, verde,

rosso, nero, cappuccio o che altro. Tutto è broccolo. Pertanto,

quando cerchi di spiegare una ricetta che tu fai con il broccolo,

quello che per te è verde, uno capisce cavolfiore, l'altro capisce

cavolo. Insomma, una zuppa».

In realtà le cose non stanno così: è vero, per

esempio, che ‘broccolo’ può significare ‘cavolfiore’, ma non nella

stessa area. In ogni area, infatti, i parlanti distinguono con nomi

diversi i vari ortaggi cui fa riferimento la blogger. Parliamo

dunque dei nomi del cavolfiore, avvertendo che in Sicilia ne sono

coltivate e commercializzate almeno tre diverse varietà, quella

bianca, quella verde e quella viola.

Il nome più diffuso sembrerebbe il tipo "cauliçiuri"

("caulu di xiuri" nell’Hortus Catholicus di Francesco Cupani, 1696)

con diverse varianti. Nella Sicilia occidentale prevale il tipo "bbròcculu",

"vròcculu", con varianti fonetiche e morfologiche. Chi va in una

trattoria di Palermo e ordina la ‘pasta coi broccoletti arriminati’

in realtà mangia ‘penne o bucatini conditi con mollica abbrustolita

e cavolfiore prima cotto in acqua e poi soffritto con aglio, pinoli

ed altri ingredienti’. In area centrale prevale il tipo "smuzzatura",

con varianti. Nella Sicilia sudorientale troviamo i tipi "scamuzza",

"scamuzzatura" e "çiurietti". Giungiamo, finalmente, a Catania e in

qualche altro centro etneo in cui il ‘cavolfiore’ è chiamato "bbastaddu".

Perché, potreste chiedere a questo punto, il

cavolfiore a Catania e dintorni si chiama ‘bastardo’? Cominciamo,

intanto, col dire che ‘bastardo’ significa ‘prodotto ibrido di due

razze diverse’; ‘pianta per incrocio’, ed è evidentemente ricavato

da una locuzione sostantiva come *"càulu bbastardu*, o anche *"bbròcculu

bbastardu", entrambe derivate dall’italiano "cavolo bastardo" e

"broccolo bastardo", documentate in alcuni trattati di botanica,

come in questi due esempi, fra i tanti:

1) «Sanno eglino ab immemorabili, che molte

piante congeneri, e di famiglia, che fioriscono alla stessa epoca,

possono, attesa la mescolanza de’ pulviscoli, o frutti, e semi

imbastarditi, quindi niuno di essi, sebbene all’oscuro dei due

articoli inseriti nel Calendario georgico, semina i Cetrioli presso

i Poponi, nè le belle varietà del Cavol fiore presso il Cavol nero

appunto per evitare il tralignamento, che darebbe ai Poponi il

cattivo odore de’ cetrioli, e farebbe sparir la palla dal Cavol

fiore, riducendolo al così detto Cavolo bastardo, che non è nè un

Cavol fiore, nè un Cavol nero, ma una razza di mezzo tra l’uno, e

l’altro» (recensione al " Calendario georgico della R. Società

agraria di Torino per l’anno 1882");

2) «Tanto per gli animali quanto per le piante

che fuorviano dalle loro naturali qualità, s’impiega il verbo

spuriare. Spuriati, sost. pl., sono una varietà di cavolfiore

bastardo, dal colore violetto» (Giustiniano Gorgoni, "Vocabolario

agronomico" 1891).

Appare evidente, dunque, che ‘bastardo’ è

riferito a una particolare varietà di cavolfiore, quella che si è

affermata nel Catanese, appunto, un «ibrido di media precocità che

si differenzia per la caratteristica infiorescenza a palla di colore

viola intenso che alla cottura diventa di un bel verde tenero» (aziendaagricolalacollina.it).

Il colore viola è dovuto al contenuto molto alto di antociani e

carotenoidi, sostanze che sono in grado di ridurre i danni provocati

dai radicali liberi. Particolarmente apprezzato da chi scrive è il

‘cavolfiore di Adrano’, "u bbastardömi", una varietà locale che si

contraddistingue dagli altri cavolfiori per il suo sapore

inconfondibile e unico.

Quanto all’etimo, infine, del nostro lessema,

"bastardo" deriva dal francese antico "bastard" ‘figlio nato da

un principe con una donna tenuta in concubinaggio’, voce di

ambito giuridico, assai probabil¬mente dal germ. *bansti *fattoria,

grangia ’ (cfr. got. bansts, con lo stesso valore), che spiega

anche l’antica espressione fils o fille de bast (GDLI).

Alfio Lanaia

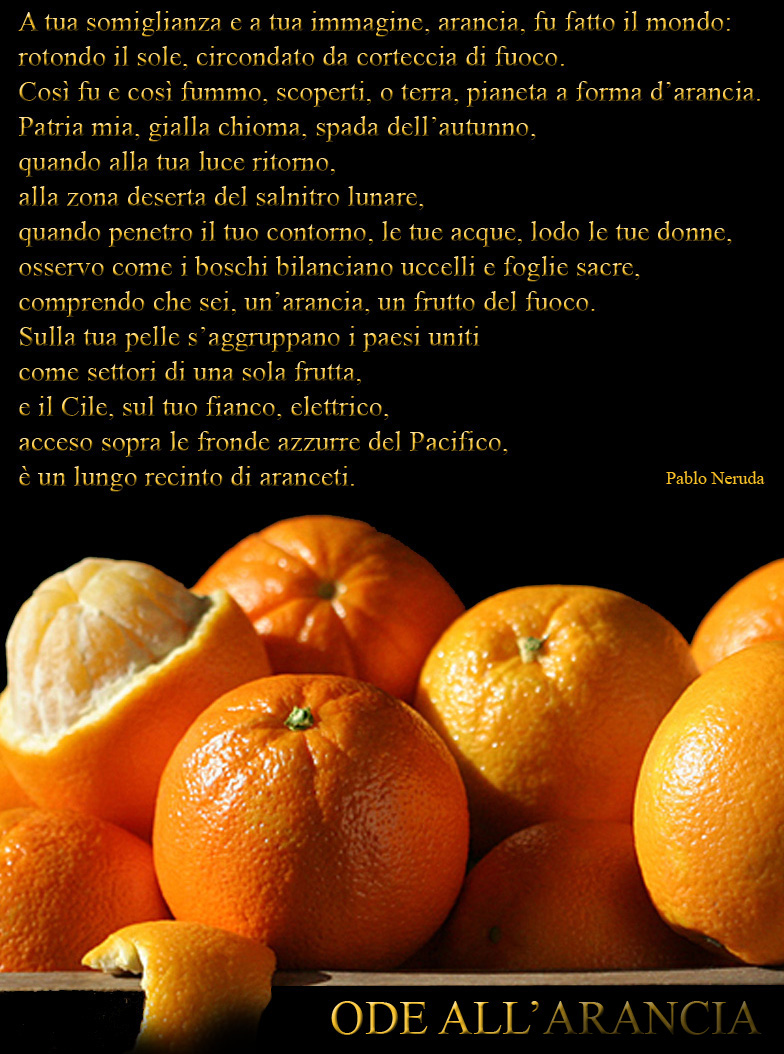

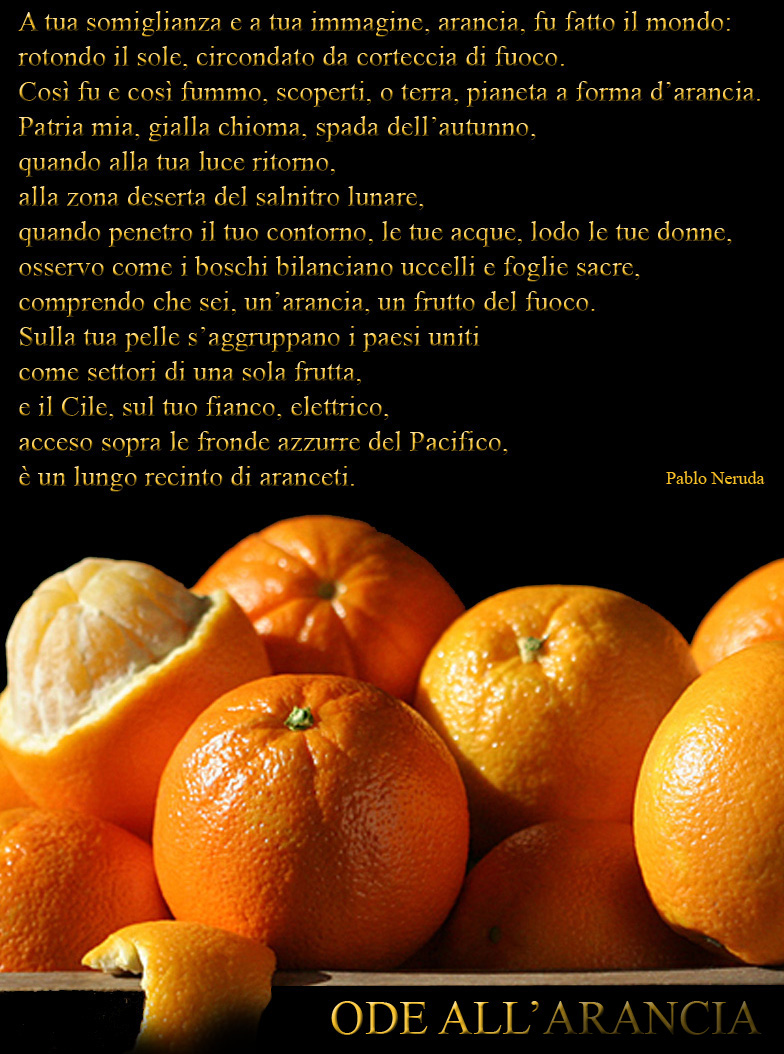

IL MONDO DEGLI AGRUMI

è talmente vasto e articolato che ogni suo aspetto,

culturale e colturale, potrebbe essere, da solo, oggetto di un intero

volume. Si tratta, infatti, non solo di alcuni dei prodotti alimentari, in

particolare le arance e i loro derivati, più diffusi e consumati a livello

mondiale, ma di frutti, come il cedro, che hanno accompagnato lo sviluppo

dell’agricoltura sin dagli albori della civiltà indoeuropea, a Babilonia,

6000 anni orsono, fino a diventare parte importante della prima grande

religione monoteista, l’ebraismo. non solo di alcuni dei prodotti alimentari, in

particolare le arance e i loro derivati, più diffusi e consumati a livello

mondiale, ma di frutti, come il cedro, che hanno accompagnato lo sviluppo

dell’agricoltura sin dagli albori della civiltà indoeuropea, a Babilonia,

6000 anni orsono, fino a diventare parte importante della prima grande

religione monoteista, l’ebraismo.

Ogni agrume è, infatti, testimone di epoche e di grandi

civiltà e dovunque essi siano stati coltivati hanno sempre suscitato

meraviglia tale da essere divenuti rapidamente protagonisti delle lettere e

delle arti, oltre che dei mercati e della gastronomia. Così, l’arancio è il

simbolo stesso della civiltà islamica euro pea, diffusa nella Sicilia

arabo-normanna e in Andalusia a cavallo dell’anno mille e nei secoli

successivi. Simbolo di sapienza agronomica e, nello stesso tempo, di

diletto. Ma gli agrumi diventano, poi, in qualche modo, protagonisti del

Rinascimento italiano, e, in particolare, della bellezza delle Ville

Medicee, che ne sono simbolo imperituro. pea, diffusa nella Sicilia

arabo-normanna e in Andalusia a cavallo dell’anno mille e nei secoli

successivi. Simbolo di sapienza agronomica e, nello stesso tempo, di

diletto. Ma gli agrumi diventano, poi, in qualche modo, protagonisti del

Rinascimento italiano, e, in particolare, della bellezza delle Ville

Medicee, che ne sono simbolo imperituro.

L’idea stessa del paesaggio italiano, come luogo di

eterna primavera, reso immortale da Botticelli, con il boschetto di agrumi

che la rappresenta, fa sviluppare, in tutte le grandi corti europee la moda,

se non la necessità, delle orangeries, la cui tradizione, seppur in altro

modo, continua oggi con la fortuna dell’agrumicoltura ornamentale di fattura

italiana.

Stessa sorte tocca al limone, senza il quale il paesaggio

della Costa Amalfitana non potrebbe immaginarsi e che nel XIX secolo dalla

Sicilia raggiunse i mercati di tutto il mondo, quando alla navigazione a

vela fece seguito quella a vapore. E, ancora, il mandarino, che conquistò la

Conca d’Oro palermitana nel XIX secolo e del clementine capace di cambiare

il volto della piana di Sibari e dell’arco ionico tarantino, dando luogo,

negli ultimi decenni del XX secolo, a un sistema colturale utile a garantire

sviluppo economico in territori fino ad allora marginali.

Per non parlare, poi, di alcune specificità, tutte

italiane, anzi, calabresi, come la coltivazione del cedro e del bergamotto,

i cui prodotti, per ragioni affatto diverse sono comuni a larga parte del

mondo, anche se purtroppo, poco del loro valore aggiunto rimane nel nostro

Paese o, almeno, nei luoghi di coltivazione.

Abbiamo, volentieri accolto l’invito di coordinare questo

volume, che non poteva mancare nella Collana Coltura&Cultura di Bayer

CropScience. Lo abbiamo fatto immaginando un percorso articolato, tra

scienza e arte, in più di 50 capitoli, ma coerente con lo stile e la ragion

d’essere della Collana. Abbiamo chiamato a collaborare con noi oltre 60

Autori, tutti nomi di rilievo assoluto nel mondo degli agrumi e in quelli

comunque ad esso legati.

Il nostro obiettivo, che ci auguriano sia condiviso dal

Lettore, è stato quello di aver ancorato la divulgazione alle solide radici

della ricerca scientifica. Abbiamo voluto fornire al lettore informazioni

chiare, ricche di particolari, a volte anche di aneddoti, capaci, fin dove

possibile, anche nella scelta delle immagini, di compendiare il rigore della

ricerca con la vivacità dell’informazione; rispecchiando, in definitiva, i

valori propri del giardino di agrumi come luogo “fruttifero e dilettevole”,

dove scienza e arte si fondono.

E' un atto di fiducia verso un mondo che tanto ha dato

alla cultura del nostro Paese e tanto ha contribuito alla sua bellezza,

certi di poter continuare ad affermare, con Stendhal, che “C’è proprio un

Paese dove gli aranci crescono in piena terra? Chiedevo alla zia e avendo

spiegato la zia Elisabeth che c’era questo Paese e si chiamava Italia...”.

Eugenio Tribulato & Paolo Inglese

http://www.colturaecultura.it/titoli-agrumi.asp

Dagli scarti degli agrumi

un’alternativa all’olio di palma. Allo studio l’uso del pastazzo per

scopi alimentari

E se dai residui della spremitura industriale delle arance, il

cosiddetto pastazzo fatto di bucce, semi e parte della polpa, si

ottenesse un prodotto in grado di sostituire almeno in parte l’olio

di palma usato nei prodotti da forno? È il progetto al quale sta

lavorando un gruppo di ricercatori dell’Università di Catania, in

collaborazione con aziende locali e con la società di consulenza per

l’industria agrumaria Citrech.

«L’ambito più generale è quello della ricerca sui riutilizzi del

pastazzo, fino a poco tempo fa considerato esclusivamente come

rifiuto e ora invece riproposto come sottoprodotto di lavorazioni

alimentari da destinare, se possibile, a nuova vita» spiega Salvo

Barbagallo, professore di idraulica agraria e coordinatore del

progetto relativo ai nuovi impieghi in ambito alimentare. In effetti

nella sola Sicilia si producono ogni anno oltre 340 mila tonnellate

di pastazzo, che costano alla filiera oltre 10 milioni di euro

l’anno per lo smaltimento.

Da qui l’esigenza di trovare nuovi impieghi per questo sottoprodotto

secondario della lavorazione . «Il primo riguarda l’ambito

energetico, negli impianti a biomasse» continua Barbagallo. L’anno

scorso è stato realizzato il primo digestore pilota per la

conversione degli scarti di agrumi in energia, promosso dal

Distretto Agrumi di Sicilia e dall’Università di Catania con un

cospicuo finanziamento della Fondazione Coca Cola. Poi c’è il

settore agrario, dove il pastazzo potrebbe essere impiegato come

fertilizzante, ma è soprattutto l’ambito alimentare quello che

potrebbe riservare le sorprese più interessanti, per le industrie ma

anche per i produttori. «Si tratterebbe di un impiego pregiato, cosa

che permetterebbe di aumentarne il valore economico» commenta

Barbagallo. In questo caso, il progetto è finanziato dal Ministero

dello sviluppo economico grazie a fondi erogati con la legge di

stabilità 2014.

L’attenzione è puntata in particolare non sul pastazzo tout court,

ma su una fibra essiccata che si può ottenere proprio a partire

dall’insieme dei residui. «In pratica, si tratta di lavare

ripetutamente il pastazzo con acqua per allontanare tutto quello che

non è fibra ed eliminare eventuali residui amari» spiega Rosario

Timpone della Citrech. «Dopo macinazione ed essiccazione si ottiene

una farina con caratteristiche proprie delle fibre alimentari e in

grado di assorbire acqua in quantità pari a 8 volte il suo peso».

Ed

è proprio questo “effetto spugna” che permetterebbe alla farina di

sostituire almeno in parte i grassi alimentari – in particolare

l’olio di palma – nei prodotti da forno.

Le fibre estratte dal pastazzo possono contribuire a dare morbidezza

a dolci e prodotti da forno

«In torte, brioche e merendine i grassi servono per dare struttura e

morbidezza all’impasto» ricorda Barbagallo. «Ma per l’effetto

morbidezza basta trovare il modo di trattenere acqua, impedendo al

prodotto di seccare: la farina derivata dal pastazzo può essere

d’aiuto proprio in questo senso». In linea di principio, l’aggiunta

del 5% di fibra di arancia alla comune farina di grano permette di

ridurre fino al 50% la quantità di grassi nell’impasto.

«Naturalmente – precisa Timpone – per i futuri sviluppi industriali

saranno necessari ulteriori test che dovranno coinvolgere aziende

produttrici ed esperti formulatori di ricette». A questo proposito,

il gruppo di ricerca è in contatto con l’azienda locale di prodotti

da forno Dais per le prossime sperimentazioni.

Non è tutto. La farina essiccata di arancia, infatti, può essere

prodotta anche in forma solubile, con l’obiettivo di addizionarla

alle bibite – in particolare le classiche aranciate – per aggiungere

quelle fibre che comunemente non possiedono.

Valentina Murelli

http://www.ilfattoalimentare.it/pastazzo-agrumi-palma.html

NAVELINA

Washington Navel. È la capostipite delle cultivar NAVEL;

deriva da una mutazione gemmaria di Selecta, che a sua volta avrebbe

avuto origine in Portogallo dall’arancio “de Umbigo” già descritto

all’inizio del XIX secolo. Dopo la Valencia è la cultivar più

diffusa nel mondo.

I frutti sono di pezzatura medio-elevata, maturano a partire da

gennaio e possono essere raccolti fino a tutto febbraio. è presente

nei principali Paesi agrumicoli del mondo. In Italia, inizialmente,

è stata introdotta una linea denominata Brasiliano che ha avuto il

centro di maggiore diffusione a Ribera, in provincia di Agrigento;

la sua produzione ha rifornito i mercati del Meridione d’Italia e in

particolare di Palermo.

Ne esistono due cloni: Brasiliano m500, risanato mediante

microinnesto presso l’Università di Catania e Brasiliano nucellare

92 selezionato presso il Centro di Miglioramento Genetico di

Palermo. Successivamente è stata importata la linea nucellare

C.E.S.3033 costituita da Frost in California. Quest’ultima, che si è

moderatamente diffusa in Sicilia, Basilicata e Sardegna, non sempre

esprime elevata produttività.

Prodotto stagionale disponibile nei mesi di: Dicembre - Gennaio

_____________________________________________________________________________________________________________

TAROCCO

IPPOLITO

Deriva da una mutazione rinvenuta nei primi anni

’90 nel lentinese; le prime osservazioni condotte presso l’Università

di Catania hanno consentito di esprimere giudizi positivi

riguardanti diverse caratteristiche dei frutti. Tra queste la più

rilevante è l’intensa pigmentazione, specie della polpa: dopo la

cultivar Moro i frutti di Ippolito sono quelli che presentano i più

alti contenuti di antociani. La pezzatura è piuttosto elevata, la

forma leggermente ovale con lobo pedicellare appena accennato; la

buccia è di spessore medio, a grana fine, a tessitura compatta e

presenta screziature rosso-vinose.

Il sapore è particolarmente gradevole dato da un armonico rapporto

tra zuccheri e acidi. La produttività è buona e i frutti resistono

bene sulla pianta per un ampio periodo; la raccolta nelle aree

precoci può avere inizio la prima metà di

gennaio e proseguire per tutto febbraio e oltre nelle zone a

vocazione tardiva.

Ha già suscitato un certo interesse e diversi sono gli impianti

costituiti, malgrado il breve tempo trascorso dalla sua scoperta.

_____________________________________________________________________________________________________________

TAROCCO NUCELLARE 57-1E-1. Si tratta della prima selezione di

Tarocco, costituita nel 1957 presso l’allora Istituto Sperimentale

per l’Agrumicoltura di Acireale; come detto la sua diffusione ha

avuto inizio negli anni ’60 e si è affermata piuttosto rapidamente

malgrado, inizialmente, presentasse una fase giovanile piuttosto

lunga.

Va ricordato che al tempo, per accedere alle provvidenze vigenti, i

nuovi impianti di Tarocco dovevano essere realizzati con questa

linea e solo dopo diversi anni sono stati ammessi via via altri

cloni, primi tra questi il Tarocco Galici e il Tarocco Catania.

Oltre che per la lunga fase giovanile si caratterizzava per

l’elevata vigoria e la notevole presenza di spine; col passare del

tempo e con i diversi passaggi d’innesto, la durata della fase

giovanile è diminuita e le piante possono entrare in produzione già

al terzo quarto anno. Una pianta adulta può produrre oltre 2

quintali di frutti in virtù del notevole sviluppo della chioma che,

per contro, non consente densità superiori a 300-350 piante per

ettaro.

L’epoca di maturazione è piuttosto precoce; nelle zone costiere la

raccolta può avere inizio nella prima metà di dicembre e continuare

per tutto gennaio, periodo oltre il quale i frutti possono essere

soggetti a cascola e a fenomeni di senescenza, mentre nelle aree più

interne può essere ritardata di qualche mese.

I frutti sono di pezzatura media, subsferici, a grana fine e

pigmentano poco sia all’interno sia nella buccia; i principali pregi

sono la precocità e la produttività, il maggiore difetto la

spinescenza che, specie in presenza di vento, è causa di ferite ai

frutti. Il periodo di maturazione medio precoce

(novembre-febbraio);

_____________________________________________________________________________________________________________

Considerato l’ampio arco di tempo in cui è possibile riscontrare sul

mercato la presenza di frutti di Tarocco, sarebbe auspicabile che

anche il consumatore cominciasse a distinguere le caratteristiche

dei diversi cloni per meglio apprezzarne le peculiarità. A tale

scopo sarà necessario che la raccolta, il confezionamento e

l’etichettatura vengano effettuati in maniera distinta e ciò, a

oggi, non sempre avviene. Può accadere che la stessa confezione

contenga frutti provenienti da zone di coltivazioni diverse o,

peggio, da cloni a diversa epoca di maturazione, con la conseguenza

che nella stessa mensa possono arrivare frutti troppo e/o poco

maturi. Affinché si instauri un rapporto di fidelizzazione tra

produzione e consumo è indispensabile che i frutti vengano

commercializzati quando esprimono al meglio le potenzialità

qualitative tipiche di ciascun genotipo

Piretti

___________________________________________________________________________________________________________

ACETOSELLA GIALLA (Acitedda

o Acitazzu)

L’acetosella gialla (Oxalis Pes-Caprae L.) propriamente conosciuta

a Lentini col nome di “iauradduci” e in altre zone della sicilia

come “trifogghiu acitusu” oppure “sucameli”, fa parte della famiglia

delle Oxalidaceae. Alle oxalis in genere si attribuiscono olre 600 specie ed e’ diffusa in Europa, Sud-Africa, Messico, Cina, Brasile e Sud-America. Il nome deriva dal greco Oxys = acido e Sal = sale con

evidente attinenza al sapore delle parti aeree della pianta. Il nome

che indica la specie invece fa riferimento alla forma delle foglie

che assomiglierebbe allo zoccolo della capra. Questa piantina

erbacea perenne dall’aspetto gentile è nota in realtà per essere una

delle piante più infestanti delle coltivazioni e dei giardini.

Invasiva di ampie zone della Sicilia, occupa dal mare fino alla basa

collina campi coltivati e incolti che si ammantano di un bellissimo

giallo in inverno e all’inizio della primavera. La fioritura, in

Sicilia, avviene tra gennaio-marzo. I fiori hanno colori splendenti

alla luce del Sole; si chiudono al tramonto o quando è brutto tempo;

sono davvero deliziosi e meravigliosi quando riempiono tutto il

prato e diffondono una luce gialla intensa. Sono i Fiori della

Sicilia! L’acetosella gialla (Oxalis Pes-Caprae L.) propriamente conosciuta

a Lentini col nome di “iauradduci” e in altre zone della sicilia

come “trifogghiu acitusu” oppure “sucameli”, fa parte della famiglia

delle Oxalidaceae. Alle oxalis in genere si attribuiscono olre 600 specie ed e’ diffusa in Europa, Sud-Africa, Messico, Cina, Brasile e Sud-America. Il nome deriva dal greco Oxys = acido e Sal = sale con

evidente attinenza al sapore delle parti aeree della pianta. Il nome

che indica la specie invece fa riferimento alla forma delle foglie

che assomiglierebbe allo zoccolo della capra. Questa piantina

erbacea perenne dall’aspetto gentile è nota in realtà per essere una

delle piante più infestanti delle coltivazioni e dei giardini.

Invasiva di ampie zone della Sicilia, occupa dal mare fino alla basa

collina campi coltivati e incolti che si ammantano di un bellissimo

giallo in inverno e all’inizio della primavera. La fioritura, in

Sicilia, avviene tra gennaio-marzo. I fiori hanno colori splendenti

alla luce del Sole; si chiudono al tramonto o quando è brutto tempo;

sono davvero deliziosi e meravigliosi quando riempiono tutto il

prato e diffondono una luce gialla intensa. Sono i Fiori della

Sicilia!

Le foglie talvolta vengono usate per arricchire le insalate, infatti

hanno un gradevole sapore leggermente aspro. Le foglie vengono

inoltre usate anche in medicina perché contengono sostanze

rinfrescanti, diuretiche, antiscorbutiche ed astringenti. Il sapore

acidulo è dato dal ricco contenuto di ossalati. Si utilizza la

pianta fresca raccogliendone le radici, il gambo e le foglie ancora

tenere. La pianta essiccata perde le sue proprietà.

Dove si trova: l’acetosella ama un

terreno fertile e ricco d’umidità e predilige le zone ombrose

montane o collinari. La posizione ideale per l’acetosella è

decisamente quella ombreggiata anche se, in Sicilia vegeta

tranquillamente nelle zone assolate. Nel lentinese il territorio ne

e’ ricchissimo e sovente si gode di vasti terreni invasi dai suoi

bei fiori gialli che spesso diventano invadenti e si infiltrano

dappertutto al punto che non vi e’ mezzo per liberarsene se non

sterilizzando il terreno

Quando si raccoglie: l’acetosella nel nostro territorio si puo’

gia’ raccogliere nel periodo gennaio-marzo, quando e’ in fioritura.

ttenzione: e’ controindicata per quanti soffrono di

disturbi e malattie renali. Rispettare scrupolosamente le dosi. Se

ingerita in grandi quantità può causare lesioni renali e

intossicazione. Avvertenza: per evitare effetti collaterali, usare

sempre sotto controllo medico.

Usi in Cucina:: come per altre

acetoselle si possono utilizzare con moderazione le foglie crude in

aggiunta alle insalate primaverili. In particolare per questa tipica

specie si possono utilizzare anche i gambi, più consistenti che in

altre. Per il loro sapore acidulo foglie e gambi possono costituire

la base o entrare a far parte di salse di accompagnamento per carni

lessate, pesci o uova. Utilizzate come sostituto del limone se ne

possono ricavare inoltre ottime limonate. Si può utilizzare inoltre

anche l’uso dei piccoli bulbi consumati dopo averli arrostiti sulla

brace, conditi o meno con olio e limone. L’utilizzo più comune

comunque e’ quello del gambo come gradevole passatempo non solo dei

ragazzi ma anche degli adulti, per ricavarci il succo amarognolo,

asprigno e dolce allo stesso tempo.

Curiosita’: negli usi più popolari si utilizzavano sulla pelle

arrossata impacchi di questa erba, ma l’uso più frequente e

immediato e’ quello di utilizzarne gli steli per togliere l’arsura

durante escursioni o lavori faticosi di campagna. Il comportamento

caratteristico dei fiori e delle foglie di chiudersi e ripiegare al

ridursi della luce solare indica ancora oggi ai contadini la

possibilità di piogge imminenti.

http://www.lentinionline.it/erbe/acetosella.htm

BIETOLA SELVATICA (Secala serbaggia)

La bietola selvatica o spontanea ha il suo nome di

riconoscimento botanico Beta vulgaris. Sembra che bett

sia un termine celtico per indicare il colore rosso e

che questa sua caratteristica si rifletta nelle venature

rossicce delle radici e sulle nervature centrali di

molte varie tà di bietola. Questa pianta è molto comune

in Italia e la troviamo sotto i vigneti, nei luoghi

sabbiosi, lungo zone coltivate e incolte ad

un'altitudine che va dal piano sino a 600 m s.l.m. La

raccolta delle foglie di bietola spontanea inizia

da

gennaio sino a giugno e riprende poi da ottobre a fine

anno. tà di bietola. Questa pianta è molto comune

in Italia e la troviamo sotto i vigneti, nei luoghi

sabbiosi, lungo zone coltivate e incolte ad

un'altitudine che va dal piano sino a 600 m s.l.m. La

raccolta delle foglie di bietola spontanea inizia

da

gennaio sino a giugno e riprende poi da ottobre a fine

anno.

Molto simile come forma alla sorella coltivata con però più

caratteristiche di resistenza e rusticità che si rispecchiano in

maggior quantità di principi attivi salutari come vitamine e sali

minerali. Infatti è importante come fonte di ferro con proprietà

antianemiche ed è una delle verdure più ricche in vitamina A. Un

consiglio per conservare tutte le sue preziose sostanze è quello di

utilizzare anche l’acqua di cottura delle bietole visto che molti

nutrienti sono solubili e per recuperarli va consumata l’acqua. Di

facile utilizzo in cucina per torte salate e pasta verde, oltre che

nelle zuppe, minestre e sformati, grazie al suo sapore delicato e

gradevole.

http://www.cure-naturali.it/dieta-alimenti/piante-spontanee-commestibili-gennaio/38/4/f

CACCIALEPRE (Caccialebbra)

Caccialebbra, Grattalingua, Latticina, Latticino,

Latticrepolo, Lattughino, Paparrastello, Terracrepolo.

Il primo termine del binomio è dedicato al medico e

naturalista tedesco J. J. Reichard, mentre il secondo

deriva dal greco picros = giallo, con riferimento al

colore dei fiori.

Pianta erbacea perenne fornita di una radice ingrossata

dalla quale, al sopraggiungere dell`inverno, vengono

emessi getti formanti una rosetta basale di foglie

tenere e carnosette, di colore verde-glauco, con margini

spesso purpurei. Dalla rosetta emerge uno scapo, alto

fino a 40 cm, che porta capolini cilindrici, piriformi

prima della fioritura, costituiti da fiori gialli, gli

esterni in genere bruni o venati inferiormente da strie

purpuree. La fioritura avviene tutto l`anno, così come

le foglie persistono in ogni stagione assumendo, però,

un colore più scuro al sopraggiungere dell`estate. I

frutti sono acheni di due tipi: gli esterni scuri,

solcato-bernoccoluti, gli interni chiari e quasi lisci.

Il Caccialepre è diffuso in quasi tutta Italia, dove è

comune sui terreni sassosi, incolti aridi, muri e rupi

marittime. Non si rinviene oltre i 1000 m di altitudine.

Si raccoglie la rosetta basale quando è giovane e verde,

prima che la pianta

emetta lo scapo fiorale. La rosetta

va troncata a livello del terreno con un coltello in

modo da non ledere la radice. Il taglio provoca la

fuoriuscita di una modesta quantità di latice bianco e

dolciastro; questo per contatto annerisce la pelle, ma è

innocuo e può essere facilmente rimosso con olio. emetta lo scapo fiorale. La rosetta

va troncata a livello del terreno con un coltello in

modo da non ledere la radice. Il taglio provoca la

fuoriuscita di una modesta quantità di latice bianco e

dolciastro; questo per contatto annerisce la pelle, ma è

innocuo e può essere facilmente rimosso con olio.

Le foglie del Caccialepre si consumano crude in insalata

oppure lessate e perlopiù mescolate ad altri erbaggi,

quali il Crespigno, la Lattuga alata, la Piattolina,

ecc. Il Caccialepre è, infatti, particolarmente adatto

per preparare le classiche mesticanze (i vidduri

maritati o mischigghi). L`erborinatore inesperto può

confondere il Caccialepre con altre erbe mangerecce,

come il Lattugaccio (Chondrilla juncea L.) o la Lattuga

alata (Lactuca viminea (L) Presl), data la somiglianza

negli stadi giovanili.

Il Caccialepre è un erbaggio che rientra anche nelle

tradizioni fitoalimurgiche di altre regioni d’Italia. In

alcune aree ne è stata tentata la coltivazione.

Osservazioni sui nomi volgari. Il termine Caccialepre ha

etimo incerto, sembra tuttavia (DURO, 1986-93); che esso

sia composto da un primo elemento alterato: caccia(re) e

la lepre; cioè erba utile come esca per cacciare la

lepre. Il sinonimo Caccialebbra non ha nulla a che

vedere con la malattia infettiva; è un meridionalismo;

infatti in questo contesto linguistico lebbra è il

plurale (neutro) di lebbru = lepre.

Nomi dialettali Adrano: Caccialebbru, Caccialebbra

Belpasso: Caccialepri Bronte: Gallepura, Giallepura

Castiglione: Caccianepura Linguaglossa: Pirnici,

Pirnici duci Maletto: Giallepura Milo: Caccialebbri

Nicolosi: Evva di pinnici, Evva pinnici Pedara:

Caccialebbri Ragalna: Scaccialebbra, Scacciacalebbra

Randazzo: Caccialiepura Santa Venerina: Caccialebbri

http://www.dipbot.unict.it/alimurgiche/scheda.aspx?i=11

Roberto, un pezzo di terra in regalo per la laurea:

"Così costruisco il mio futuro"

04/01/2020 - 09:04di Carmen Greco

La richiesta del giovane è stata rivolta ai genitori

che hanno acquistato un terreno a

Trecastagni dove è stata avviata una coltivazione di

piante aromatiche

|

|

|

|

MAGNOLIA |

FALSO PEPE |

EUCALIPTO |

Alberi da

frutta

|

|

|

|

|

| ARANCIO |

LIMONE |

MANDARINO |

KIWI |

MELO |

Le palme più diffuse in Sicilia

sono Phoenix canariensis (ma il punteruolo rosso l’ha distrutta

quasi del tutto) Chamaerops humilis (la palma nana, l’unica

endemica), Washingtonia filifera e W.robusta e Phoenix dactylifera

(la palma da datteri).

|

|

|

|

|

|

Phoenix canariensis |

Chamaerops humilis |

Washingtonia filifera |

Washingtonia robusta |

Phoenix dactylifera |

I cacciatori del punteruolo rosso

di Mario Pintagro

«Altro che ghostbusters». I tecnici e gli specialisti impegnati

nella lotta contro il punteruolo rosso che sta distruggendo le

nostre palme rifiutano l´etichetta che il cronista gli vuole

affibbiare. Loro non acchiappano fantasmi. Sì, è vero, i risultati

non sono stati granché ma il nemico è insidioso, tangibile e

difficile da sconfiggere in breve. C´è chi si appella alla scienza

per monitorare questo coleottero asiatico che sgranocchia le palme

canariensi - ne ha già distrutte tremila in Sicilia e altrettante

sono intaccate - chi invece preferisce i metodi spicci che

consistono nel salvare il salvabile. E chi, infine, vuole agire

preventivamente, prima che la minaccia rossa - ma non si tratta di

un insetto comunista, come qualcuno ironizza sul sito palermitano di

repubblica - arrivi a colpire gli apici delle palme e a

distruggerle. È il caso di Riccardo Agnello che non vuole

compromettere la vista mozzafiato della sua villa di Mondello. Ha

una sola palma in giardino, per il momento in ottima salute, ma

tutt´intorno è un rosario di attacchi del coleottero che con il suo

rostro in due settimane divora il cuore della palma condannandolo a

morte. Agnello non ci sta a perdere il vanto del giardino. E ha

chiamato Francesca Simonte, perito agrario e direttore

Confagricoltura di Trapani che sta provando con l´endoterapia.

Iniezioni di abamectina, un composto diluito, ottenuto da un

batterio presente nel terreno, che agisce sul sistema nervoso di

molti insetti. Ma il successo è garantito per piccoli insetti.

Qualche iniezione del prodotto, addizionato con un concime fogliare

e in via preventiva la palma dovrebbe essere al sicuro. O almeno si

spera, visto che la Simonte ha visto morire una a una le palme del

litorale Marausa a Trapani.

Sempre in via preventiva è la tecnica proposta dallo studio

agronomico Asa Consulting che ieri a Santa Flavia ha presentato i

suoi studi. «Utilizziamo prodotti consentiti dal decreto dell´8

marzo - dice Enrico Camerata Scovazzo, agronomo dello studio -

sostanze non nocive che vengono somministrate alle radici e

assorbite nel giro di due settimane. Si effettuano 4 trattamenti

all´anno». E di trattamenti endoterapici parlava qualche tempo fa

anche l´agronomo egiziano Nabawy Metwaly, guardato con un po´ di

scetticismo dall´ambiente accademico.

Ma ieri all´Asa è stato presentato anche un sistema biologico che

contrasta il punteruolo con l´impiego di nematodi, piccoli vermi

antagonisti. Tecnica già sperimentata da Stefano Colazza, entomologo

della facoltà di Agraria. In giro sembra che si vedano meno palme

attaccate dal punteruolo, forse è in corso una regressione? «Non

bisogna cantare vittoria - spiega Giuseppe Barbera, tra i docenti

impegnati nel progetto di monitoraggio - forse è il risultato delle

diverse strategie messe in atto, dall´abbattimento delle piante

malate ai trattamenti endoterapici e chirurgici».

E mentre l´Università procede con il suo campo di sperimentazione

in viale delle Scienze in cui sono coinvolte le facoltà di Agraria e

Ingegneria, il punteruolo arriva in Francia. A Nizza non sanno che

fare. Ieri mattina una troupe di France 2 è giunta a Palermo e ha

ripreso come si interviene. L´assessore all´ambiente Francesca

Grisafi ha illustrato il taglio di un esemplare ormai al secondo

stadio, poi è passata a illustrare la tecnica di maggiore successo,

quella dendrochirugica. Già sono state salvate 60 palme al Foro

Italico, a villa Giulia e davanti lo stadio della Favorita. Troppo

poco, ma è un timido segnale nella lotta contro il punteruolo rosso.

Per più di un´ora cestelli mobili, camion e squadre di operai muniti

di motosega andavano e venivano. Il Comune ha fatto un figurone

davanti alle telecamere transalpine. Anche se il biotrituratore in

azione era dell´Orto botanico.

http://palermo.repubblica.it/dettaglio/palme-i-cacciatori-del-punteruolo-rosso/1455723

_____________________________________________________________________________________________________

I DATTERI SICILIANI

di Antonio Castorina

Le coltivazioni più famose e diffuse sull’Isola sono quelle degli

agrumi, importati dagli Arabi. E sempre gli Arabi diffusero

l’utilizzo delle Phoenix dactylifera L. più conosciuta come Palma da

dattero.

Attualmente questo tipo di palma, per il suo portamento slanciato ed

elegante, è utilizzata come pianta ornamentale in quasi tutte le

città ed i paesi siciliani.

Quello che è curioso, però, è che in tantissime zone di Sicilia i

frutti della palma da dattero, i datteri appunto, arrivano a

maturazione e nonostantela Siciliasia una delle maggiori terre in

cui questo frutto dalla polpa zuccherina viene consumato, non è mai

partita una campagna di sensibilizzazione verso una coltivazione

destinata al commercio.

Probabilmente il motivo va ricercato nella concorrenza che andrebbe

a trovare il dattero siciliano, dovendo competere con i più celebri

datteri nordafricani. Ma non è detto che la produzione non potrebbe

essere proficua, infatti a sentire alcune persone di Catania e

provincia che hanno assaggiato i datteri che spontaneamente sono

maturati nella città etnea questi frutti non dovrebbero temere

confronti, infatti secondo la signora Serafina : “I datteri

Siciliani sono molto simili, nel gusto, ai datteri Tunisini”mentre

la signora Laura ha dichiarato: “Questi datteri sono carnosi e molto

gradevoli al gusto”.

Purtroppo è difficile trovare gente che abbia assaggiato i datteri

che crescono e si maturano sulla nostra Isola, anche perché molte si

trovano in giardini privati.

Nel centro storico di Catania, in piazza Cutelli ed piazza Iolanda,

vi è una grande concentrazione di palme da dattero, all’interno di

aiuole pubbliche, che riescono a portare a maturazione i loro

frutti.

Questo è dovuto al fatto che nel centro della città etnea, in

estate, si raggiungono elevate temperature, molto spesso vicine

ai40°C,, l’inverno non è mai rigido ed inoltre le zone sulle quali

insistono queste essenze arboree sono quotidianamente ed

abbondantemente irrigate.

La coltivazione per la commercializzazione dei datteri potrebbe

rappresentare, oltre ad una novità nell’ambito delle coltivazioni

siciliane ed europee, una nuova opportunità lavorativa.

Se è vero che le palme impiegano circa 20 anni per produrre i primi

frutti è pur vero che le palme dattifere sparse perla Siciliagià

oggi producono questo gustoso frutto, che attualmente dopo la

maturazione cade a terra e resta a marcire ai piedi della pianta

madre.

Attualmente la Siciliaè l’unica terra dove la palma da datteri

cresce numerosa e dà frutti, ma non vengono sfruttati per la

commercializzazione.

Un freno alla coltivazione potrebbe essere caratterizzato dalla

presenza del Rhynchophorus ferrugineus, meglio noto come punteruolo

rosso.

Questo coleottero è responsabile della morte di un elevato numero di

esemplari di palme, ma attualmente molte piante di questo genere non

sono state attaccate dall’insetto e continuano a produrre datteri.

Insomma, la possibilità di vedere sulle tavole dei Siciliani dei

datteri siciliani è ancora remota, ma la nostra Isola ne produce ed

in buone quantità, pertanto attualmente possiamo gustarli mentre

passeggiamo lungo le vie delle nostre città.

https://mis1943news.wordpress.com/2011/10/30/i-datteri-siciliani/

|

ere al clima rigido di questa stagione.

ere al clima rigido di questa stagione.

La lollo rossa è una qualità di lattuga introdotta in

Campania da circa un

decennio dal Nord Europa, con cespi di colore rosso

leggero tendenti al verde oppure nella variante "TRIPLE

RED" di un rosso accesso e tendente allo scarlatto e poi

con cespi mediamente leggeri (200 gr in media),

portamento basso e semisferico.

La lollo rossa è una qualità di lattuga introdotta in

Campania da circa un

decennio dal Nord Europa, con cespi di colore rosso

leggero tendenti al verde oppure nella variante "TRIPLE

RED" di un rosso accesso e tendente allo scarlatto e poi

con cespi mediamente leggeri (200 gr in media),

portamento basso e semisferico.

e può

essere usato per una gran varietà di piatti, dalle insalate alla ceviche.

e può

essere usato per una gran varietà di piatti, dalle insalate alla ceviche.

non solo di alcuni dei prodotti alimentari, in

particolare le arance e i loro derivati, più diffusi e consumati a livello

mondiale, ma di frutti, come il cedro, che hanno accompagnato lo sviluppo

dell’agricoltura sin dagli albori della civiltà indoeuropea, a Babilonia,

6000 anni orsono, fino a diventare parte importante della prima grande

religione monoteista, l’ebraismo.

non solo di alcuni dei prodotti alimentari, in

particolare le arance e i loro derivati, più diffusi e consumati a livello

mondiale, ma di frutti, come il cedro, che hanno accompagnato lo sviluppo

dell’agricoltura sin dagli albori della civiltà indoeuropea, a Babilonia,

6000 anni orsono, fino a diventare parte importante della prima grande

religione monoteista, l’ebraismo. pea, diffusa nella Sicilia

arabo-normanna e in Andalusia a cavallo dell’anno mille e nei secoli

successivi. Simbolo di sapienza agronomica e, nello stesso tempo, di

diletto. Ma gli agrumi diventano, poi, in qualche modo, protagonisti del

Rinascimento italiano, e, in particolare, della bellezza delle Ville

Medicee, che ne sono simbolo imperituro.

pea, diffusa nella Sicilia

arabo-normanna e in Andalusia a cavallo dell’anno mille e nei secoli

successivi. Simbolo di sapienza agronomica e, nello stesso tempo, di

diletto. Ma gli agrumi diventano, poi, in qualche modo, protagonisti del

Rinascimento italiano, e, in particolare, della bellezza delle Ville

Medicee, che ne sono simbolo imperituro.

L’acetosella gialla (Oxalis Pes-Caprae L.) propriamente conosciuta

a Lentini col nome di “iauradduci” e in altre zone della sicilia

come “trifogghiu acitusu” oppure “sucameli”, fa parte della famiglia

delle Oxalidaceae. Alle oxalis in genere si attribuiscono olre 600 specie ed e’ diffusa in Europa, Sud-Africa, Messico, Cina, Brasile e Sud-America. Il nome deriva dal greco Oxys = acido e Sal = sale con

evidente attinenza al sapore delle parti aeree della pianta. Il nome

che indica la specie invece fa riferimento alla forma delle foglie

che assomiglierebbe allo zoccolo della capra. Questa piantina

erbacea perenne dall’aspetto gentile è nota in realtà per essere una

delle piante più infestanti delle coltivazioni e dei giardini.

Invasiva di ampie zone della Sicilia, occupa dal mare fino alla basa

collina campi coltivati e incolti che si ammantano di un bellissimo

giallo in inverno e all’inizio della primavera. La fioritura, in

Sicilia, avviene tra gennaio-marzo. I fiori hanno colori splendenti

alla luce del Sole; si chiudono al tramonto o quando è brutto tempo;

sono davvero deliziosi e meravigliosi quando riempiono tutto il

prato e diffondono una luce gialla intensa. Sono i Fiori della

Sicilia!

L’acetosella gialla (Oxalis Pes-Caprae L.) propriamente conosciuta

a Lentini col nome di “iauradduci” e in altre zone della sicilia

come “trifogghiu acitusu” oppure “sucameli”, fa parte della famiglia

delle Oxalidaceae. Alle oxalis in genere si attribuiscono olre 600 specie ed e’ diffusa in Europa, Sud-Africa, Messico, Cina, Brasile e Sud-America. Il nome deriva dal greco Oxys = acido e Sal = sale con

evidente attinenza al sapore delle parti aeree della pianta. Il nome

che indica la specie invece fa riferimento alla forma delle foglie

che assomiglierebbe allo zoccolo della capra. Questa piantina

erbacea perenne dall’aspetto gentile è nota in realtà per essere una

delle piante più infestanti delle coltivazioni e dei giardini.

Invasiva di ampie zone della Sicilia, occupa dal mare fino alla basa

collina campi coltivati e incolti che si ammantano di un bellissimo

giallo in inverno e all’inizio della primavera. La fioritura, in

Sicilia, avviene tra gennaio-marzo. I fiori hanno colori splendenti

alla luce del Sole; si chiudono al tramonto o quando è brutto tempo;

sono davvero deliziosi e meravigliosi quando riempiono tutto il

prato e diffondono una luce gialla intensa. Sono i Fiori della

Sicilia!

ale

del 60/40 all’interno di una quaddara (il tradizionale calderone di

rame) e riscaldato a circa 45 gradi “Don Peppino e gli zammattari

prima di lui non avevano termometri a disposizione: per controllare

che il latte fosse giunto a temperatura mi disse che era sufficiente

infilarci il braccio ‘finchè resiste la mano’. Raggiunta quella

temperatura, si poteva aggiungere il caglio”. Il caglio che usa

Carmelo, ottenuto dalle interiora del capretto, è lo stesso

utilizzato dagli zammattari per generazioni. La quaddara viene

quindi tolta dal fuoco per circa un’ora, in modo che si formi la

cagliata. Quest’ultima viene poi rotta energicamente con l’ausilio

di un attrezzo di legno prima di riportare la quaddara sul fuoco e

riscaldarne nuovamente il contenuto ‘finchè resiste la mano’.

ale

del 60/40 all’interno di una quaddara (il tradizionale calderone di

rame) e riscaldato a circa 45 gradi “Don Peppino e gli zammattari

prima di lui non avevano termometri a disposizione: per controllare

che il latte fosse giunto a temperatura mi disse che era sufficiente

infilarci il braccio ‘finchè resiste la mano’. Raggiunta quella

temperatura, si poteva aggiungere il caglio”. Il caglio che usa

Carmelo, ottenuto dalle interiora del capretto, è lo stesso

utilizzato dagli zammattari per generazioni. La quaddara viene

quindi tolta dal fuoco per circa un’ora, in modo che si formi la

cagliata. Quest’ultima viene poi rotta energicamente con l’ausilio

di un attrezzo di legno prima di riportare la quaddara sul fuoco e

riscaldarne nuovamente il contenuto ‘finchè resiste la mano’. della forma di formaggio stagionato che

veniva fatta rotolare lungo il pendio della via principale di Novara

di Sicilia.Quel formaggio era il Maiorchino, e ancora oggi, durante

il Carnevale, con le forme stagionate, nei comuni di Basicò e Novara

di Sicilia, in provincia di Messina, si continua a giocare: i

pastori gareggiano facendole rotolare lungo il pendio della via

principale del paese.Il Maiorchino è un formaggio di antica

produzione, sembra che abbia fatto la sua prima apparizione nel

Seicento.

della forma di formaggio stagionato che

veniva fatta rotolare lungo il pendio della via principale di Novara

di Sicilia.Quel formaggio era il Maiorchino, e ancora oggi, durante

il Carnevale, con le forme stagionate, nei comuni di Basicò e Novara

di Sicilia, in provincia di Messina, si continua a giocare: i

pastori gareggiano facendole rotolare lungo il pendio della via

principale del paese.Il Maiorchino è un formaggio di antica

produzione, sembra che abbia fatto la sua prima apparizione nel

Seicento.